关于中国古钱币的起源,这是一个既简单又复杂的问题。历史学家认为应该从中国有商品交易的第一天谈起;考古学家认为应该从中国神农冢下的第一钵谷粟谈起;钱币学家则认为应该从中国最古老的货币——夏商时的天然贝壳谈起。

从古文献来看,商朝末年出现了铜质仿贝货币。进入西周时期,北方、东方和南方地区根据各自特点,发展出各具特色的货币体系,如布币、刀币和蚁鼻钱等。很显然,这些货币体系的形成与中国三大地域文化——中原、齐鲁和楚文化——是密切相关的,同时也反映出各区域文化的多样性。

中国古钱币承载着深厚的文化内涵。在原始社会,人类的生产仅能维持生计。但是,随着生产力的提升,剩余的劳动产品也日益增多,促使部落之间以物易物的发生。随着物品交换的多样化,交易难度也随之增加,因此,一种常用于交换的物品逐渐充当了等价物的角色。

从考古发掘来看,不同时期和地区的等价物如牲畜、皮革、象牙、贝壳和农具等,这些物品虽具备货币的特征,但并不符合货币的标准。因为,货币应具备耐久性、便携性、充足性、普遍性、可分割性和价值稳定性等特点。因此,只有海贝、龟壳、蚌珠等少数物品才能被视为原始货币。其中,海贝最具货币条件,使用范围更为普遍,使用时间也更为悠久,所以,世界各民族几乎都用过贝类作为原始货币。

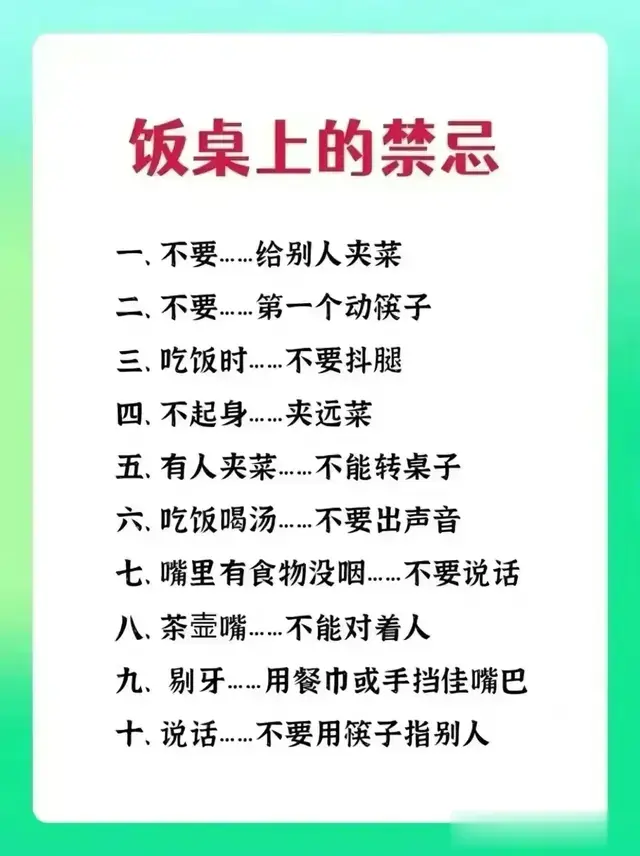

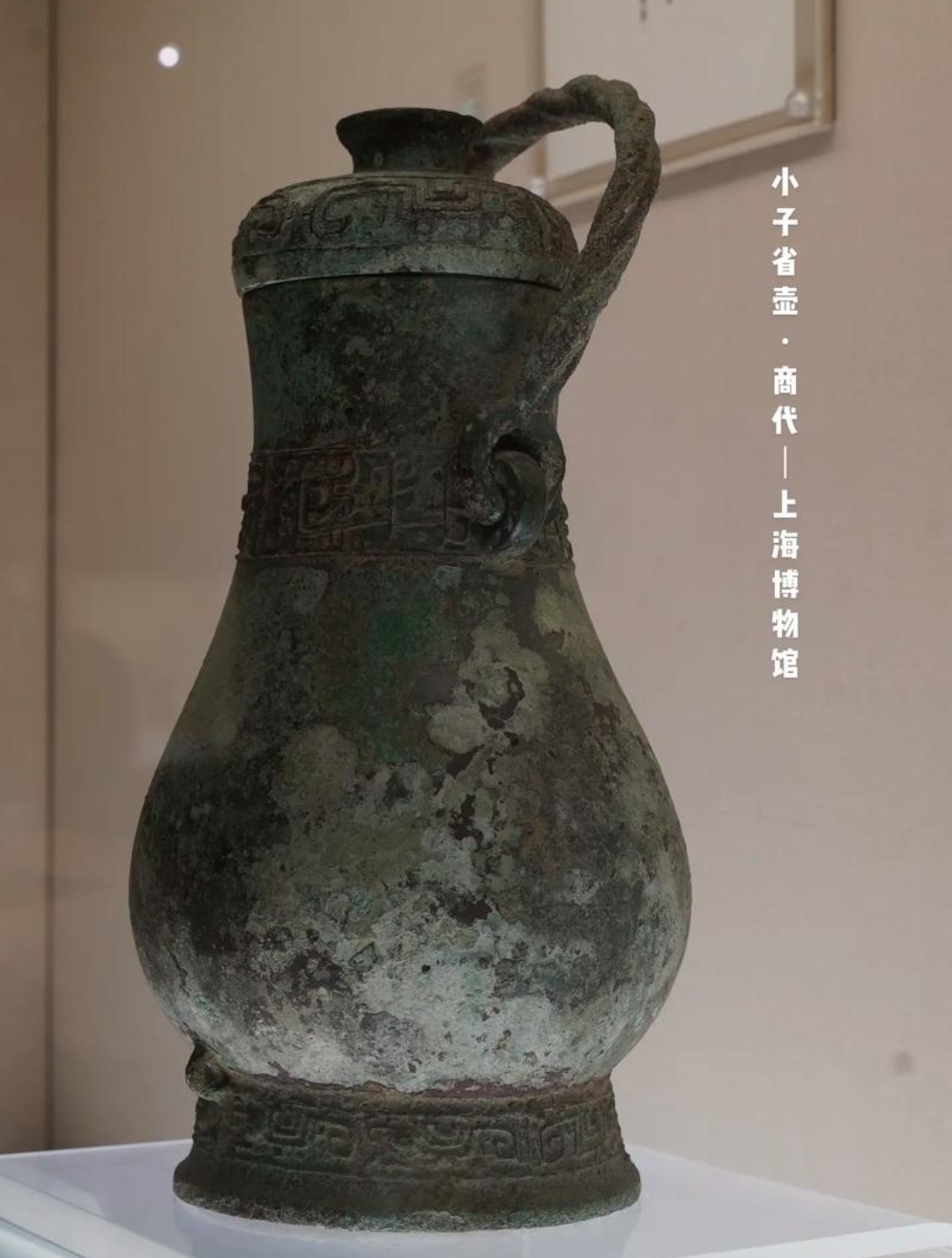

贝币是中国最古老的货币之一,其使用历史可追溯至夏朝。如西汉学者桓宽在《盐铁论·错币》中提到:“夏后以玄贝,周人以紫石,后世或金钱刀布”。除了玄贝,我国古文献还记载了其他作为货币使用的海贝,如子安贝、大贝、紫贝等。

贝币是商周时代的主要货币,西周青铜器铭文中的“用贝十朋又四朋”记载表明,当时的贝币以“朋”作为计量单位。关于一“朋”具体含多少贝,学术界存在不同观点,有认为是二贝、五贝或十贝。著名学者王国维认为五贝为一系,两系构成一朋。郭沫若先生在研究殷墟墓出土海贝后,也支持十贝为一“朋”的观点。

从近十几年的考古发掘来看,十贝为一“朋”的说法具有一定的可信度,但这一说法并不完全适用。从考古资料来看,西周时期的小型货贝确实是十贝为一“朋”,而在殷商时期,大型贝类以每“朋”来计算的则少见。因此,贝币的计数单位“朋”的具体数值在不同时期、不同类型、不同大小的贝币中有明显差异。

贝币,由海贝壳打磨后穿孔制成,其大小和重量大致相似。长度变化在1至8厘米之间。原本作为装饰品的贝壳,以其光滑美观、坚固耐用的特性受到人们青睐。因其具备观赏价值以及便于计数和储存的特点,贝壳逐渐演变成货币。

贝币主要分为三种类型:小孔式、大孔式和背磨式。小孔式贝币在贝壳背部琢有一个或两个直径约0.2厘米的小孔,主要流行于商代早期。大孔式贝币则在背部一端或中间琢有直径0.3至0.8厘米的大孔,这种样式在商中期广为流通。背磨式贝币几乎将整个背部磨去,仅保留腹部,始于商晚期,并在西周及春秋时期广泛流行。一般而言,穿孔较小的贝币年代更为久远,新石器时代的贝币甚至无孔。

自新中国成立以来,出土的贝币品种繁多,如货贝、拟枣贝、阿文绶贝、虎斑宝贝、环纹货贝等多种,证明了贝币的多样性和丰富的历史背景。

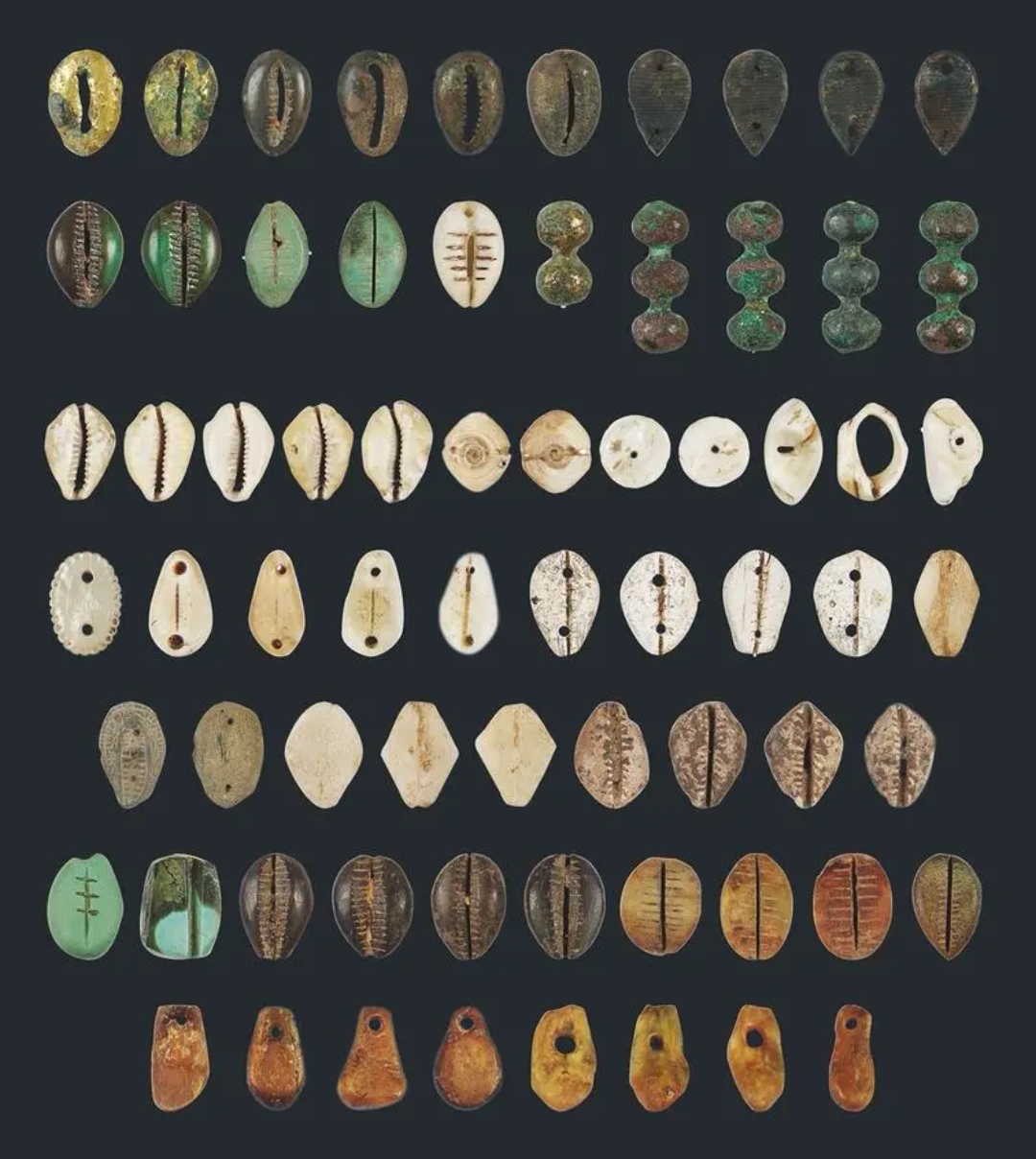

在商周时期,贝币具有较高价值,常作为赏赐和陪葬物品。铜器铭文多有赏贝记录,例如小子省壶的铭文记载:“甲寅,子商小子省貝五朋,省揚君商,用作父已寶彝。”通过考古发掘证实,商周贵族普遍使用贝币作为随葬品。

商品交换的发展促使金属逐渐成为一般等价物,确立了货币的价值形态。例如齐家文化时期已经出现了红铜制品。到了夏代晚期的二里头文化,青铜器的出现标志着青铜文化的兴起,其中包括中小型的青铜礼器如爵、斝、杯,以及青铜饰牌、工具和武器等。商代晚期,青铜冶铸技术已进入高度发展,社会具备了铸造金属货币的条件。

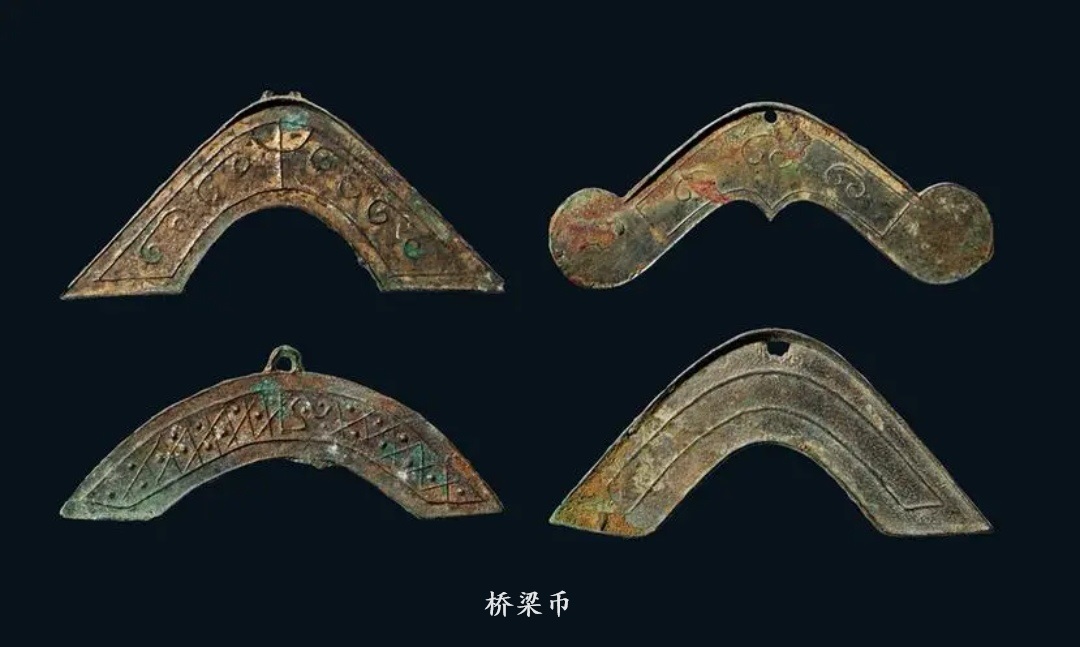

如果说铜贝是金属铸币的发端,那么,另一个金属铸币的发展脉络则与黄河中游的农业区和下游的渔猎农业区息息相关,这一地区铸币的发展是由农具和渔猎工具演变而来。在商代后期,黄河中游地区已经出现了如青铜农具钱、镈等货币形态。这些货币形态的出现,反映了当时社会经济发展的需求,也为后来的货币制度发展奠定了基础。

在社会经济发展的推动下,春秋战国时期的原始货币逐渐演变为铸币,即早期的钱币。各诸侯国陆续开始效仿、铸造钱币,但并未形成统一的制度。这一时期,各列国的钱币在形态、制式、名称和重量等方面各有特色,呈现出极高的多样性。除了青铜钱币的铸造外,一些地区还采用了贵金属作为称量货币,而其他地区则继续使用原始货币。如春秋战国时期铸造的青铜钱币贝币、布币、刀币和圆钱四大类,每一类又包含多种不同的品种。