“中国的革命党人与我们很不一样,他们就像是萝卜,红皮白心。”

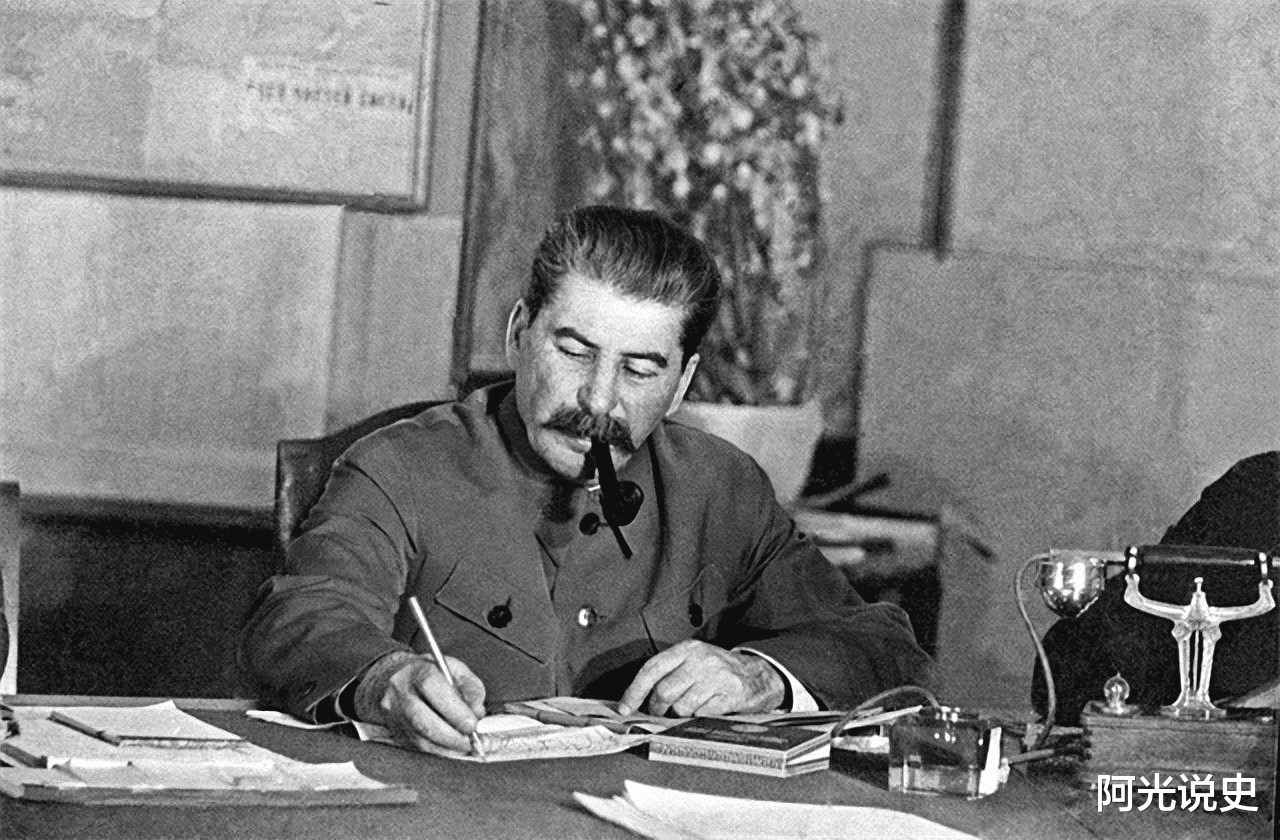

共产主义的烈火熊熊燃烧,世界都被染红半边天。中国的革命火焰尤为炙热,但是在其他社会主义国家的领导人眼中,中国没有那么让人“满意”,譬如当年苏联的领导人,斯大林。

在斯大林看来,中国的革命事业远远脱离了苏联的控制,一直以“父亲”身份自居的苏联并不愿意见证到中国的快速崛起,于是面对伟大领袖毛主席的领导和发展理念,斯大林一直都抱有打压和排挤的情绪。

1949年,中国解放事业正式落下帷幕。此前多次向斯大林发出访问请求而遭到拒绝的毛主席终于被允许前往苏联。

寒冷的莫斯科街道上行人匆匆,克里姆林宫里却早已生好了炉火。结束白天的例行会议之后,斯大林邀请毛主席共进晚餐。

谁曾想在餐桌上斯大林皮笑肉不笑的突然发难:“你们中国的革命党人都很牛啊,其中有一个叫黄逸峰的对苏联意见很大,不知道你是否了解。”

在革命初期,党风党纪就一直是党中央严抓的问题之一,中国的共产主义战士大多都信念坚定且为人谦卑。斯大林作为一国领导人,还是苏联这个庞然大物的“慈父”,为何会对中国的一个小人物“怀恨在心”?

掀开尘封的历史,遥远的过去究竟发生了怎样的故事?黄逸峰又因为什么原因和苏联“结下了梁子”?

1927年,上海掀起了轰轰烈烈的第三次工人武装起义,工人纠察队在城区内和镇压工人运动的反动敌军展开殊死搏斗。

此时年仅21岁的黄逸峰刚刚走出校园,在大学就读时他就担任着上海学生联合会主席的职务,一直活跃在革命运动第一线。加入工人起义后,黄逸峰也成为了闸北区人民代表会主席,主要负责为纠察队提供后勤保障工作。

工人运动如同燎原的烈火,迅速将整个上海都燃烧起来,无数革命志士纷纷响应党组织的召唤,投入到了革命运动当中。

上海毕竟是国际大都市,也是国民党辖区内的重要城市。恰逢蒋介石发动反革命的“四一二”政变,工人运动也遭受到了国民党的针对性打击报复。

此时领导工人运动的总指挥周恩来被上海国民党驻军盯上。4月11日当晚,上海国民党第26路军第2师师长斯烈以“会谈”的名义将周恩来扣押,作为后勤联络员,黄逸峰得到消息后立刻前后奔走,希望能够第一时间将周恩来解救出来。

国民党内部在抗日战争全面爆发之前一直都分为左右两派,以蒋介石汪精卫为首的右派坚持打压共产党,而其余左派高层则希望能延续孙中山先生“联苏容共”的理念,对共产主义运动始终抱着友善的态度。

黄逸峰明白局势危急,刻不容缓,于是他联系上和周恩来私交甚好的国民党第26路军党代表赵舒,将情况一并说明后迅速赶赴扣押周恩来的宝山路天主堂第2师司令部。

抵达之后,想象中的紧张氛围并未出现,斯烈并未为难周恩来,反倒是因为受到欺骗而怒火中烧的周恩来对着斯烈破口大骂。见上级领导赵舒到来,斯烈悻悻说道:“我只是奉命行事”,这也有了影视作品中周恩来经典的台词“一个国家两个政府,究竟是奉谁的命!”

最终在黄逸峰即使的消息传递下,周恩来迅速脱离了国民党右派人物麾下军队的扣押,成功避免了一场灾难的发生。

当时右派人士可谓丧心病狂,即便周恩来身份特殊,在国民党内部也有极高的声望,并且担任过黄埔军校政治部主任,可在蒋介石疯狂的抓捕打压下,如果周恩来被控制,后果必将不堪设想。此次黄逸峰及时传递情报,立下大功劳。

之后黄逸峰虽然处在国民党管控下,但是政治倾向晦暗不明,时不时就有倒向共产党的征兆。他也因此遭到迫害和追捕,连续七次入狱出狱后,最终在国民党高层李济深的推荐下重新回到了党政第一线。

1939年,抗日战争已经全面爆发,一心投身抗日前线的黄逸峰在一次会议中受到蒋介石赏识,成为了鲁苏地区战地分会中将委员,主要负责维持和运营苏北地区的军事武装力量。

江浙之地自古便是富庶地带,国民党对苏北的控制主要依赖三股军事力量,由韩德勤、李明扬和陈泰运分别掌控。

在他们三人之中,李明扬和陈泰运关系较为缓和,韩德勤因为性格原因时常和另外两人发生摩擦,苏北的局势并不是铁板一块。

看到了国民党驻军内部存在嫌隙之后,新四军也准备利用这一缺口打开苏北地区的大门,建立属于共产主义战士的革命根据地。

尽管黄逸峰身为苏北中将委员,可他的心始终和人民联系在一起。和重庆方面八路军党中央取得联系后,黄逸峰决定“略施小计”,帮助新四军打开苏北门户,站稳脚跟。

既然国民党的军队在苏北没有统一的领导者,那就意味着黄逸峰有很大的斡旋空间。带着任务上任的黄逸峰凭借过人的能力迅速拉拢李明扬和陈泰运,继续扩大他们和韩德勤之间的矛盾,到了后来,韩德勤彻底被排挤出了苏北军政团体,成为了孤家寡人。

眼看时机成熟,挺进苏北的新四军迅速和韩德勤展开殊死搏斗。如果苏北国民党三股部队集结,新四军定然不敌,可眼下只有韩德勤的部队,李明扬和陈泰运因为个人矛盾对韩德勤不闻不问,也成功让新四军吃掉了韩德勤。

待到国民党内部反应过来之时,新四军早已站稳脚跟,形成三足鼎立之势,而蒋介石迫于国共合作抗日的声明,只能作罢。

解放战争进入后期之后,全国上下都进入到了如火如荼的恢复建设当中,各地都需要大量物资储备,这时铁路交通就十分必要了。

1947年,黄逸峰被党中央调往东北先担任铁路局副局长,主要分管后续的物资管理和运输,以及铁路系统的建设工作。

彼时的中国还没能完全脱去“旧衣裳”,全身上下的穿着被战火燃烧到破烂不堪,所以需要老大哥苏联的帮助。

铁路系统的建设自然少不了苏联的顾问前来担任“指挥工作”,黄逸峰本以为自己调任来之后一切都能顺利进行,没想到苏联的顾问“相当不给面子”。

若问共产主义的火焰最初在哪里燃起,答案一定是高加索山脉背后的苏联。这种“根源来自我们这”的傲慢心理让一众前来中国支援建设的苏联专家顾问们经常“用鼻孔看人”。

如果只有这些也就罢了,黄逸峰表示可以忍,可是苏联的顾问们不但不“正眼看人”,还经常酗酒闹事,甚至调戏良家妇女。

又是一次工作懈怠之后,苏联一名铁路顾问日常的前去酗酒。一身酒气返回的途中竟然在大庭广众之下对着一名中国姑娘就要“上下其手”。

这样的事件无论如何也不能让黄逸峰接受,于是他在事后找到这名顾问对峙,二人相持不下剑拔弩张,下一秒就要动起手来。

最终在铁路局其他工作人员的劝说下,这场风波也只能不了了之。

没想到的是,这名苏联顾问回国之后特地找到斯大林汇报工作,其中特地添油加醋的强调了“黄逸峰这个人”,并且用“共产主义的偏离者”的标签给黄逸峰下了定义。

本就对毛主席以及中国的革命路线心存不满的斯大林自然也相信了部下,这才有了后来向毛主席的发难,甚至用“红皮白心”来形容中国共产党。

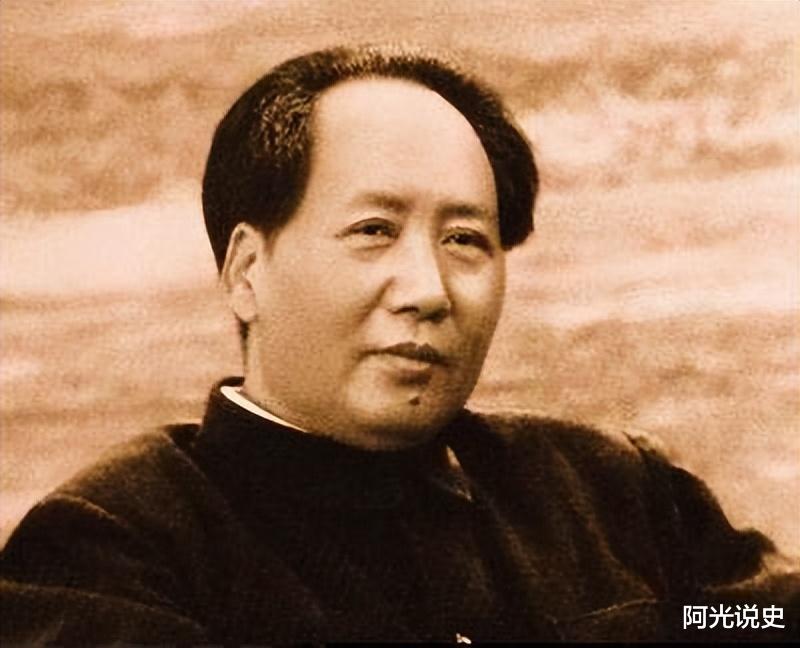

受到斯大林的质问,毛主席也不能坐以待毙忍气吞声,当场表示“访问结束回国后会仔细调查”。

结束了在苏联的访问,毛主席回国后立即查看了黄逸峰的革命历程,结果发现此人“为了革命七进监狱”,面对国民党右派的追捕悍不畏死坚持帮助革命,甚至从某种意义上来讲“救过周总理的姓名”。

这样的优秀人才怎么会被斯大林称为“目中无人”呢?毛主席心中已经了然,斯大林的发难只是出于个人的情绪,根本原因还是中苏之间已经出现裂痕。

其实在抗日战争阶段,苏联对共产党虽然提供了政治和精神上的援助,但是在实际的物质和军事物资援助上显得有些“暧昧”。

而这一风向在中国进入到内战时期后更加明显,其中最鲜明的例子便是斯大林对国民党流露出的“个人倾向”。

解放战争初期,斯大林就曾向毛主席传递过消息,斯大林强烈建议毛主席能够领导共产党“放弃内战,服从统一安排”。按照当时的形势,难道要让共产党全都交出武器接受国民党的“整编”?这样的理念显然和毛主席以及中国人民的意愿背道而驰。

即便是1949年毛主席首次访问苏联期间,斯大林也始终秉持着“不算友善”的态度,后来史料中的记载多次证明了斯大林和毛主席,乃至中国之间都存在着隔阂与分歧。

中苏历史上的边界问题、各种遗留条约问题等等,斯大林代表着的苏联摆出了长期的“居高临下”姿态,像黄逸峰“得罪斯大林”这样的事件层出不穷,不过是中苏看似平静表面下的风波彰显罢了。

1988年11月27日,黄逸峰在投入到新中国建设发展的数十年后,这位始终坚持奋战在一线,担任过科学、铁路、经济以及学术等多个领域地区研究负责人的革命战士将他的生命燃烧到了尽头,享年82岁。

屈指相知六十秋,苏中风雨忆同舟。

论功抗日持联合,野战军兴传运筹。

推行新制立前哨,铁路交通展大猷。

“三反”浮云昭雪日,一编撰著卧床头。

钻研经济排干扰,独向申江苦探求。

噩耗传来肠寸断,哀哀公志未能酬。

黄逸峰遗体告别仪式上,他的老战友祝玉林深情写下了这首《悼念黄逸峰》。短短几句诗词写尽了这位革命战士的一生。

在时代的浪潮下,黄逸峰或许只是小人物,可正是有一位位这样严于律己精益求精,不断奋斗在革命第一线的坚定战士存在,新中国才得以迎来希望。

强权打不到人心,浪潮推不散意志。铭记历史,精神永存!