公元1399年,朱棣发动了历史上著名的靖难之役,这场战役最终因朱允炆的削藩失败而告终。公元1402年攻进南京城,血洗了一批建文旧臣,如齐泰,黄子澄,铁铉等等,但在如何处置一个人的问题上犯了难,那个人是谁呢?就是被朱棣“灭十族”的方孝孺。

军师姚广孝早在大军出发前就建议朱棣能用则用,不用也千万不要杀他;朱棣也是这样想的,但是到最后,方孝孺还是没能逃过被杀的命运呢?事情是这样的。

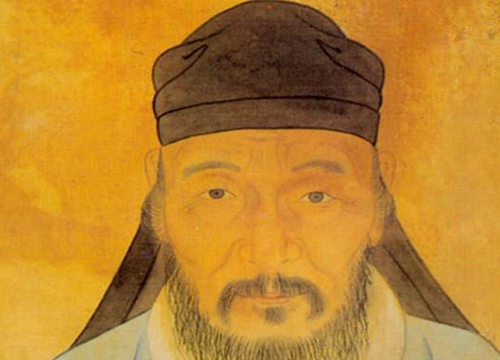

方孝孺,出生于公元1357年,浙江台州人,自幼聪慧,后来拜一代大儒宋濂为师,深受儒家思想的影响,也为后来的死亡埋下了伏笔。早年间也投奔过朱元璋,但没有受到重用,因为方孝孺主张仁政,这就与朱元璋的刚猛治国,乱世用典的主张不一样。直到建文帝朱允炆继位后,方孝孺才有了崭露头角的机会;建文帝任命他为翰林侍讲,常陪侍左右。

一是讨燕檄文,言辞犀利,将朱棣臭骂了一顿;

二是太聪明,多次识破朱棣的计策;同时了解到朱棣的二儿子朱高煦与长子朱高煦不和之后,建议朱允炆立朱高炽为世子,从而激化矛盾。就因为这些就杀杀方孝孺,未免太小瞧朱棣了。

当朱棣攻破南京城抓住方孝孺之后,并没有打算杀他,而是打算笼络他;因此非常有礼貌的问候他,希望他能写一篇登基的诏书;高官厚禄摆在面前,方孝孺并未动心。

然后朱棣就说了,这么做只是在仿效周公;听朱棣在引经据典,方孝孺也毫不客气,发出了一连串的疑问,你怎么不辅佐成王呢?成王的儿子呢?成王的弟弟呢?说的朱棣哑口无言,气急败坏,实在是忍无可忍了;冥顽不灵,食古不化,只能杀了。

第一,朱允炆对他有知遇之恩,不忍背弃先主。

第二,儒家忠君爱国的思想在他心中根深蒂固,前面也提到了;在他看来,朱棣是乱臣贼子;他过不了自己心里那道坎,可以说有点迂腐;为了自己心中的大义,宁死不屈,这种精神是值得肯定的。

对此,大家有什么看法呢?是不是对方孝孺多了一些敬意呢?欢迎评论区留言讨论,顺便点个赞鼓励一下;谢谢!