工程概况与检测工作布置

北京地铁14号线途经甜水园中街,为单洞双线隧道,洞径10.22m,顶面埋深约14m,与地铁6号线联络线并行。

该区段工程地质和水文地质情况较差。地铁隧道位于第四系冲洪积层之内,地下水位较高,透水性不均。粘性土、粉土、砂类土、卵石交互沉积,土质松散,遇水不稳定,成拱条件差。

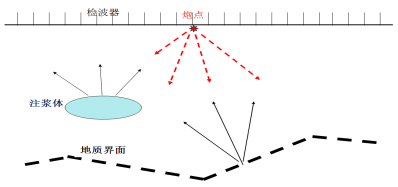

为避免地铁施工对地下管线及地面建筑物的影响,施工过程中从隧道内部及路面对地层进行注浆加固处理。注浆后发现注浆效果欠佳,且传统方法即无法准确评估注浆效果,又难以确定残留缺陷的位置和规模。隧决定使用地震散射方法进行注浆加固效果评价,寻找遗漏未处理或注浆效果较差的区域,为进一步施工处置提供参考。

测线布置示意图

本次检测布置两条测线,左线沿14号线隧道轴线布置,右线沿6号线联络线隧道轴线布置。两条测线长度均为670m,各分为6个剖面(分别为L-1~L-6和R-1~R-6)。测线道间距为0.5m,炮间距为1m。由于左线中部200m的范围内建筑物集中,为重点探测区。故重点探测区域加密布测,道间距设为0.25m,炮间距设为0.5m。检测使用的仪器为32道SSP主机,并使用检波器拖缆接收震动信号。

评价标准

注浆后,地层中既有注浆形成的高速注浆加固体,也可能残留有土体缺陷。地下工程施工形成的土体缺陷主要有三类:疏松、松散和空洞,其地震波速依次降低。根据大量的工程经验可知:与原位正常地层比较,疏松区波速降低10-20%;松散区波速降低20%-40%;空洞区波速降低超过40%;注浆加固区的波速增高20%以上,且波速越高注浆效果越好。

甜水园中街区段内原地稳定地层的波速分布范围为800-1000m/s,结合注浆区、疏松、松散、空洞的波速判识指标确定为:注浆加固区波速高于1200m/s;疏松区的波速在650—750m/s的范围内;松散区的波速在500—650m/s的范围内;空洞区的波速低于500m/s。

检测结果

本文以注浆前测线、注浆后测线两个剖面为例,介绍解释检测结果。

注浆前测线检测结果

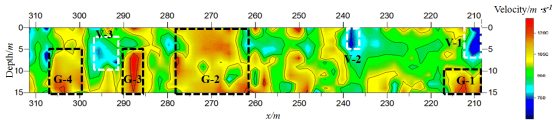

注浆前测线地层波速见图1,图中以颜色表征波速。红色和黄色区域代表高波速区域,蓝色区域代表低波速区域。背景波速约900m/s,地层较密实。剖面内波速变化剧烈,说明地铁施工对土层的扰动大。

图1 注浆前测线地层波速与注浆区、松散区分布

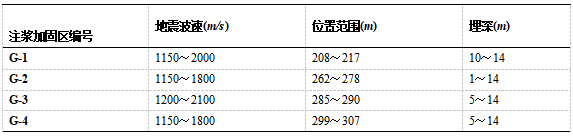

地层波速图像中,黑框范围内的高速区域为注浆加固体,共4处,其位置和规模见表1。从注浆前测线的地层波速图像中可以看出,注浆体地震波速远高于周边地层波速,多个注浆体连接形成大范围的整体。低速缺陷规模很小,各缺陷孤立存在,这些特征说明注浆前测线范围内地层注浆加固效果明显。注浆体既有从隧道内部向上注浆,也有从地表向下注浆,符合实际注浆的工作布置。且经对比发现,注浆加固体位置与注浆孔位置一致。白框范围内的低波速区域为注浆处理后残留的缺陷,共有3处,其位置和规模见表2。建议根据表中缺陷的位置与埋深,对三处缺陷,尤其是前两处缺陷做进一步的注浆加固处理。

表1 注浆前测线注浆加固区位置

表2 注浆前测线松散区位置

注浆后测线检测结果

注浆后测线的地层波速见图2,图中红色和黄色区域为高波速区域,蓝色区域为低波速区域。注浆后测线未见注浆加固迹象,浅部波速较高,地层稳定,深度大于7m的范围内发育有8处松散区,低速松散区规模不大,但波速较低,其位置、规模见表3。

图2 注浆后测线地层波速与注浆区、松散区分布图

表3 注浆后测线松散区位置

比较前后测线的地层波速图像,可发现松散区呈现出不同的特征。注浆后测线的松散区发育于隧道顶面,形态圆润,推断此类松散区是由地铁开挖扰动形成。注浆前测线的松散区伴随注浆加固体出现,形态不规则,推断产生此类松散的原因为:地铁开挖造成土层疏松,由于注浆所使用的水泥浆水灰比过大,疏松土体液化形成松散区甚至空洞。因此注浆过程中应掌握好水灰比,在实现注浆加固目标的前提下,尽可能减少土体进一步的松散液化。

结论

注浆加固措施对地下工程的施工质量和施工安全意义重大,但注浆效果评价是一个技术难题。理论分析和工程案例都证明:地震散射技术可提供对注浆效果最为敏感的物性参数—地震波速。根据地震波速分布图像能够直观、准确地判断注浆加固效果的好坏,并确定残留缺陷的位置及规模,为进一步施工处置提供参考。同时该技术还具有便捷、高效、不损坏路面、对交通影响小的优势,是城市地下工程注浆加固效果评价的首选方法。