当今社会,军事力量对于一个国家来说是非常重要的,而军队中的领导者也是非常重要的,因为这些军队的领导者不仅要有丰富的经验,还要有高超的指挥能力和决策能力,这样才能在战争中取得胜利。

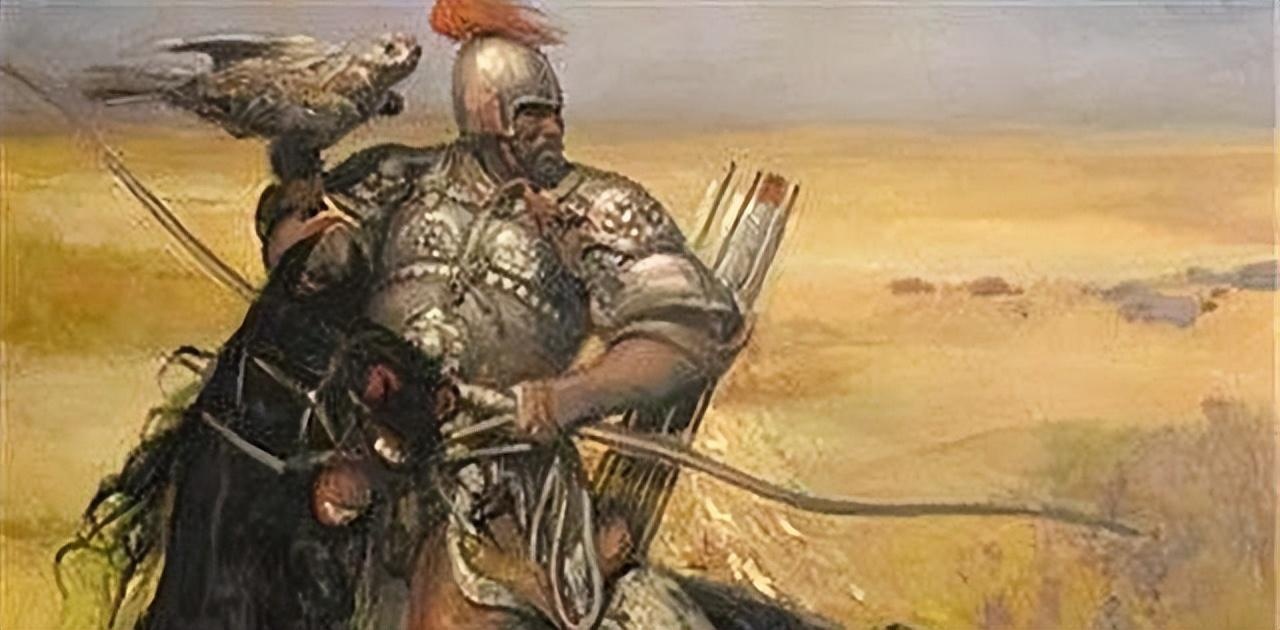

古代也有很多出色的军事领导者,比如唐朝的名将苏定方,他虽然在年轻的时候曾经历过一段时间的挫折,但在多次战争中展现出非凡的军事才能和高明的指挥决策能力,为唐朝开疆拓土,巩固唐朝在西域的统治,深得民心,被誉为一代名将。

自古以来,中国的军事力量都是非常强大的,而在这军事力量中有许多出色的军事领导者,他们通过自己的努力和不懈的奋斗,为国家立下了赫赫战功,成为军中的翘楚。

而在这许多出色的军事领导者中,又有一人的军事才能和辉煌战绩更是令人钦佩,他就是唐朝的名将苏定方,苏定方在唐朝的时期,是一个出身于军中的人,父亲是唐朝时期的名将苏威。

苏定方自小就在军中长大,对于军事有着非常浓厚的兴趣,因此在父亲的影响下,苏定方对于军事有着精深的造诣,并且还有着非凡的军事天赋,所以在他年纪很小的时候,就已经有着丰富的军事经验。

在唐高宗时期,西突厥的吐火罗王李俟利叛乱,唐朝的三军统帅郭孝恪也不是李俟利的对手,因此唐高宗就委派苏定方前去平叛,而苏定方也带领军队迅速的赶到李俟利的营地。

李俟利见到唐军的到来,非常的恐慌,但他的儿子却说唐军的人数虽然多,但没有自己李俟利的人数多,所以不用担心,李俟利听了儿子的话之后,就派出他的儿子率领军队前去攻打唐军。

唐军在看到敌人的军队到来之后,苏定方派出一些人马前去诱敌,而在这时,唐军的伏兵也开始悄悄的出动,李俟利的儿子最终败在了唐军的伏兵之下,李俟利见到自己的儿子败阵,非常的恼怒,就说唐军的军队只有这点能力吗?

于是李俟利便派出5000人的军队前去迎战,而苏定方见到敌军的军队到来,就让自己的军队散开,而在这个时候,天空中乌云密布,李俟利的军队见此情景,就在心中惊慌,而苏定方却在此时下令进攻,唐军在苏定的带领下,迅速的将敌军打败,李俟利见到自己的军队在唐军的攻势下,一个个的败阵,于是就落荒而逃。

苏定方见到李俟利落荒而逃之后,就派出人马前去追击,最终将李俟利活捉,此战之后,唐军的士气大振,苏定方也因此有了“破虏将军”的称号。

自此之后,苏定方又在百济战役中取得了重大胜利,在这之后,苏定方又在高句丽和群胡等战役中取得了重大胜利,苏定方的军事才能和辉煌战绩,使得他的后人对于他的评价都非常的高,许多人都将苏定方称为一代名将,还将他列为七十二位名将之一。

苏定方在许多战争中都取得了非常辉煌的战绩,而在这些战争中,苏定方所展现出来的高明指挥和决策能力,为后人留下了很多值得学习和借鉴的经验。

首先苏定方的随机应变能力非常的强,他能根据敌军的情况,随机应变的进行指挥,因为在战争中,情况是非常复杂的,所以只有在战场上随机应变,才能在战争中取得胜利。

而在苏定方的指挥下,唐军所采取的战术也是非常灵活的,比如在平叛战役中,苏定方就采取了分兵的战术,让敌军分兵,最终利用伏兵将敌军打败,而在百济战役中,苏定方则采取了神勇突进的战术,直接冲敌军的主营,最终将敌军打败。

而在这些战争中,苏定方的指挥能力都是非常的高明的,这也是因为苏定方有着超越时代的军事眼光,所以能够制定出这些战术,这也对于当代的军事战略制定者有着借鉴意义。

苏定方还有一个非常出色的军事思想,就是他能够做到兵不血刃的战争,而这也是古代军事领导者所追求的,因为在战争中,不仅要打赢,还要尽量的减少伤亡,对于百姓的生产也会有着好处。

而苏定方正是做到了这一点,他在战争中除了将敌军打败之外,还尽量的减少伤亡,还会对于敌军的百姓下手,这样就能够做到兵不血刃,而且还能够最大限度的减少伤亡。

而且在苏定方的领导下,他不仅能够打赢,还能够做到兵不血刃,这就是因为苏定方在战争中,不仅有着出色的指挥能力,还有着丰富的经验,还有着随机应变的能力,这样就能够做到兵不血刃。

苏定方不仅在战争中表现出色,还深得民心,这就是因为苏定方在战争中很关心百姓的生活,所以在他平叛之后,就采取了一系列的措施,恢复百姓的生产。

另外还对于李俟利的百姓归还被掠夺的财物,这样就能够淡化百姓的仇恨,缓解民怨,提升了百姓的生活质量,所以苏定方在西域的地位也是非常的稳固的,而且还能够收编西域的诸国,巩固了唐朝在西域的统治。

苏定方虽然在晚年才得以施展才能,但他的战功卓著、名声显赫,这也表明人的潜力是无限的,只要有机会和平台,就能展现出非凡的才华。

苏定方之所以能够取得如此辉煌的战绩,不仅在于其出色的军事才能,还在于他对民生的关怀和维护,这种关怀和回馈对于稳定统治和提升国家形象有着重要意义。