2004年4月29日,青春版《牡丹亭》在中国台北戏剧院正式首演亮相,自此开启全球巡演。20年来,青春版《牡丹亭》常演不衰,所到之处一票难求,甚至深远地影响了整个戏曲生态,可谓昆曲“入遗”以来令人最为振奋的“现象级”作品。

牡丹花开二十年,2024年,《牡丹亭》青春依旧,传承不息。

我们选中《牡丹亭》,因为这部戏本身就是歌颂青春,歌颂爱情,歌颂生命,容易被青年观众接受。《牡丹亭》是汤显祖的扛鼎之作,明传奇中的翘首,几个世纪以来在舞台上搬演不辍。我们把这部戏定名为:「青春版《牡丹亭》」,其实也就象征昆曲生命,青春永存。

——文学家、戏剧家、昆曲制作人 白先勇

江苏省苏州昆剧院青春版《牡丹亭》精华本

明末汤显祖的《牡丹亭》一经问世便掀起一轮热潮,“家传户诵,几令《西厢》减价”,而众多戏班竞相搬演足见其“场上之盛”。原著之伟大体现在执着的精神和奇丽的曲辞:汤显祖通过杜丽娘为情而死、又死而复生的故事,展现其“至情”的精神理念;同时,《牡丹亭》之曲辞体现了汤显祖高超的语言艺术造诣,被誉为“灵奇高妙”“词曲之最工者”。

《牡丹亭》第一回

面对这样一个剧坛巨擘的戏曲经典之作,后人在整编之时是要小心谨慎、如履薄冰的,稍有不慎就会遭到诟病。因此,在编剧工作上,艺术总监白先勇先生亲自掌舵,邀请华玮(加州大学柏克莱文学博士)、张淑香(哈佛大学文学博士)、辛意云(台北艺术大学古典文学教授)三位著名学者组成编剧小组,大学教授古兆申、郑培凯和周秦等担任顾问,公演一年前就开始准备,不断打磨了五个月才完成整编。

编剧小组的专家们秉着“只删不改”的原则,将原著的五十五折凝缩为二十七折,根据主题“情”字分为上本“梦中情”、中本“人鬼情”、下本“人间情”。曲牌唱词的取舍、折子秩序的重组、冷热场的搭配,都经过仔细的考量,并且一折一折去请教总导演汪世瑜。青春版《牡丹亭》可谓是对原著的忠实回归,既彰显了汤显祖经典原作之精神,又延续了数百年来昆曲表演艺术的精华。表演 ——顶级昆曲表演艺术家 汪世瑜、张继青昆曲的价值不单在案头,更是在场上;剧本的整编可以通过文本细读等方式实现与前人的跨时空对话,但昆曲的表演却极其依赖口传心授、守正传承。要想呈现出《牡丹亭》应有的样貌,呈现出“原汁原味”的昆曲《牡丹亭》,就需要尊重昆曲的表演传统。

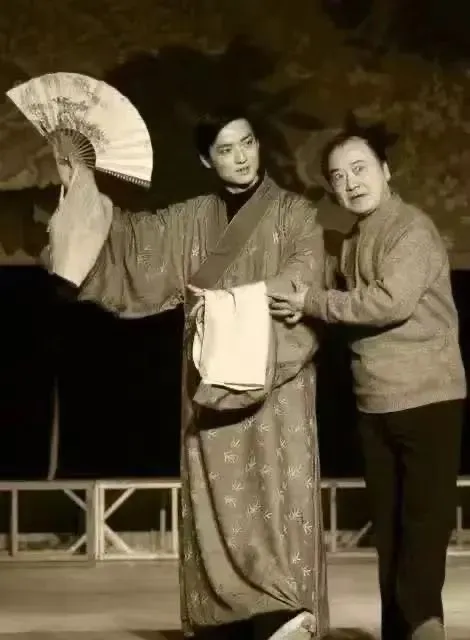

汪世瑜老师(右)授戏

青春版《牡丹亭》主演俞玖林(左)

青春版《牡丹亭》已集齐一群青春靓丽的“小兰花”,但他们的功力尚浅,还无法支撑起这一台大戏。为此,白先勇先生和江苏省苏州昆剧院院长蔡少华特意邀请了“巾生魁首”汪世瑜和“旦角祭酒”张继青前来坐镇,还有姚继焜、蔡正仁、周秦等名家前来指导,并请汪世瑜和京昆小生、新锐导演翁国生担任导演。

青春版《牡丹亭》中出彩的,还有众花神的表演。在汤显祖原著中,花神只有一位,是束发冠、红衣插花的男性角色。青春版《牡丹亭》将花神提升到了一个相当重要的位置,承担了渲染剧情、强化主题、突出主人公的作用。值得一提的是,花神中专设了三位男花神,以示阴阳平衡,也让群戏表演变得更灵动。台北艺术大学舞蹈学院教授、“云门舞集”创团舞者吴素君受邀来为众花神设计舞蹈,她将现代舞的理念融入传统戏曲中来,主张以“流动”取代“定格”,让“情”通过舞蹈的张力铺满整个舞台。

舞台——大咖云集 昆曲新美学

知名影视导演王童担任美术总监,并与曾詠霓共任服装设计,书法家董阳孜、画家奚淞提供舞美支持,著名摄影师许培鸿负责拍摄剧照……青春版《牡丹亭》的制作阵容是史无前例的,是“一次学术界、文化界和戏曲界的大结合”,也是白先勇先生自述青春版《牡丹亭》成功因素之首。