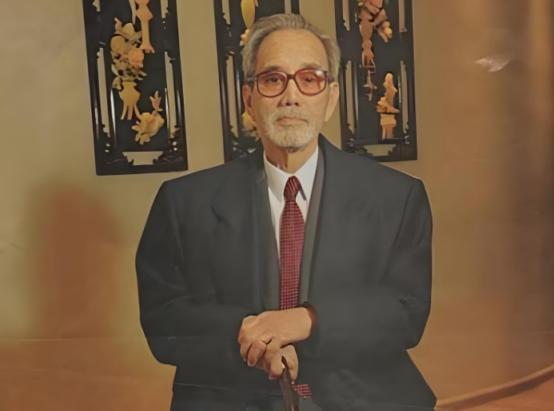

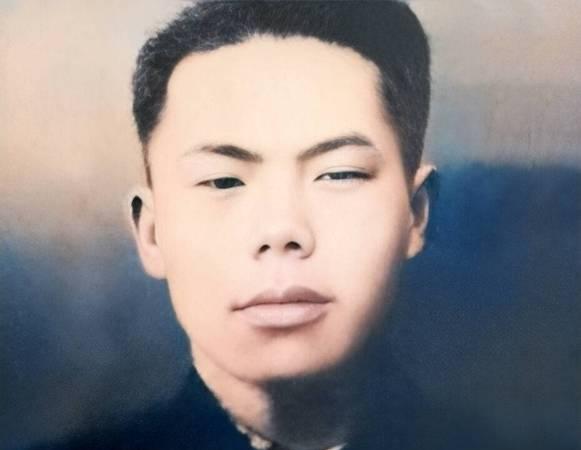

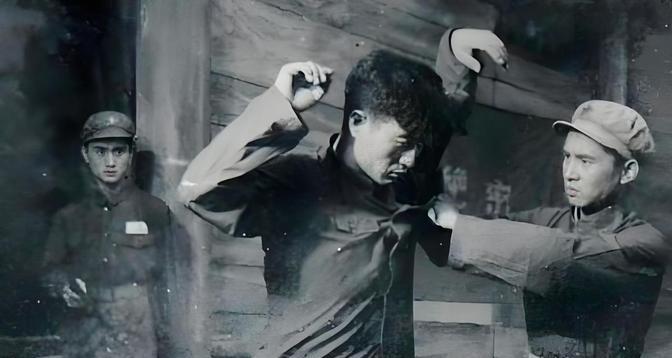

1986年,志愿军战士程立人,失踪三十年后,摇身一变成了阿根廷的富亨,坐拥60万亩农场,身价高达上千万,还娶了总统的妹妹...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 程立人出生于上世纪20年代末的贵州思南县许家坝,家境殷实,父亲曾是当地有名的商人。他自幼聪颖,天赋异禀,尤其对语言极具天赋。青年时期,他曾在重庆某大学就读,是校内知名的外语人才。 彼时的中国正经历社会动荡,战乱不断,程立人在大学毕业后,为了谋生加入了国民党军队,原本只是希望能在乱世中维持生计。没想到国民党迅速败退,他随部队被编入解放军第六十军,成为一名普通战士。 战争并未因此结束。1951年,中国出兵援朝,程立人作为第180师的一员随军入朝。命运却在这里发生了巨变。 那一年的一次大规模战斗中,180师被美军合围,伤亡惨重,补给断绝,部队被彻底打散。程立人在混乱中被俘,成为美军战俘,被送往设在朝鲜南部的战俘营。 战俘营的生活远比外界想象中残酷。美军与国民党特务相互勾结,采取威逼利诱的方式进行“策反”,既有酷刑的威胁,也有前往台湾的承诺。 一些意志薄弱的人屈服了,但大多数中国志愿军战俘展现出极强的信念。他们自发组织党支部,开展秘密抵抗,甚至集体绝食,不为所动。在这样的环境下,程立人因语言能力突出,被任命为86号战俘营四大队的大队长,负责管理中国籍战俘。 这个角色让他陷入极度复杂的处境。在美军眼中,他是“合作对象”,而在其他战俘眼里,他成了“叛徒”的象征。他既不愿背弃信仰,又无法完全回避职责,夹在两边之间处处受限。 有一次,他因拒绝传达威胁命令还挨了重重一拳。他的沉默和模糊立场使他最终成了双方都不信任的人,地位尴尬、心理煎熬。 1953年,朝鲜战争结束,国际社会开始安排战俘遣返。程立人清楚,自己在战俘营的经历复杂,不管是选择回大陆,还是前往台湾,都存在巨大的风险。 他回大陆可能面临政治审查,甚至被当作变节者清算;去台湾则因“可疑背景”难被接纳。他最终作出了一个不同寻常的决定:前往第三国——印度。 印度并未如他设想那般友善。当时的印度经济落后,对外来人员尤其是东方面孔充满排斥和歧视。 他找不到正式工作,只能靠修鞋糊口,每天奔波在孟买的大街小巷,忍受讥笑和偏见。他的多语能力在这里几乎无用武之地,生活陷入最低谷,但他并未屈服。 在屡次碰壁后,他萌生了离开印度、去往更远地方的想法。他花了整整一年时间考取海员执照,只为获得一张离开印度的船票。 1955年,他终于登上了一艘前往南美的远洋货轮,抵达了彼时经济繁荣的阿根廷。这里成为他人生的转折点。凭借流利的西班牙语和良好的社交能力,他在布宜诺斯艾利斯一家华人珠宝店找到了工作,开始接触当地经济网络。 偶然间,他了解到阿根廷盛产一种红色宝石——红纹石,这在印度市场非常稀有,价格高昂。他立即意识到其中的商机,辞去工作,开始自行倒卖红纹石到印度市场。 程立人借助海员时期积累的人脉与航线信息,将阿根廷的宝石源源不断运往南亚,搭上了集装箱运输兴起的顺风车,物流成本降低让他的利润迅速上升。 几年内,他就在阿根廷珠宝行业站稳脚跟,获得“珠宝大亨”的称号。但他并未满足于此。他敏锐地观察到阿根廷畜牧业对豆粕的巨大需求,而印度的豆粕价格极低。他再次利用两地价格差开展贸易业务,赚得盆满钵满。 逐渐地,程立人不再局限于珠宝与饲料,他的商业版图扩展到种植业、保险、农机制造,甚至能源领域,跨国经营从阿根廷蔓延至智利、西班牙。他拥有的土地达到六十万亩,旗下两家企业在阿根廷本地证券市场成功上市。 他成了阿根廷华人圈的代表性人物,多次出席官方和民间的大型活动,参与政商对话。在一次慈善晚宴上,他邂逅了时任总统劳尔·阿方辛的妹妹,两人因共同的文化修养和人生经历相互吸引,最终于1978年结婚,这一联姻让他彻底进入阿根廷的上层社会。 尽管取得了巨大的商业成就,也成了南美政坛的“准亲属”,但程立人始终未曾忘记自己的根。他多次匿名向中国驻阿根廷使馆捐赠物资,也密切关注中国改革开放的进展。 1986年,中国招商引资政策全面推进,国家积极吸引海外华人回国投资。程立人认为,回国的时候到了。他不仅带回了大笔资金和项目计划,还筹集了一批农机设备、医疗器械捐赠给贵州和四川的贫困地区。 这次归国,程立人身份不再是那个在志愿军队伍中“失踪”的普通战士,而是一位光鲜的“爱国华侨”、“侨界翘楚”。当他回到贵州思南老家时,年迈的乡亲已不敢相信眼前这位衣着得体、满脸自信的老人,竟是当年那个被误传牺牲的年轻士兵。