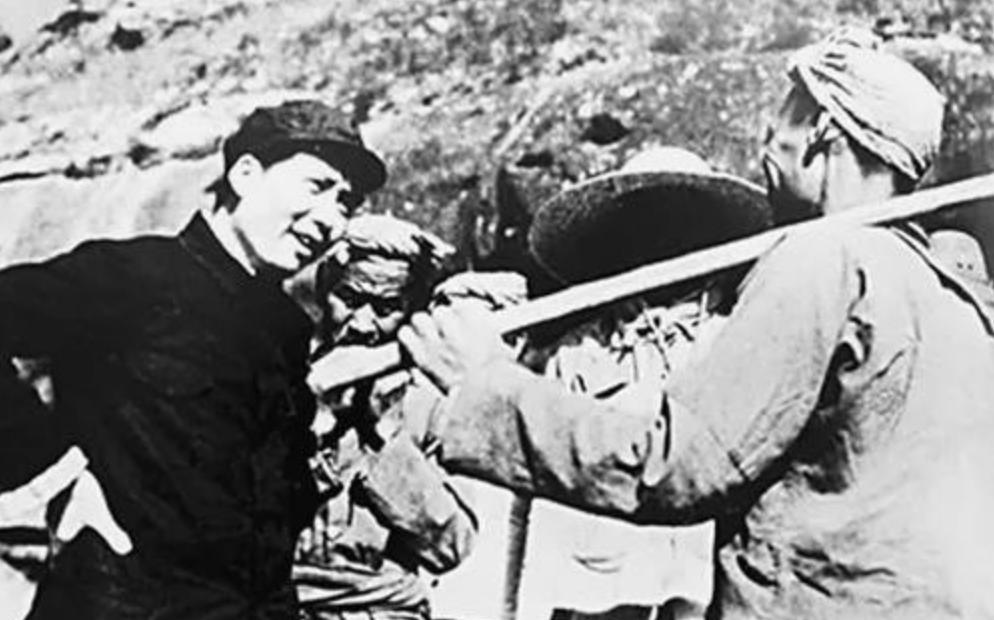

1950年,胡志明到中国搬救兵,主席问他要多少兵,胡:我只要陈赓 “1950年2月3日凌晨,莫斯科近郊的雪还没化——’主席,我要的不是一支军队,只要一位统帅。’胡志明的声音因为长途跋涉带着沙哑,却句句掷地。” 这一句对话,后来在中越两国的档案里屡被引用,它既真实,也准确地勾勒出当时越南的窘境与新中国的抉择。 新中国刚满百日,国内百废待兴,外部形势却一刻都没消停:西南边疆还有零星匪患,东南沿海暗潮汹涌,朝鲜半岛也在积蓄火药味。就在这种“前后都是洞”的年份,胡志明踏坏了草鞋,也得跨过大半个欧亚大陆来求援。对他来说,没有退路;对毛泽东来说,同样是一道新课题——第一次向国外派顾问,到底支不支援,如何支援,支援到什么程度,既关乎国际主义,也关乎自身安全。 把画面往回拉五年。1945年9月2日,巴亭广场,胡志明宣读《独立宣言》,那天河内广场的阳光很好,可独立的喜悦只维持了不到十五个月。1946年12月,法军卷土重来,登陆港口,封锁水路,越南北方腹地接连失守。到1949年底,法军增加到二十三万,越军正规部队却不足七万,连一门野战炮的炮弹都要省着打。胡志明曾感叹:“我们队伍散成了星星点点,唯一连贯的只有雨林。” 就在同一年冬天,北京天安门升起了五星红旗。胡志明透过深山里的一台旧收音机听到这个消息,心里像压了一块石头又忽然轻了一半——邻居家翻身了,自己也许能有个靠山。 1950年元旦过后,他决定亲自出境。有意思的是,他没直接走陆路北上,而选择先到昆明,再转京沪道口绕去苏联,原因很简单:那时北京正值外交高峰,会面排不过来,苏联又是担保人,三方一起沟通更高效。别看胡志明其貌不扬,他在国际场合的斡旋手腕极高,从巴黎和谈时期就练就一口流利法语。这回见到毛泽东,他没有泛泛而谈,而是把越军手里的每一枚子弹、每一块食盐、每一种药品全列了表格,甚至细到“急需七响信号枪五十支,因夜战联络困难”。资料表今天仍藏在中国军事科学院,边角处胡志明亲笔写着一句法文:“Temps presse.”——“时间紧迫”。 毛泽东翻完清单,沉吟不久便答应物资请求,可当说到“要不要派兵”时,他反问:“需要多少?”这才有了开头那句“我只要陈赓”。为什么是陈赓?两点:一、陈赓早年在广州黄埔与胡志明共事,两人知根知底;二、陈赓在第四野战军总结的运动战、麻雀战、穿插战打法,与越南复杂地形极搭。这一拍即合,让中国对越第一次军事援助,从“出兵”变成“出人带思路”。 4月17日,中国军事顾问团在广西凭祥秘密整编完毕,分三路进越,带去的首批援助包括1200门迫击炮弹、九种口径步机枪弹若干百万发,以及两列药品专列。陈赓因为还在西南肃清残余,7月7日才带十余名幕僚从昆明动身。那一年云南正逢雨季,和现在不同,当时滇越铁路被炸断,只能汽车兼骡马。日记里,陈赓自嘲“苦矣哉,莫如行动无自由也”,可一进越北山口,他立刻恢复了“穿草鞋照样指挥”的洒脱。 抵达河江省秘密司令部那天是7月25日。胡志明捧着一碗刚煮好的竹筒饭迎上前道:“老朋友,你终于来了!”两人简单寒暄,马上摊开地图。越军原定计划是抽调主力拔掉高平,但陈赓只看了十分钟就摇头:“先切断第四号公路要道东溪,打中继站,逼法军回援,再围歼。”理由是:高平城固,法军炮火密集,越军硬啃风险大;东溪据点小却关键,法军若丢东溪,高平形同孤岛。胡志明立刻把方案送交越共中央,三小时内拍板通过。速度之快,后来连武元甲回忆都说:“像把刀直接捅进了椰子心。” 8月14日夜,陈赓与武元甲在一间土墙作战室里敲定攻击轴线,临散会前,陈赓拍着桌子来一句:“士兵没山地靴也能爬山,关键是指挥得像山鹰。”这话不算豪言,却点透了越军骨结:基层干部缺实战。东溪首战果然磕磕绊绊——7000打300,打了两昼夜。最终拿下据点,付出500余伤亡,战报数字不算漂亮。陈赓做了个极尖锐的评估:“败战的胜仗”,既鼓励士气,也直戳问题:经验,经验,还是经验。 胡志明听后没半句辩解,只说:“学费交得值。” 东溪之后,法军误判越军主力已南调,急于北上救援。陈赓抓住空档布下“口袋阵”,主打多路穿插,把法军四个营耐心“放”进七溪谷地,再合围。武元甲一度犹豫:“部队太疲劳,要不要先休整?”陈赓掷地有声:“这个买卖不做,下一次就没人送钱来了。”一句话压根没有战略术语,却把战机与士气绑在一起。五天五夜,越军全歼敌八千有余,俘指挥官一名,胶片照片至今仍挂在越南军事博物馆。法国远东军总司令卡特鲁在日内瓦会议前茶叹:“越军忽然像换了芯片。”这块“芯片”,正是陈赓传递的“运动战+政工”组合拳。 边界战役胜利后,越北局势逆转。法军山地据点被连环拔掉,川滇通越的物资通路打通,越军第一次拥有相对完整的战区后勤。新中国的投入不止是枪炮,更是作战框架:集中兵力、优先歼敌有生力量、军事与政治工作并进。