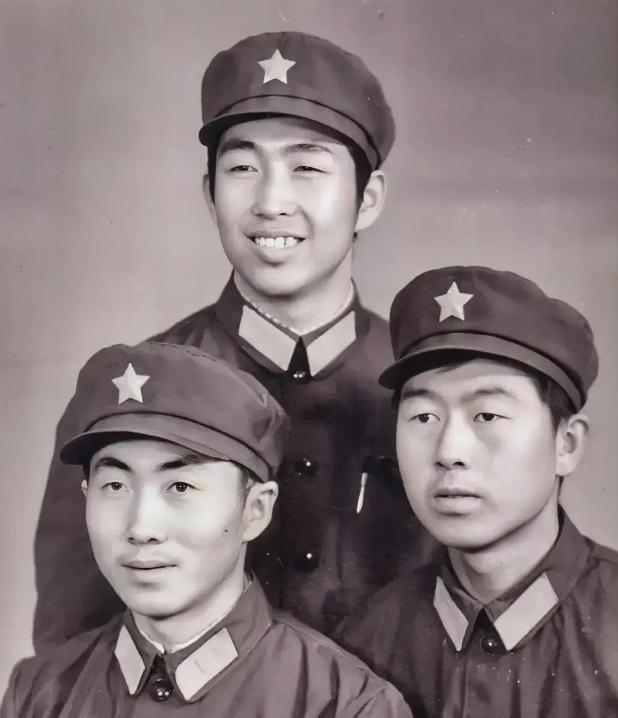

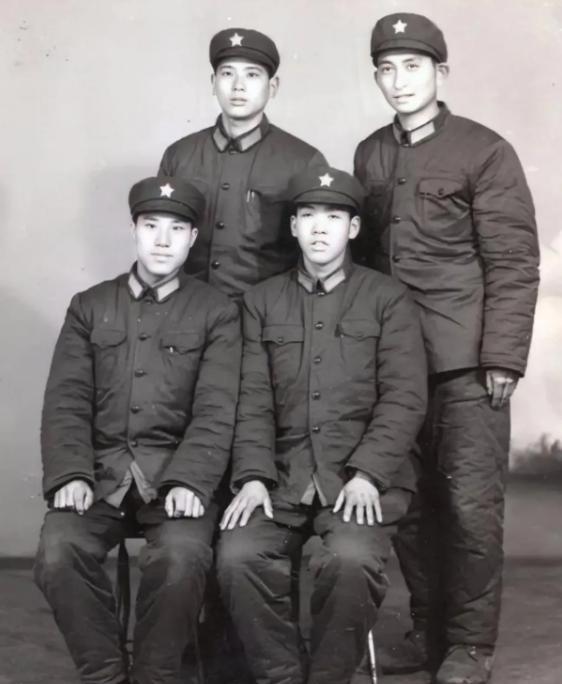

27岁的我携笔参军,不被同学理解,进入部队是因炮兵学院的一封信 “1993年秋天,在合肥郊区的操场上,区队长拍着我的肩膀笑道:‘老张,你27了,还真想跟一群小伙子摔跤啊?’”那一刻,尘封多年的军旅梦彻底苏醒。往后的人生,也就此拐了一个并不算华丽却分外坚定的弯。 往前推十多年,乡下晚上点油灯都得掂量着用煤油。白天在学校能把作业写完,夜里就守着露天电影消磨时光。《上甘岭》《英雄儿女》的片头一响,谁还顾得上凉风刮脸?小孩子凑在银幕前,嘴里嚼着干红薯,眼睛却被那些肩章和钢盔牢牢黏住。有人喜欢片尾的胜利口号,我却盯着战士端枪那一瞬。“要是我也穿上军装就好了。”心底的小火苗,自那时就没熄过。 后来考大学体检,我明明各项合格,却被班主任一句“全省就那么点军校名额,别冒险”拦了下来。于是,我去了安徽师大。报到第一天,辅导员把红头军检表塞回我手里:“拿着纪念吧,这玩意儿在学校用不上。”那张表我到现在都留着,折痕清晰得像一条提醒:你欠自己一个承诺。 读研究生期间,我当了研究生会主席——听着挺风光,其实就是天天在食堂和教务处两头跑。省高校工委缺人,书记想让我留下;省政策研究所也张罗着要人;母校更是提前打包票:毕业即留校。但越是被需要,心里那点当兵的执念越发顽固。身边朋友劝:“念这么多年书就为进部队?傻不傻!”我笑笑没回嘴。到底是傻还是倔,时间会说话。 真正的转折是一封从炮兵学院寄到导师办公室的信。信里言辞恳切:1米8的高个儿、主攻政治理论、愿意来就尽快联系。导师把信递给我时随口一句:“想去就去,别后悔。”纸张不厚,却像一块秤砣,把天平瞬间压向军营。那天夜里,我把纸摊在桌上,写下决定:携笔参军。 研究生宿舍的灯关得很晚,同学围成一圈问:“当兵热度什么时候退?”我端着杯凉茶回他们:“热度褪了还有温度,温度没了还有态度。”说完自己都乐了。其实心里明镜似的,这条路不会轻松,尤其我已成家,上有年迈父母,孩子刚学走路。再三权衡后,我还是跑去武装部报名,文件上“27岁”三个数字熠熠生光。 总参那年启动黄龙一期训练,来自各高校的学员云集。我算大龄,体能测试却不能打折。摸黑起床,负重跑五公里,背肌被汗水浸透;午间别人打盹,我去连部抄写条令。区队长比我小两岁,他喊口令我照做,心里却琢磨怎么让新兵信服。为了让动作少走样,我睡前对着镜子练军姿,脚根夹张名片,一刻也不松。三个月下来,考核五项全优,当了班长。有人酸我:“书生也能扛枪?”我耸肩:“扛不扛得动,沙场见分晓。” 训练结束返校区,我直接站上教员讲台。初次授课面对一排排学员,心跳得像急鼓。我没讲空洞大道理,先把各型火炮拆解思路说清,再用自己在训练场趴地爬滚的照片做投影,一下就拉近距离。有人问:“教员,同学都说你冲动,你后悔不?”我回他一句:“真要后悔,还能天天站这儿吗?”台下一阵笑声,气氛活了。 十年弹指。专科、本科、硕士、博士班轮流排到,课表上我的名字始终没缺席。那个靠煤油灯看书的农村小孩,如今把世界战史、战略学、思想政治修养讲得头头是道。职称从助教一路到副教授,荣誉证书塞满抽屉,最让我在意的,却是实弹射击场上那枚打穿靶心的7.62毫米弹孔——教员得先做好兵,课才讲得硬气。 这一路当然不只有掌声。父亲胃病复发、孩子发高烧、妻子一个人扛家务,电话打过来,我只能压低声音说“对不起”。规定不准新训学员请假,我就拜托老战友代买药,周末在灯下给家里写信。那种把牵挂硬生生吞进肚子的感觉,外人难懂。但也正是这些难,帮我卸掉书生气,长出一点兵味。 不得不说,军旅生涯给了我另一双眼睛。早晨跑步时看国旗升起,脑子里不自觉计算弹道、推演阵地;深夜备课,提笔落字的瞬间好像能听见炮膛轰鸣。朋友聚会聊天,他们谈股市、谈房价,我一开口就是战略缓冲区、信息化作战,否则总觉得嘴里缺点什么。偶尔听见有人抱怨生活无趣,我想起在靶场雪夜执勤的日子:寒风钻进脊背,脚趾冻得没知觉,却依旧盯着那片黑。和那相比,现在的琐碎算什么? 曾有媒体做访谈,问我参军最大收获是什么。我没提荣誉,只说了六个字:“把梦子实了。”小时候仰望银幕上的军人,觉得威风;如今自己站进那身制服,才知道威风背后是纪律、是汗水,更是责任。亲历过才明白,“浩然之气”不是口号,是在最需要的位置守住一方阵地。 前些天同学聚会,一个早年跳到外企的兄弟举杯:“老张,你当年那股冲动,我现在羡慕得不行。”我摇头:“冲动只是开场白,主旋律是坚持。”大家笑得爽快,酒杯碰在一起叮当作响,仿佛岁月都被撞出点火花。 如果问我是否还会做同样的选择?答案很简单——会,而且会更早一点。少年时的信念没辜负我,我也没辜负那封来自炮兵学院的信。生活给每个人准备的路都不止一条,关键是敢不敢迈出那一步。当年我迈进军营,现在依旧怀揣初心,在课堂上传递硝烟背后的冷思考。