麻省理工最近发表了6篇论文,他们利用新型磁体制作托卡马克装置Sparc,对比国际热核聚变装置ITER,其成本和体积缩小了40倍。

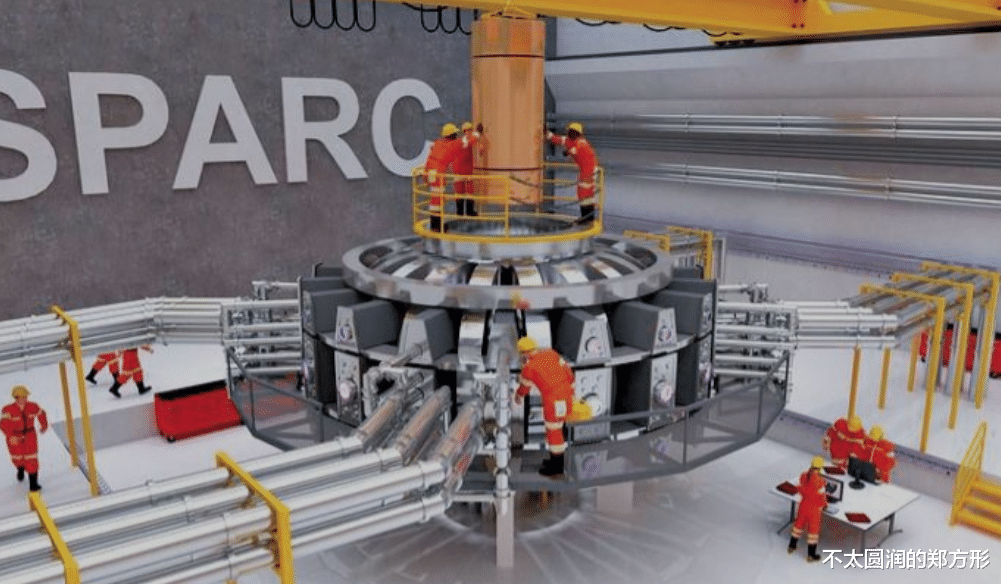

新装置已经过最极限的测试,有可能在2025年正式运行。该装置被美国专家极为推崇,称其为“过去30年核聚变研究中最重要的事情”。

那托卡马克装置Sparc是个啥,对我们的生活有什么意义呢?

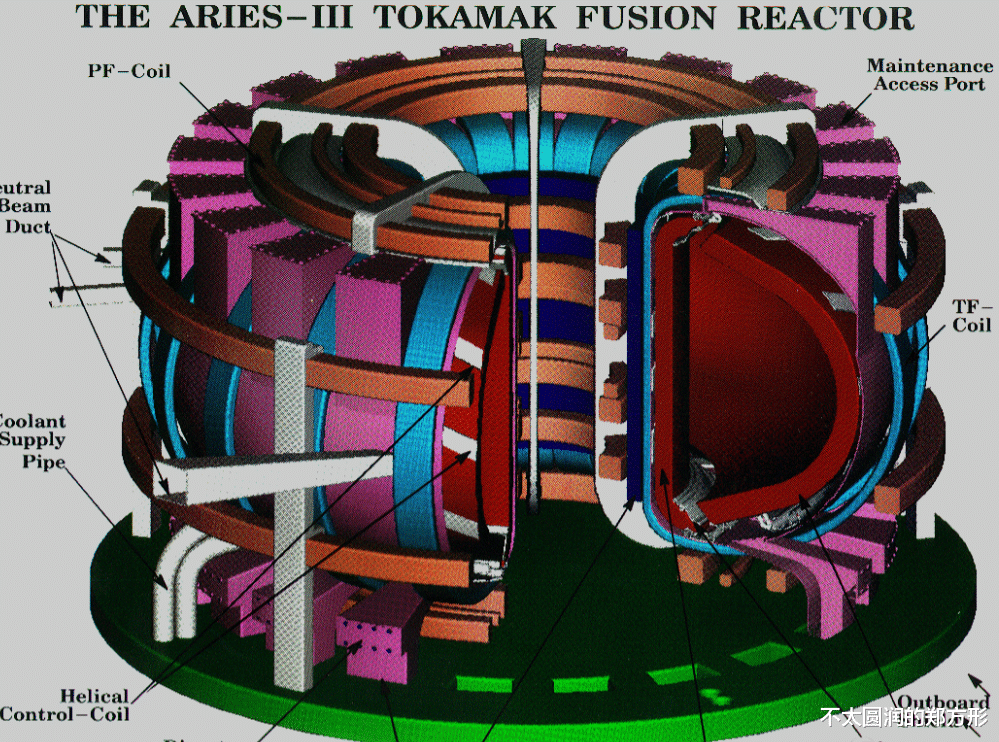

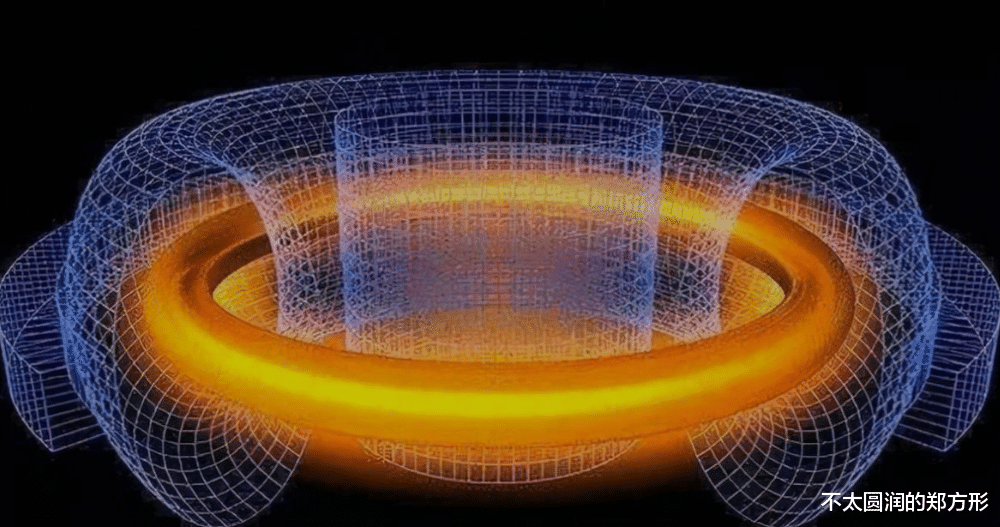

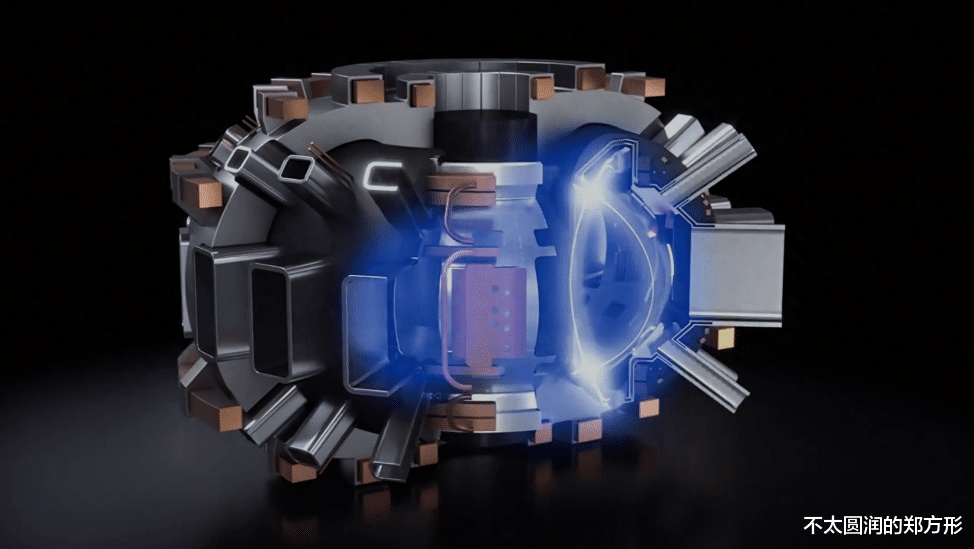

其实这玩意儿也不难理解,就是一个环形的磁约束容器,形状类似于躺平的超大号轮胎,外壁缠绕的线圈是超导材料,通电后可以产生强大的磁场,能起到隔离超高温等离子体的作用,因此是核聚变反应的关键装置。

核聚变产生的热量可以发电,对比核裂变安全可控、没什么污染,且燃料来源也非常广泛,所以是未来非常优质的能源。

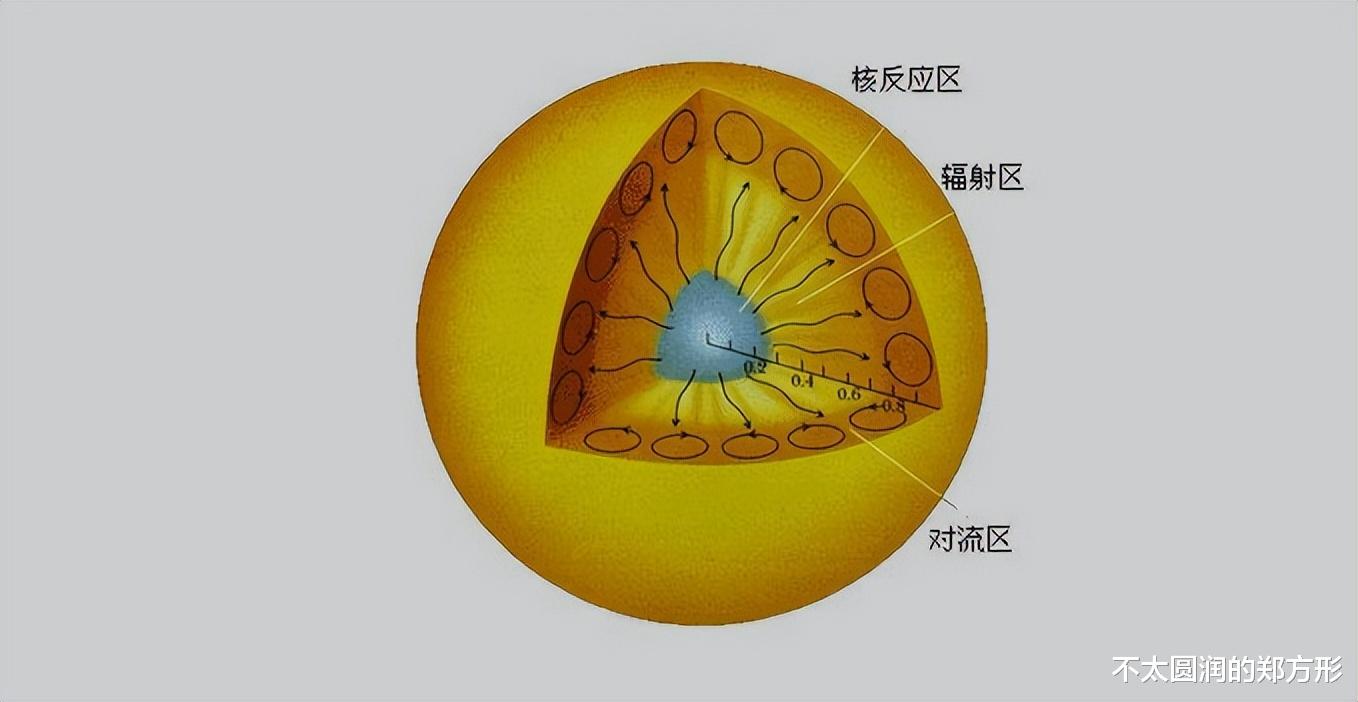

但发生核聚变的条件十分苛刻,第一是温度要足够高,使燃料变成温度超过1亿摄氏度的等离子体;第二是密度和压力够大,原子核之间才会发生碰撞;第三是等离子被约束的时间足够长。

这三种条件缺一不可,太阳内部就是核聚变反应堆,上图蓝色区域就是核聚变区,每秒钟燃烧掉430万吨的氢气。

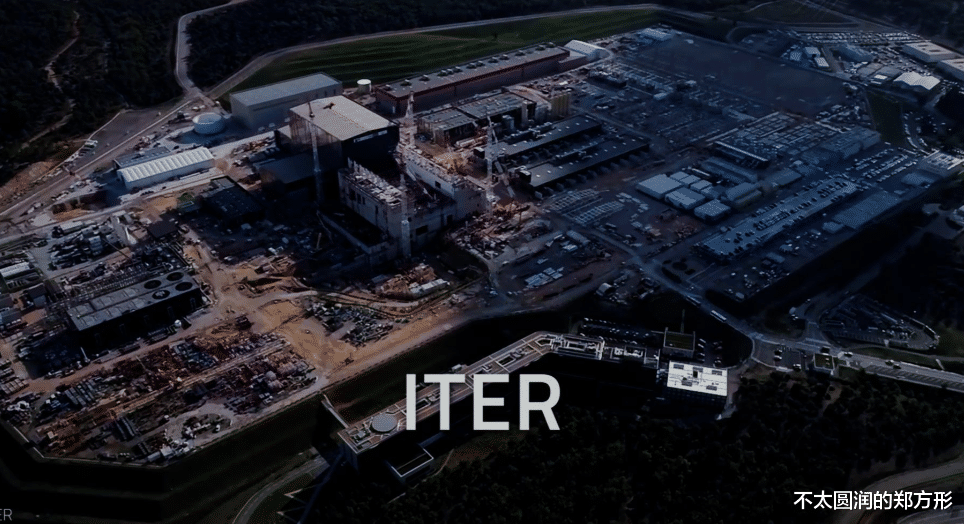

国际热核聚变装置ITER人类要实现核聚变非常困难,其中关键就是托卡马克装置,技术和成本的准入门槛非常高,一般的国家压根儿玩不起,上面提到的国际热核聚变装置ITER,由中美俄等35个国家合作建设。

这玩意儿建是建好了,但离实际应用还很遥远。由于内部温度高达上亿摄氏度,一般的材料瞬间化为灰烬,因此需要超强的磁场来约束,托卡马克的体积也非常大,国际热核聚变装置ITER直径约12米,而其建造成本高达5亿英镑!

核聚变装置的运维成本也高得离谱,根据某专业人士的预估,用它发一度电的成本大约是10万美金,真正能商用大概得到2050年,所以目前是纯烧钱的研发项目,加拿大扛不住直接宣布退出。

美国也退出过国际核聚变装置项目,但在后来又选择重新加入。有人认为是中国的原因,中国在核聚变方面的持续性投入,也有自主设计的核聚变装置,如中国环流器二号和中国换流器三号。

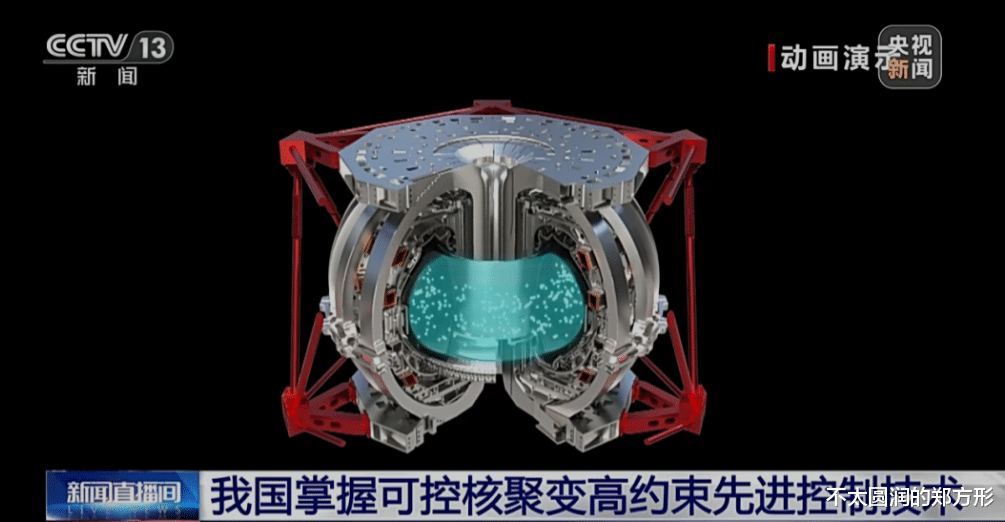

环流三号被视为中国的人造太阳,首次实现了100万安培等离子体电流下的高约束模式运行,也突破了等离子体大电流高约束模式运行控制的一系列关键技术难题。

美国显然不愿意落后中国,即便是烧钱也得继续跟下去,不过美国讨了个巧,把核聚变装置引入民营资本,目前已经投入数十亿美元,不得不说美国在圈钱这块儿是真的有水平。

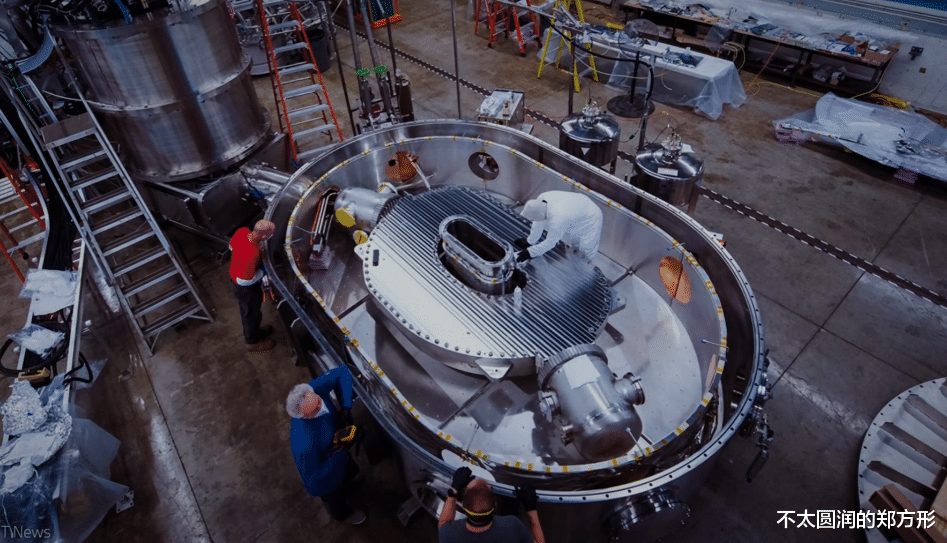

托卡马克装置Sparc麻省理工是如何突破的呢?从该团队发表的6篇论文来看,主要内容是磁体的设计和制造,他们利用超导材料强化磁场,同时去掉绝缘材料以节约成本和缩小体积。

强化磁场的关键是氧化钇钡铜,这种高温超导胶带可以承受更强的电流,在同样的线圈长度下产生更强的磁场。麻省理工用300公里的超导胶带做成16个线圈,做成了一个环形的磁场装置。

该磁场在2021年刷新了记录,强度是地球磁场的40万倍以上。而且经过极限测试和重新设计,在去掉绝缘材料的情况下,磁体通电也不会受到损伤。

基于以上实验和研究,麻省理工计划打造托卡马克装置Sparc,体积和成本为国际热核聚变装置ITER的40分之一,也就是说直径只有3.7米左右,但能将两亿多摄氏度的等离子维持10秒钟,同时实现140兆瓦的功率输出。

最后说一个问题,怎么看待麻省理工的Sparc呢?

要说科技创新那确实是有,毕竟有了新思路和新方向,但要说是技术突破那纯属扯淡,且不说这玩意儿目前就是个PPT,就算造出来也只是实验装置,对核聚变的应用没有任何进步,跟月薪3000的我就更没啥关系了。

只能说美国人善于营销概念,目前麻省理工的Sparc项目已获得20亿美元的投资,来自于埃尼集团、淡马锡控股,以及比尔盖茨的突破能源等等,这么一说你是不是明白点什么了?

太伟大了!如果体积再缩小40倍,把直径缩小至1米以下,可以当核聚变电池用了。到时我第一时间买一个。

霉国人善于玩概念