《曹冲称象》是目前小学二年级上册语文课本中的一篇课文。

对于这篇人所共知的课文,似乎没有人关心它的作者是谁。

但是,我们注意一下,建国后的语文教材里,其实存在着两个不同版本的《曹冲称象》课文。

从人教社组建后的第一套语文教材,直到今天使用的部编版教材,都一直存在着《曹冲称象》(有一段时期,课文标题称为《称象》)这一篇课文。

但是今天的课文,并不是第一套教材里的那一篇文章。

在某一个时间节点,一直使用的教材,在悄然之间作了更换,更换成了今天一直没有脱离教科书的定型版本《曹冲称象》。

为什么会要发生这样的悄然的课文的嬗变?

其实回顾一下,教材里的《曹冲称象》课文发生的变化,却能触摸到很多有趣的信息。

我们先看看目前部编本里是怎样注明《曹冲称象》一课的出处的:

“本文根据《三国志·魏书·邓哀王冲传》相关内容改写。”

那么,我们先看一下《三国志·魏书·邓哀王冲传》中的相关内容:

——邓哀王冲,字仓舒。少聪察岐嶷,生五六岁,智意所及,有若成人之智。时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理。冲曰:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣。”太祖大悦,即施行焉。——

这段古文能不能改写出现在的课文?

我们先来看看现在课本里的课文内容:

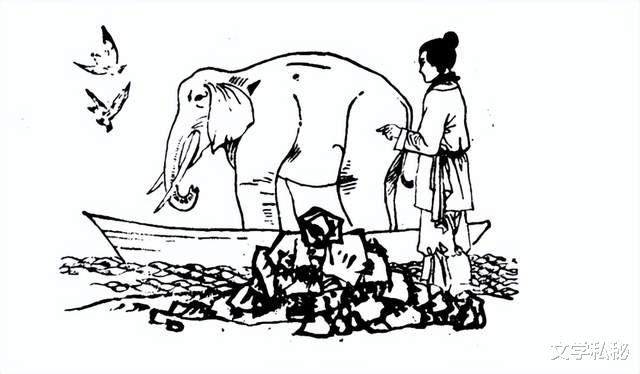

古时候有个叫曹操的人。别人送他一头大象,他很高兴,带着儿子曹冲和官员们一同去看。

大象又高又大,身子像一堵墙,腿像四根柱子。官员们一边看一边议论:“这么大的象,到底有多重呢?”

曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。”有的说:“有了大秤也不行啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”曹操听了直摇头。

曹冲才七岁,他站出来,说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头,装到船下沉到画线的地方为止。然后称一称船上的石头。石头有多重,大象就有多重。”

曹操微笑着点了点头。他叫人照曹冲说的办法去做,果然称出了大象的重量。

而在人教社的第一套教材《初级小学国语课本》第六册中也有一篇名为《称象》的课文,这可以称作与目前教材里的课文体系完全不同的一篇课文。

之后,这一版本一直存在于人教版的教材中,一直到1979年的新版本问世。

我们选取1958年初版、1964年第6版的《初级小学课本:语文第7册》中的课文《称象》,看看这一版本的具体内容。此课文本与第一版中的课文稍有差异,但基本语句是相同的:

1958年初版、1964年第6版的《初级小学课本:语文第7册》中的课文

三国时候有个人叫曹冲。他七岁的时候,有一天,跟他父亲曹操去看一只大象。

许多人正在估计大象的重量,有的说一千斤,有的说二千斤。彼此争论不休。曹操问,“这只大象究竟有多么重?”这一问把大家难住了,一时答不上来。要准确地知道大象有多重,得用秤来称,可是哪有这样大的秤呢?

这时候,曹冲想出了好法子。他说:“把大象牵到大船上,看船吃水有多深,就在船边刻上个记号。再把大象牵上岸,把许多石头搬上船。等船吃水也那么深了,就把船上的石头卸下来,分开来称,不就是大象的重量了吗?”

大家听了,都说:“对,对,真是个好办法!”

这一个版本从人教社的第一版开始,一直变异较大,但有着基本的表述特征,与现行的版本相比,主要是这个版本写了各色人等围绕“大象重量”展开争论,而目前版本里,则是强调了围绕“秤大象的办法”展开争论。

显然现在的版本,强调了秤大象带来的困难性,列举了各种秤大象的手段,从而衬托出曹冲一举破解难题的特立独行,相比之下,现在的版本,加入了对大象的形体的描写,描摹出具体的观象氛围,刻画了议论纷纷中的各种观点,渲染了秤象难题的压迫感,为核心人物曹冲喷薄而出作了全程烘托的铺垫。

这个版本出现之后,之前的教科书里的版本,基本就被淘汰了。

由此可以看出,同样的《三国志·魏书·邓哀王冲传》的原文出处,可以生成出不同的现代演绎版本,这意味着,同一源头的原型故事,在加工者的演义下,呈现出不同的风格。

因此,现在课本里的《曹冲称象》课文,有着一个明确的具有明显创作意图的独立作者身份,而不仅仅是《三国志·魏书·邓哀王冲传》的原文改写者。

那么,现在教材里的《曹冲称象》出自于哪一篇母本中?

我们查找一下,可以发现,现在的版本,首次在教材中出现,是在1979年人教社出版的“中小学通用教材小学语文编写组”编写的《全日制十年制学校小学课本(试用本):语文第四册》中。

其全文如下:

古时候有个人叫曹操,人家送他一头象。曹操很高兴,带着他的儿子和官员们一同去看象。 这头象又高又大,身子象堵墙,腿象四根柱子。官员们一边看一边议论,象这么大, 到底有多重呢? 曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。”有的说:“有了大秤也不成啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”也有的说: “办法倒有一个,就是把大象宰了,割成一块一块的再称。”曹操听了直摇头。 曹操的儿子曹冲才七岁,他站出来说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船 身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头。等船下 沉到画线的地方,称一称船上的石头。石头一共有多重,大象就有多重。” 曹操点头微笑。他叫人照曹冲说的方法去做,果然称出了大象的重量。

这一个版本,来自于何处?

按照这个版本的语境,我们可以发现,它是摘自于由中国少年儿童出版社出版的《浮力的故事》,该书由梁恒心著。

这本书于1964年初版,后再版于1978年1月,收入“少年百科丛书”,在文革后少儿科普著作中,影响颇大。

我们看看《浮力的故事》中的《曹冲称象》一节的相关内容。与1979年版本比较一下,可以很明显地看到两者属于一个版本系统中的前后文本。

一千七百多年前的三国时候,孙权送给曹操一头大象。

大象生长在南方,中原的人从来没见过这样庞大的动物。曹操很高兴,带着儿子们和官员们一同去看大象。

大象可真大,身子比水牛大好多倍,四条腿跟柱子一般粗。大家一边看一边议论:这大家伙到底有多重呢?

曹操问:“谁有办法把这头大象称一称呢?”

有人说:“得造一杆大秤,砍一棵大树来做秤杆。”

有人说:“有了大秤也不成,谁有力气提得起这杆大秤来呢?”

有人说:“办法倒有一个,就是把大象宰了,割成一块一块再称。”

曹操听了只是摇头。

曹操有个儿子,叫曹冲,还只有七岁。他站出来说:“我有办法。只要把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,齐水面在船炫上画一条线。再把大象赶上岸,把一筐一筐的石头抬到船上去,使船下沉到齐方才画的那条线为止。把船上的石头逐筐称过,加起来就是大象的重量。”

曹操点头微笑。他叫人照曹冲说的方法去做,果真称出了大象的重量。

显然 ,1979年版本的课文,是源自于1978年1月重版的《浮力的故事》中的相关章节,这也意味着目前课本中的版本,最早能追溯到1964年《浮力的故事》初版的那一年。

那么,《浮力的故事》是不是现行版本的《曹冲称象》的最早出处?

答案显然不是,因为《浮力的故事》中《曹冲称象》的相关章节,源自于1954年7月号《中学生》杂志中的《曹冲称象的故事》,作者署名为:乃学。

下面,我们抽取《中学生》版、《浮力的故事》版、1979年版教科书中的文字进行逐句对比,可以明显地看出它们之前的承继关系:

第一组:《中学生》版:南方有人来,送给曹操一只大象。

《浮力的故事》版:一千七百多年前的三国时候,孙权送给曹操一头大象。

1979年版:古时候有个人叫曹操,人家送他一头象。

第二组:《中学生》版:无对应句。

《浮力的故事》版:大象生长在南方,中原的人从来没见过这样庞大的动物。曹操很高兴,带着儿子们和官员们一同去看大象。

1979年版:曹操很高兴,带着他的儿子和官员们一同去看象。

《中学生》版:大象真大,四条腿粗得像四根柱子。

《浮力的故事》版:大象可真大,身子比水牛大好多倍,四条腿跟柱子一般粗。

1979年版:这头象又高又大,身子象堵墙,腿象四根柱子。

第四组:《中学生》版:无此句。

《浮力的故事》版:大家一边看一边议论:这大家伙到底有多重呢?

1979年版:官员们一边看一边议论,象这么大, 到底有多重呢?

《中学生》版:有人说:“这只大象大约有八百斤。”有人说:“何止八百斤,至少也得有一千斤”。大家你一句我一句的,可是大象到底有多少重呢?谁也说不出个确数来。

《浮力的故事》版:无此句。

1979年版:无此句。

第六组:《中学生》版:曹操说:“你们不要争论吧,大家商量商量,怎样把大象来称一称。”

《浮力的故事》版:曹操问:“谁有办法把这头大象称一称呢?”

1979年版: 曹操问:“谁有办法把这头大象称一称?”

《中学生》版:一个人说:“这个好办,只要造一杆大秤就成了。”

另一个立刻反驳他:“造一杆大秤?哪儿来这么根大树干?还有大秤锤,大秤钩,粗绳子,都上哪儿去找?”

“这些倒还容易,”第三个说,“只要丞相下一道命令,自然就有人送来。可是哪儿来这么个大力士,能把这杆大秤提起来呢?”

“那就只有这样办,”第四个说。“把大象宰了,割成一块一块再称。”

曹操当然不同意把大象宰了,但是左思右想,也想不出个办法来。忽然看到他的小儿子曹冲站在一旁,低头头不说话,就问他说,“你想到了什么办法吗?”

《浮力的故事》版:

有人说:“得造一杆大秤,砍一棵大树来做秤杆。”

有人说:“有了大秤也不成,谁有力气提得起这杆大秤来呢?”

有人说:“办法倒有一个,就是把大象宰了,割成一块一块再称。”

曹操听了只是摇头。

1979年版:

有的说:“得造一杆大秤,砍一棵大树做秤杆。”有的说:“有了大秤也不成啊,谁有那么大的力气提得起这杆大秤呢?”也有的说: “办法倒有一个,就是把大象宰了,割成一块一块的再称。”

曹操听了直摇头。

《中学生》版:

“我想到了。”曹冲说,“先把大象牵到船上。看船沉下去多少,在船舷上齐着水面的地方画一条痕子。再把大象牵上岸来,把一块一块的石头搬到船上去,使船沉到痕子齐水面为止。只要把一块一块石头都称一遍,加起来就是大象的重量了。”

《浮力的故事》版:

曹操有个儿子,叫曹冲,还只有七岁。他站出来说:“我有办法。只要把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,齐水面在船炫上画一条线。再把大象赶上岸,把一筐一筐的石头抬到船上去,使船下沉到齐方才画的那条线为止。把船上的石头逐筐称过,加起来就是大象的重量。”

1979年版:

曹操的儿子曹冲才七岁,他站出来说:“我有个办法。把大象赶到一艘大船上,看船身下沉多少,就沿着水面,在船舷上画一条线。再把大象赶上岸,往船上装石头。等船下沉到画线的地方,称一称船上的石头。石头一共有多重,大象就有多重。”

《中学生》版:曹操听了很高兴,立刻吩咐照曹冲的方法去做,果然称出了大象的重量。

《浮力的故事》版:曹操点头微笑。他叫人照曹冲说的方法去做,果真称出了大象的重量。

1979年版:曹操点头微笑。他叫人照曹冲说的方法去做,果然称出了大象的重量。

从上面比对中可以看出,《中学生》杂志中刊发的署名“乃学”的文章是目前能查到的《曹冲称象》的最早出处,之后,1964年初版、1978年重版的由梁恒心著的《浮力的故事》将这则故事收入其中,并且凭借着这本儿童读物的广泛影响力,而被教材抽出了相关段落,纳入了1979年首版的教科书,从而使现在的这个版本的《曹冲称象》保持了近四十年的稳定的文本形式。