关注并比较过东西方文明的人相信都会有此疑问:都是生活在同一个地球上,都有相同的树木花草、虫鱼鸟兽,为何东西方文明差别会这么大?为何引领人类文明发展、根本上解决人类饥饿和贫穷问题的科学会诞生在西方?

除了我们耳熟能详的文明起源问题,和特定历史条件下的生存模式导致的差异化,在我看来,有一点不容忽视:东西方文明关注的焦点。总体而言,面对同样的自然界,东方文明将目光聚焦于动物身上,力求从中找到做人的道理,而西方文明一开始就关注了静物,从中逐渐发现了隐藏在物质世界背后的客观规律。

东方文明关注动物,从中竭尽所能找到做人道理

毫无疑问,东方文明较西方文明起源早了很多。早在公元前26世纪,黄河流域就诞生了古老的中华文明,并形成了群居化的部落特征;西方文明只在公元前6世纪左右,方才诞生了城邦文明,相比于东方文明,西方文明起源晚了足足有2000年。

正所谓来得早不如来得巧。中华始祖虽然早早来到世间,但面临的生存环境是十分险恶的,而且很不幸的是,中华始祖刚刚学会走路,就面临着新石器巨大哺乳动物的威胁。有史料证明:夏朝所在时期,当时庞大的猛犸象尚未灭绝,这对中华始祖们的生存环境构成了极大的考验。

也正是因为巨型哺乳动物构成的巨大威胁,为了蝼蚁般求生存,中华始祖便天然将目光聚焦于动物身上,并因此流传了很多恐怖而又神秘的传说:比如年兽,比如《山海经》中各种稀奇古怪的怪兽,都是祖先关注动物的有力证据。

在这个与天斗、与地斗,与巨型动物相抗衡的艰难过程中,祖先充分发挥聪明才智,想出了很多克制巨物的办法,比如面对年兽,祖宗想到了在火种燃烧竹子产生噼噼啪啪的响声,以此吓跑年兽的办法。这便是爆竹的由来。

为了庆祝祖宗想到生存办法,同时加强记忆以防丢失,便于子孙后代生存繁衍,形成了春节的风俗习惯代代传承。所以说,春秋作为中华文明的标志性节日,不仅是祖宗战胜困难的有力见证,更是中华始祖全方位关注动物的基因所在。

之后,随着新石器时代结束,横行在华夏大地上的庞然大物一个个倒下,属于人类的时代总算来临。中华始祖们也没必要将全部精力都用在防备庞然大物身上,而是可以关注下自身的发展。

但因为关注动物的基因刻在了骨髓之中,使得中华老祖宗们没办法转变态度,从而发现更大的世界。考虑到存在抱成团的人类群体如何管辖的现实需求,以及如何在人类社会中做好个人的问题,中华老祖宗只好再次从动物界中寻找答案。

结果发现:老虎是百兽之王,额头上的王字分外耀眼。老虎力大无穷,横行山林,保持着动物界的生态平衡。受此启发,中华老祖宗便认定了人类世界也应由一王统治人间,靠着他的武力保持着人类的生态平衡,而且“一山不容二虎”,故而“人世间也只能有且只有一个王。”这为君主专制打下了坚实的动物界基础。

再随着社会的发展,部分有识之士发现人类社会的管理完全照搬照抄动物存在问题,简单而言就是太蛮横、太粗野,不利于人类群体的稳固。出于对动物的质疑,他们仔细观察发现:动物不能说话,所以野蛮行事,而人类天生能说话,理应文明示人。

故而,中华老祖宗提出了“鹦鹉能言,不离飞禽;猩猩能言,不离禽兽”的文明化观点,主张用德行感化世人,以礼仪教化百姓,使人类脱离动物界的禽兽本质,转而达到人类独有的文明特质。如此,中华老祖宗通过关注动物,经历了由害怕动物,到学习动物,再到区分动物的过程,创立出了德和礼,使得中华文明向着做人、立德方向狂奔前行。

西方文明关注静物:发现科学真理

相比于东方文明,西方文明由于起步较晚,因此并没有被巨型野兽攻击,必须群体协作的现实问题,也就不存在从动物界中学习做人、治人学问的必要。反之,借助于发展起来的生产力,独立的个体完全可以在世间生存,完全没必要从大流、听号令,所以个性保持得较好。

当然,对于如何做人,西方文明也与东方文明一样“不落窠臼”,早期古希腊诞生出了柏拉图、亚里士多德、苏格拉底等等一批能言善辩、教人做人的哲学家,并且开设了培训班,门下弟子也是三千,影响力十分巨大。

但是因为没有东方文明“德”的上纲上线,也没有礼的严苛束缚,使得西方文明在探讨如何做人的大方向之下,还“纵容”了关注静物的小分支的存在,比如阿基米德的几何学、浮力定律,纵然是亚里士多德,也对车子的运动特性表现出了浓厚兴趣。

也正是因为西方文明对关注“静物”的纵容,并逐步发现了一批可以被反复检验的真理,这引起了更多西方哲学家的兴趣,并由此创立出了将真理放诸于实践检验的实践科学。

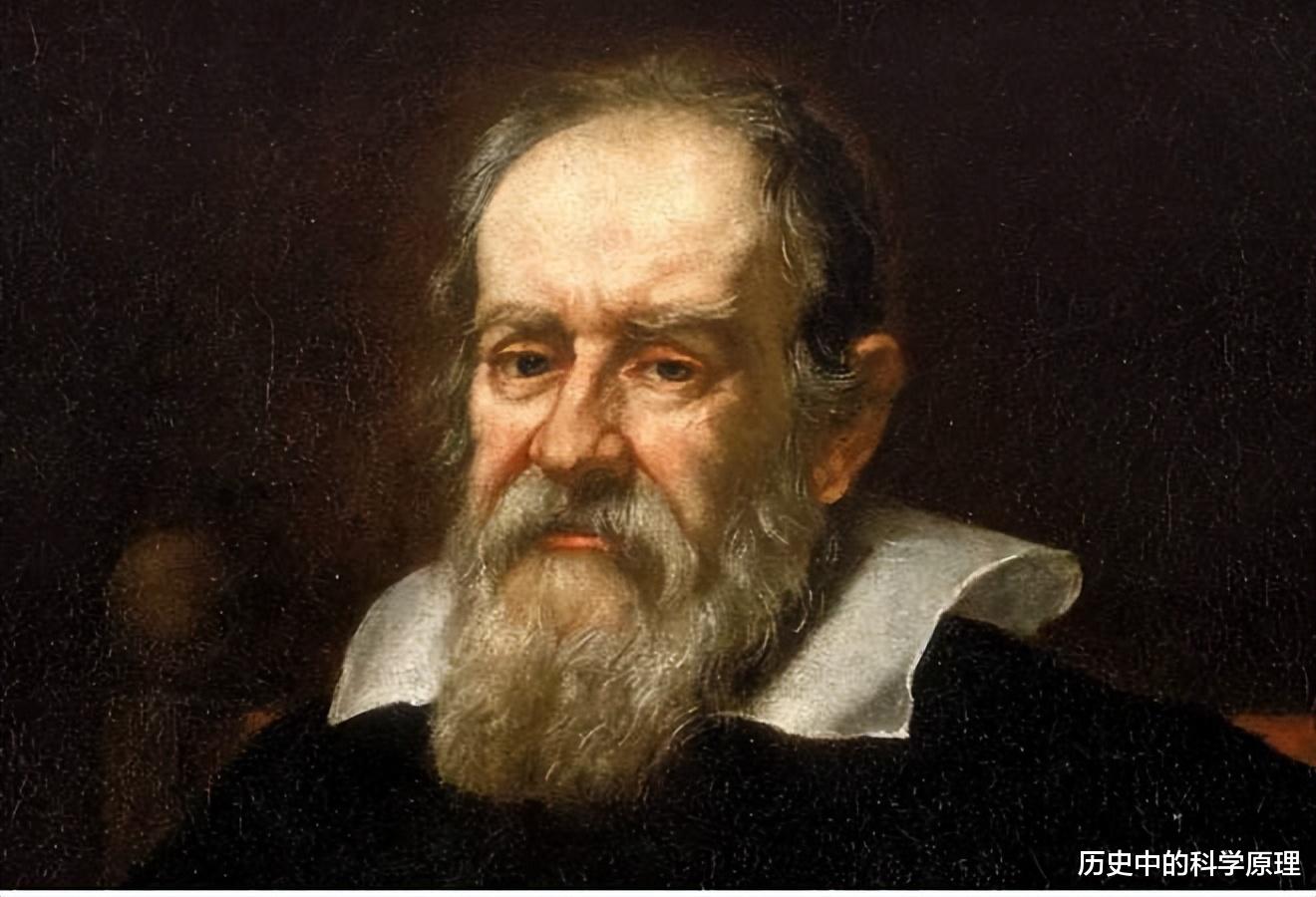

公元1600年左右,西方的伽利略、卡文迪许、培根等纷纷加入,第一次将真理的判断标准正式交给了实践而非动物或者圣人,并开创性地提出了动手思考(hands-on thinking),最终促使客观真理大发现,也直接促使了科学时代的伟大降临。