1976年1月8日,周总理去世,这个消息传出后,全国上下都感到非常悲痛,哭声哀鸣充斥在大街小巷。

根据周总理生前的遗愿,他希望自己去世后进行火化。于是在1月11日,周总理的遗体被送往八宝山进行火化。

然而,就在遗体准备被推进火化炉的那一刻,一位身着风度翩翩的老人紧紧抓住周总理的水晶棺,不肯松手。

他整个人都陷入了悲痛之中,哭泣不止,大声说道:“总理,您一生没有儿女,就让我作为您的儿子,陪您走完最后一程吧……”

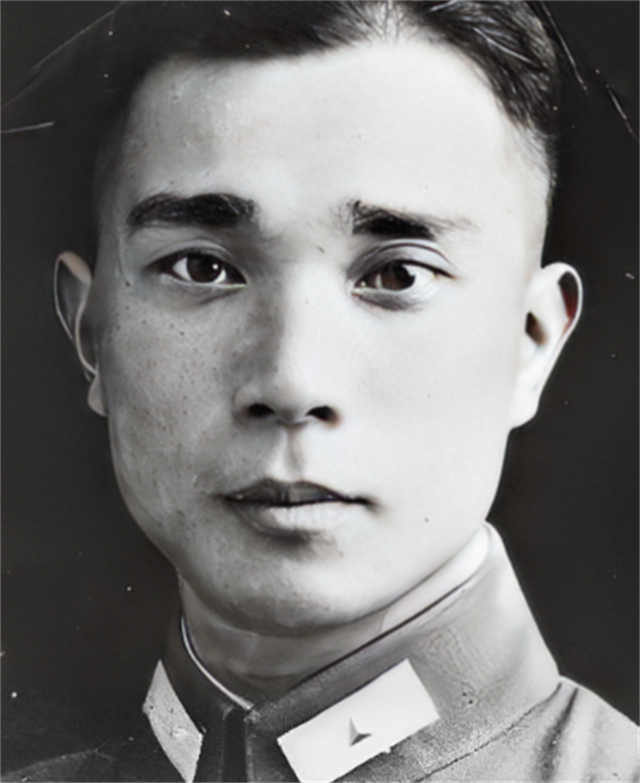

这位老人正是我国著名的外交家乔冠华先生。那么,乔冠华先生和周总理之间是怎样建立起如此深厚的感情的呢?

1913年,也就是民国二年,乔冠华出生在江苏省盐城县一个富有的地主家庭。

他从小就展现出与众不同的聪明才智,能够轻松地掌握私塾教育中的各种书籍内容,几乎能够倒背如流。

因此,他在转入初中和高中后多次跳级,被称为“苏北小神童”。

除此之外,这位天资聪颖的乔冠华,在年仅十六岁的时候,成功地考入了享有盛誉的清华大学。

乔冠华年轻时展现出了非凡的才华和热情。他就读于清华大学哲学系,在完成学业后前往日本深造,并在德国图宾根大学攻读博士学位。

然而,抗日战争的爆发让乔冠华忧心忡忡,尽管身在异国他乡,但他始终关注着祖国的命运。他毅然决然地放弃了舒适的生活,返回广州参加抗战。

1938年,乔冠华年仅25岁,亲眼目睹了广州沦陷的惨状。这种痛苦的景象更加坚定了他的报国之心。

他在香港的《时事晚报》担任主编,以笔名“乔木”撰写文章。

乔冠华以他的笔名为自己命名的原因可能是因为他希望像一棵坚强的木头一样,为国家和民族的复兴而努力奋斗。

乔冠华与周总理1938年,毛泽东和周总理在《时事晚报》上读到了一个笔名叫做“乔木”的文章,这篇文章以其锐利的文笔和独到的时事见解让两人赞叹不已。

毛主席对他的文章给予了高度赞扬:“犹如千军万马,一篇足以抵上两个坦克师。”

没错,这个“乔木”就是上文中提到的乔冠华。

从主席的赞扬中,我们可以看出乔冠华的文学才华以及对时事的深刻分析和理解。周总理自然也注意到了这位才俊。

而乔冠华一直怀揣着救国报国的梦想,他对中国共产党充满敬仰。因此,不久之后,他向党中央递交了入党申请。

周总理对乔冠华的入党申请给予了高度重视,他特别强调:

“批准乔冠华入党,不仅能够招募到一位杰出的知识分子,还能够吸引一大批优秀的知识分子加入我们党的行列。”

不久之后,在党员廖承志和连贯的推荐下,乔冠华成功入党。他成为了当时党内唯一一位在西方获得博士学位的党员,这无疑是一项重要的里程碑。

1941年,抗战形势日益严峻,香港岌岌可危,敌军炮火逼近。周总理紧急发电,要求香港的爱国人士尽快撤离,乔冠华自然也在名单中。

1942年秋天,经过一番周折,乔冠华终于来到了重庆。周总理得知此事后立即安排时间接待他。

在周总理的住处,乔冠华面对面地与周总理握手,周总理笑着说:“欢迎你来到重庆,乔冠华同志。”

寒暄之后,乔冠华向周总理详细汇报了自己留学的经历和在香港的工作情况,并请求周总理尽快给予他安排工作的机会。他希望能够为党和国家做出自己的贡献。

周总理对他的热情接待和关心,让乔冠华倍感温暖和鼓舞。

考虑到乔冠华长途跋涉来到重庆的辛苦,周总理没有立即给他安排具体的工作。

因此,乔冠华平时只是去听周总理的报告,每次都能从中获得很多启发和收获。这让他对周总理的敬佩更加深了。

乔冠华深刻地认识到,周总理是一位杰出的领袖,他的智慧和才干让他无比钦佩。

随后,经毛主席和周总理商议后,他们一致认为乔冠华在撰写文章、新闻时事以及外交演讲方面都是难得的人才。

因此,周总理直接安排乔冠华在自己的领导下工作,并让他参与《华新日报》的国际新闻编辑工作以及党的各项外事活动。

乔冠华几乎在所有工作中都表现出色。在党内的生活中,他也有了更大的进步和成长,这与周总理对他的提携密不可分。

周总理对乔冠华犹如伯乐对千里马,他们之间的紧密情感是不可割舍的。这种关系让乔冠华倍感荣幸,同时也激励他更加努力,为党和国家贡献自己的力量。

乔冠华的外交之路随着新中国的成立,乔冠华结束了在文化界工作了十几年的时期,转而投身于政治事务。由于他对国际形势的了解和出色的外语能力,他被调派到外交部任职。

在朝鲜战争期间,他还曾远赴朝鲜板门店,参与了朝鲜停战协议的签署。

1954年,乔冠华与周总理一同参加了日内瓦会议,次年又随同总理出席了万隆会议。

在万隆会议上,中国首次向全世界公布了“和平共处五项原则”,表明了独立自主的和平外交立场。

这一时期的经历和成就,使乔冠华在外交领域中逐渐崭露头角,并为他日后的政治生涯奠定了坚实基础。

然而,随后乔冠华的人生进入了一个高光时刻,他被任命为外交部部长助理。

尽管乔冠华只是一个助理,但周总理多次赞叹他的能力:“乔冠华这个部长助理顶得上好几个副部长啊!”

原本周总理有意提拔他为外交部副部长,但这一提议却遭到了许多老干部的反对。

他们认为乔冠华的资历相对较浅,只是一个九级干部,而曾任外交部副部长的张闻天、刘晓、许建国等人都是五级或六级干部。

因此,即使强行提拔乔冠华也无法得到广泛的认可。

面对这种情况,周总理只得将乔冠华安排为部长助理,让他在这个位置上锻炼了整整十年。这段时间里,乔冠华积累了丰富的经验和资历,终于得到了提拔,成为了外交部副部长。

而在大家看来,乔冠华的最著名的事件便是“乔的笑”。

1971年,中国受邀参加第26届联合国大会。

在这个重要的外交场合上,选派合适的代表,并传递中国的声音变得尤为关键。毛主席和周总理都不约而同地将目光投向了乔冠华。

乔冠华在此之前已经参与了联合国安理会会议和朝鲜停战协议谈判会议等外交活动,积累了丰富的经验。

周总理直接任命他为外交团团长,这充分展示了对他能力的信任和肯定。

然而,乔冠华在接到这个重要任务时,内心却充满了不安,担心自己无法胜任。

周总理对此作出回应:“面对未知,感到恐惧是好事,这表明你不会掉以轻心。对联合国了解不多也没关系,要向所有了解联合国的人学习,包括我们的对手。”

这番话让乔冠华重新获得了信心,既激励他坚定向前的信念,也给予他克服困难的依靠。

在万众瞩目的演讲台上,乔冠华以饱满的自信完成了长达45分钟的精彩演讲。这场演讲赢得了持续的掌声,甚至连敌对国家的外交官都不禁拍手称赞。

乔冠华展现出了大国自信的风范,他的演讲给人留下了深刻的印象,为中国赢得了国际间的尊重和赞誉。

总理逝世,举国悲痛1975年,周总理的身体状况变得非常糟糕,由于癌症的缘故,他的体重已经下降到仅剩六十斤,可谓是虚弱到了极点。

然而,尽管如此,只要他还能站起来,周总理就不愿意停下工作。他坚持处理国家事务和接见外宾,即使这对他已经病重的身体来说是一种巨大的负担。

乔冠华心痛地前来探望周总理,看到他如今瘦骨嶙峋、憔悴不堪的模样,内心充满了痛苦。他请求周总理能与自己拍一张照片,以留作纪念。

拍摄结束后,周总理凝视着乔冠华,语重心长地说:“这恐怕是我们最后一次合影了,今后我将不再身在你身边。你要好好努力工作,为党和人民服务。”

乔冠华眼含热泪,默默点头,答应了总理的教诲。他深深感受到了总理对他的期望和鼓励,同时也明白了自己肩负的责任。

他下定决心,要不负总理的期望,全力以赴地为党和人民做出更大的贡献。这一张的相片也成为他坚定前行的动力和回忆。

1976年1月8日,伟大的周总理永远地离开了我们。按照总理生前的遗嘱,他的遗体被送往八宝山革命公墓进行火化仪式。

在这个庄严的场合中,人们以最崇高的敬意和深切的哀思,向周总理表达了他们对他的无尽怀念和感激之情。

然而,在周总理的遗体即将被火化的时刻,乔冠华激动地冲上前去,双手紧紧抓住棺木,眼泪如雨般涌出。

他哽咽地说道:“总理啊,您一生没有儿女,就让我作为您的儿子,送您最后一程吧”

乔冠华的声音充满了悲痛和敬意,这个两鬓斑白的老人的表情和举动也让现场的所有人感动不已。

乔冠华感慨万分,跪倒在周总理的灵前,紧紧抓住棺木边沿,试图保护总理的遗体,不愿意让它被火化。

在场的人们都理解乔冠华的心情,毕竟周总理曾对他给予知遇之恩,关心备至。

然而,火化的时间即将到来,工作人员只能上前安慰乔冠华,并顺势将他拉开。尽管乔冠华不愿离开,但他已经哭得筋疲力尽,再也没有力气反抗,只能松开了手。

第二天,周总理的骨灰被安放在劳动人民文化宫,为期三天的吊唁时间开始了。在这期间,乔冠华坚决推辞了所有的公务,每天都去守护总理的遗体。

根据中央规定,每天只允许一个政治局委员前去守灵,外交部则派轮流一位部级干部。作为中央委员和外交部长,乔冠华本可以不必每天都去守灵。

然而,为了表达对总理的深深敬意,他决定独自一人守护到最后。

乔冠华坚定地站在总理的灵前,毫不动摇。无论外界如何变幻,他始终坚守在那里,默默地思念和怀念着总理的一切。

结语回顾乔冠华的一生,他在年轻时得到了周总理的赏识,获得了施展抱负的舞台。周总理发现了他口才的天赋,并亲自培养他,最终使他成为了外交部长。

在乔冠华的人生旅程中,周总理的帮助还不止于此。他还在乔冠华的感情生活中给予了宝贵的支持。

在多次关键的外交活动中,周总理为乔冠华指明了办事的方向,增强了他的信心,并在关键时刻给予了关键的指点。

周总理成为了乔冠华坚实的后盾,为他提供了重要的支持和引领。

1983年,乔冠华不幸罹患癌症,最终离世。

他的离世是一个巨大的损失,但他的精神和贡献将永远激励着我们,让我们铭记历史,珍惜和传承他留下的宝贵遗产。