曾国藩告诉皇帝,百姓主动给太平军送粮食,一起做买卖。湘军过路,百姓都把东西藏起来,拒绝做生意,也不愿意带路,这事情很难办。

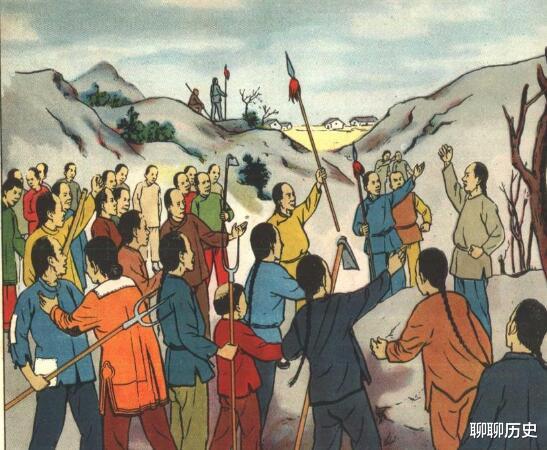

太平军为何能打仗,横扫清军如风卷残云?曾国藩给咸丰皇帝的奏折,以及张德坚的《贼情汇纂》中的记载,告诉了我们答案:得民心者,得天下。

1854年,曾国藩从衡阳北上,率17000湘军出征,开始与太平军战斗。此时,西征军横扫两湖、安徽,如入无人之境。

八旗、绿营不是太平军对手。湘军能打仗,与太平军互有胜负,但民众支持太平军,让曾国藩非常被动,湘军筹集不到粮食、饷银,且纪律糟糕,不好约束。

1854年4月,林绍璋在湘潭惨败,2万太平军溃退,湘军开始反攻。但是,箪食壶浆,以迎王师的现象没有出现,百姓把粮食卖给太平军,而不是湘军。

曾国藩在奏折中告诉咸丰皇帝:“百姓很欢迎太平军,也不怕他们,彼此关系很好,甚至愿意参加贼寇。”

至于湘军,百姓唯恐躲之不及,湘军过路,没有百姓愿意卖粮食,也没人愿意充当向导,帮助朝廷对付太平军。

至于原因,曾国藩则说:“太平军懂得笼络人心。湘军骚扰太多,喜欢劫掠,百姓很不满意。”

史载:“官兵有骚扰之名,贼匪有要结之术;百姓不甚怨贼,不甚惧贼,且有甘心从逆者。官兵过境,无物可供买办,无人可为向导。”

除了掠夺百姓,湘军也不好约束,打仗就是为了发家致富,改善生活。曾国藩在武昌之战,以及田家之战后,给咸丰一道奏折,说出了湘军的情况。

湘军拿下武昌,水师立功最多,入城后大肆劫掠,还私藏战利品。拿着丰厚的财宝,湘军不想继续战斗,都想着回家,不再为朝廷拼命。

接着,湘军攻打田家镇、半壁山,与秦日纲对决。此战,湘军水师依然立下赫赫战功,彭玉麟斩断拦江铁索,断了两岸联系,焚烧并俘获太平军“民船”4千多艘。

湘军还是忙于劫掠,不听主将约束,争先恐后抢夺财宝。彭玉麟担心士兵忙于发家,而影响到战斗力发挥,甚至溜回家,便把船只收缴上来,全部焚烧。

史载:“恐船只太多,争夺贻误,又恐众勇饱则思扬,遂将夺回之船,一并焚之。”

湘军如此,曾国藩、彭玉麟也无奈,因为他们不是朝廷直属武装,无法享受跟八旗、绿营一样的待遇。打仗需要的粮饷,只能自己筹集;湘军如何保证粮饷供给呢?不言而喻,百姓深受其苦。

太平军情况就好很多,懂得如何拉拢人心。

张德坚,湖北巡抚麾下一位官吏,后跟着湖广总督吴文镕东征。张德坚为了对付太平军,便乔装打扮,混入南京,从事探子工作,为清军收集情报。

张德坚得到的情报,清朝官员并不重视,但曾国藩是例外。如此,张德坚转而投靠湘军,在曾国藩的支持下,把收集到的情报汇编,写成《贼情汇纂》,是研究太平天国的重要史料。

《贼情汇纂》中,张德坚说出了太平军所向披靡,以及太平天国不断发展壮大的原因所在,就是他们深得民心。

史载:“挖煤开矿人,沿江纤夫、船户、码头挑脚、轿夫、铁木匠作、艰苦手艺,皆终岁勤劳,未尝温饱,被掳服役,贼必善遇之。”

底层民众,温饱无法解决,还有承受朝廷的剥削。这些人,努力了一辈子,连生活都无法保障。太平军呢?即便是被抓来服役,也善待他们,与清朝形成鲜明对比。

得民心者,得天下,用于太平天国也合适。李秀成自述中说,东王杨秀清辅政的时候,纪律严明,军队秋毫不犯,故而民心安定,国力蒸蒸日上。

杨秀清时代,太平军所向披靡,无坚不摧。杨秀清派石达开西征,夺取江西广大地区,在安庆、江西推行革新,发展生产,奖励耕织,深得百姓拥戴。

石达开取得的成就,连左宗棠都感叹:“恐江西之事不可为,民心去矣。”

1856年,太平天国达到极盛。此时,江南大营、江北大营被摧毁;曾国藩湘军主力溃败,困守南昌,局势岌岌可危;胡林翼军团,大将罗泽南被韦俊打死在武昌,从此不再强攻,而是采取对峙。

局势一片大好,但太平天国没能抓住机会。天京事变爆发,兄弟阋墙,太平天国元气大伤,也让湘军躲过一劫。杨秀清死后,太平军各自为政,又没能拧成一股绳,终究走向败亡。