薛定谔的猫,是一个著名的思想实验,已经流传几十年了。这思想实验如此出名,以至于不少人养的宠物猫,都会被叫作“薛定谔”。

薛定谔当初提出这个思想实验的目的其实很简单,就是为了质疑并讽刺哥本哈根诠释,其核心是不确定性和叠加态。不过让薛定谔没有想到的是,就是这么一个简单的思想实验,在之后的几十年时间里,在一定程度上大大推动了量子力学的发展,尤其是让很多普通吃瓜群众了解了量子力学。

下面一起来了解一下该思想实验的背景,从两大学派的争论开始说起。

量子力学诞生之后,物理学家们观测到了很多匪夷所思的现象,比如说量子纠缠,量子隧穿,量子叠加,不确定性等,所有这些现象都是真实存在的,都是已知的。

但是以上现象背后的本质却是未知的,也就是说,物理学家们并不知道量子纠缠,量子隧穿等现象的本质和底层逻辑。

而在探索这些现象背后本质的过程中,物理学家们产生了分歧和争执,总体来讲可分为两大学派,以爱因斯坦和薛定谔为首的经典物理学派,还有以玻尔,海森堡,玻恩等为首的哥本哈根学派。

两大学派为何会出现分歧呢?背后的“元凶”就是对微观世界的测量或者说观测。

我们都知道,原子由原子核和核外电子构成,但原子的结构完全不像太阳系那样,电子并没有直击固定的规定,电子的运动估计就像一团云雾那样。不过这团云雾并不是我们看到的,我们完全看不到电子呈现云雾状,而是通过实验观测得出的结论。

当我们想要测量任何物体的运动轨迹时,两个量是必不可少的:位置和速度,只有确定了某个物体在某个时刻的位置和速度,才有可能确定其运动轨迹。

但是当物理学家们对微观粒子,比如说电子进行观测时,发现完全不是那回事了,电子的速度和位置根本无法准确测量,因为电子的速度和位置都是随机的,虽然这种随机有一定的规律,但这种规律也只是概率。

也就是说,电子的位置和速度是呈概率分布的,但具体是哪个概率却是随机的,我们不可能推断出电子确定的轨迹信息。

通俗来讲是这样的,物理学家们可以通过很多次测量,最终标注出来电子的轨迹,发现呈现雾状或者云朵状,电子会在云朵的某一个地方随机出现,但物理学家们并不知道具体位置,只有在测量的时候,电子才会“变成一个点”,而不再是云朵状。

不测量时,电子就是无处不在的云朵状,就像波一样。一旦测量了,电子就会随机出现在某个位置,呈现出一个点,也就是我们通常所说的粒子。

为什么会这样呢?物理学家们如何解释这种诡异现象呢?

哥本哈根学派的代表人物玻尔是这样解释的:微观粒子会同时出现在云朵中的所有地方,而当我们对粒子进行测量时,粒子就会随机出现在某一个位置。这其实就是微观粒子的不确定性。

但这种解释很奇怪,让人很难接受,毕竟日常生活经验告诉我们,一个粒子不可能同时出现在两个地方,除非它会分身。

而爱因斯坦对此的解释是:既然电子是粒子,就不可能同时出现在所有位置,不管是测量前还是测量后,电子就在那个位置,也就是说电子的位置一直是确定的。但电子具体会出现在哪里,我们并不清楚。

而另一位物理学家艾佛雷的观点更奇特:电子同时出现在不同的位置,而当我们进行测量时,在我们的宇宙里电子会出现在这里,而在平行宇宙里,电子会出现在那里,结果就是,无数个平行宇宙里测量到的结果综合起来,就是云朵状的电子云形状。这也是平行宇宙概念。

除了以上三种解释之外,还有不少其他解释,这里就不再详述了。

而正是因为上面的争执,才有了接下来薛定谔提出的思想实验,薛定谔到的猫。实验本身其实很简单,简单讲就是,放射性元素的衰变与否,与猫的生死息息相关。如果衰变了,猫就会被毒死。否则,如果放射性元素没有衰变,猫就不会被毒死。

而放射性元素的衰变与否,受到量子力学规律的支配。因此,猫的生死是由量子力学规律决定的,薛定谔的猫这个思想实验,把微观世界的抽象概念直接过渡到了具体的现实世界,把微观世界的不确定性和叠加态与猫的生与死紧密联系在了一起。

具体来讲,按照量子力学的不确定性原理,放射性元素一直处于“衰变与不衰变”的叠加态,那么,那只猫自然也就处在“既死又活”的状态,就好像现实中的猫成为一只“量子猫”一样。但是,我们都知道,猫的状态只可能有两种:活或者死,不可能有第三种状态。

“既死又活”的猫,在我们看来,显然是一个荒谬的结果,而薛定谔当初构建这个思想实验的目的,就是想用荒谬的结果嘲讽玻尔为首的哥本哈根诠释,从而否定不确定性和叠加态。

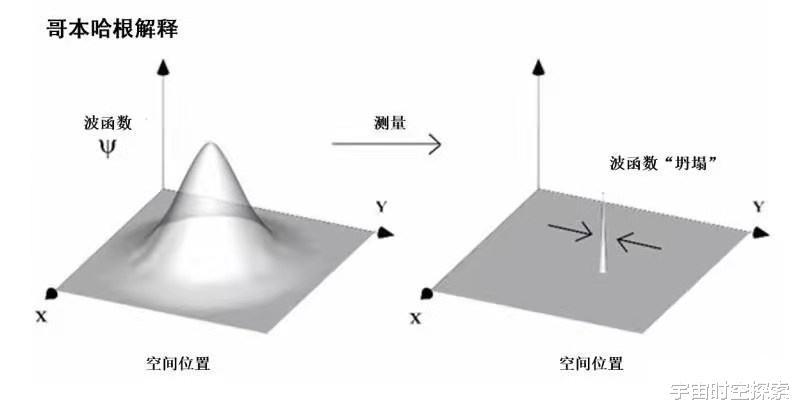

哥本哈根诠释认为,不确定性和叠加态是量子世界的固有属性,而测量后导致微观粒子发生“波函数坍缩”,从无所不在的波动状态坍缩为确定状态。至于为什么会发生“波函数坍缩”,玻尔为首的哥本哈根学派并没有给出答案,他们只是观察到了波函数坍缩这种现象的确存在。

这里,有一个看起来简单但其实相当复杂的概念:测量。

何为“测量”?是指人类眼睛的观察吗?借助仪器进行观察行不行?或者说人类之外的生命进行观察算不算“测量”呢?

如果,测量仅仅指人类眼睛的观察,那么,量子力学是否与人类的自由意识有关系呢?这个问题深入研究下去很可能脱离科学范畴,朝着哲学领域发展。网络上确实也出现了很多“地摊文学”,把测量与人类意识紧紧联系在一起。

实际上,量子力学中“测量导致波函数坍缩”,与人类意识并没有什么关系。

那么,该如何解释薛定谔的猫实验中,微观效应直接体现在宏观上的猫身上呢?如何解释这只“既死又活”的猫呢?

目前主要有两种解释:多世界诠释和退相干诠释。

多世界诠释,其实就是刚才所讲的平行宇宙理论,在我们观测的一瞬间,宇宙发生了分裂,如果我们看到的猫是活的,那么平行宇宙里的猫一定是死的。这意味着,活猫和死猫确实是同时出现的,只不过出现在了两个不同的宇宙里。

多世界诠释极大冲击了人们的世界观,太疯狂了,很难让人接受。

而相对来讲,退相干理论则更容易让人接受。何为“退相干”?简单讲,一个系统在与环境的相互作用中逐渐丢失量子相干性的过程。任何量子系统都不可避免地会与周围环境发生相互作用,从而失去量子效应,比如说量子纠缠,叠加态等。

拿薛定谔的猫这个思想实验来讲,其实根本不用人类进行观测,整个系统所处的环境,早就有某些东西对放射性元素进行“观测”了,因为观测就意味着相互作用。整个系统不可能做到完全隔绝。

即使系统与外部环境完全隔绝,系统本身还有锤子,瓶子,甚至猫,这些东西都会与放射性元素发生作用,让整个系统的量子相干性逐渐丢失。

而哥本哈根诠释的核心其实就是波粒二象性,任何微观粒子都具有波粒二象性。当我们没有观测时,粒子就呈现波的状态,而一旦实施了观测,就会发生“波函数坍缩”,成为确定的粒子状态。

完!

概率个毛线,本来是有轨道的。你测量的时候发生碰撞改变了而已

完了,科学变成主观唯心主义了,你观测就有(确定存在),不观测就没有。科学尽头是玄学,真离谱啊

生死叠加猫说明意识决定外在事物的状态

木有观测,永远无法认知自己的后脑勺,创造假说也不中。

量子力学告诉我们:意识决定外在事物

完全胡扯!薛定谔!