在相声的世界里,于谦是一位熠熠生辉的艺术家,他凭借幽默诙谐的表演风格和精湛的艺术造诣 ,赢得了无数观众的喜爱与尊敬 。

然而 ,舞台背后的他,更是将演戏与“玩儿”的艺术融为一体。他热爱艺术,更懂得如何在艺术中找寻乐趣,这种轻松而认真的态度,不仅让他在相声界独领风骚,更在影视领域展现出了非凡的才华。今天,就让我们一同走进于谦的艺术世界,探寻他如何将生活中的点滴转化为艺术的灵感,如何在舞台上将“玩儿”与艺术完美融合,创造出那些让人捧腹大笑 、又让人深思的艺术佳作。

相声之路:从热爱到专业

1969 年初,于谦在北京出生。父亲是一位教授级的高级工程师,任大港油田 的总地质师,母亲也是一位石油方面的专家。不过他却对于父母职业相关的专业 不太感兴趣 ,而是更加喜欢文艺和戏曲。

彼时正值中国相声的巅峰时期,侯宝林、马三立、刘宝瑞等相声大家,说学逗唱、妙趣横生。那时的他便开始对相声产生了浓厚的兴趣,天天守在收音机旁听相声。“我特别喜欢听相声,每次听到笑料都会跟着笑。”相声对他来说是比钓鱼 、 养鸟更有趣的存在。

当得知北京市曲艺曲剧团开始招生时,他毫不犹豫退学参加了报考。曲艺班的学习 ,是充满挑战的,要通过严格的初试 、复试 、三试 ,再到终试 。这个过程虽然艰难 ,但对于谦来说 ,也是他成长的过程。

这一路走来,父母虽然对他的选择有所担忧,但最终还是给予了坚定的支持和信任。虽然现代教育的观念与传统艺术之间存在一定的冲突,但家人始终相信他能够在这个领域闯出一片天地。

1982 年 10 ⽉ 11 日 ,他顺利入团 ,开始了相声学习之旅。

入团后,于谦开始了紧张而充实的学习生活。他们不仅要学习文化课、专业课 、台词课 、声乐课 、形体课和舞蹈课 ,还要进行晨练和各种基本功的训练。这些基本功也为他日后的演艺事业打下了坚实的基础,也让他更加深入地了解了相声的精髓。

3 年后 ,于谦拜石富宽为师 。对于于谦来说 ,石富宽不仅是他的师父 ,更是他的人生导师,“在相声界,师父和师傅是不一样的。相声中讲究的是师徒如父子, 拜师后就等于是师父家里边多了一个孩子,师父会真正毫无保留地教学。”于谦认 为,师父不仅是传授专业技艺的人,更是人生道路上的引路人。师父的言传身教 让他学会了如何做人、如何对待艺术。“相声是需要天赋的,不是一嘴一嘴教出来 的。它需要的是不断学习和积累,通过跟随师父的耳濡目染,逐渐建立了属于自 己的相声感。”他知道,要想在相声这条路上走得更远,就必须不断学习和提高自己。

如今,于谦已经在这个领域闯出了一片天地。他的相声表演独具风格,深受观众喜爱。“虽然现代社会不会像传统学艺一样,但是一日为师终身为父,学无止境 ,永远要跟着师父学习!”他对相声的热爱和追求从未改变。

影视之路:从配角到主角

1985 年,从相声班毕业,刚准备在相声舞台上大展身手的于谦发现已经没人愿意听相声了。彼时,霹雳舞、disco 成为新的时尚。相声的没落,让于谦开始思考新的出路 ,这时恰巧剧组的一位朋友推荐他去试戏。

回想那些年的影视剧,他是《编辑部的故事》中只出现了一次的警察;他是著名电视剧《小龙人》中的唐朝书生。于谦凭借在相声表演中积累的经验和技巧,成功塑造了各种各样的角色。“相声的表演形式与其他表演形式有所不同,它需要跳进跳出,抓住人物特点 。因此 ,我更容易揣摩到人物特点 ,去演绎他们。”这时的于谦发现随着接的角色越来越大 ,自己的储备开始不够了。为了更好地提升自己,他到北京电影学院进修了 3 年。这段时间系统地学习让他对表演有了更深入地理解 ,他也开始接触更多的剧本和角色。

直到遇到郭德纲 ,于谦决定将重心重新放回相声 。他认为相声是自己的根,也是自己的热爱。在相声舞台上,他与郭德纲的合作堪称经典,为观众带来了无数欢声笑语。

除了相声,如今的于谦在影视行业也取得了不俗的成就。他出演的每个角色都有独特的魅力 。

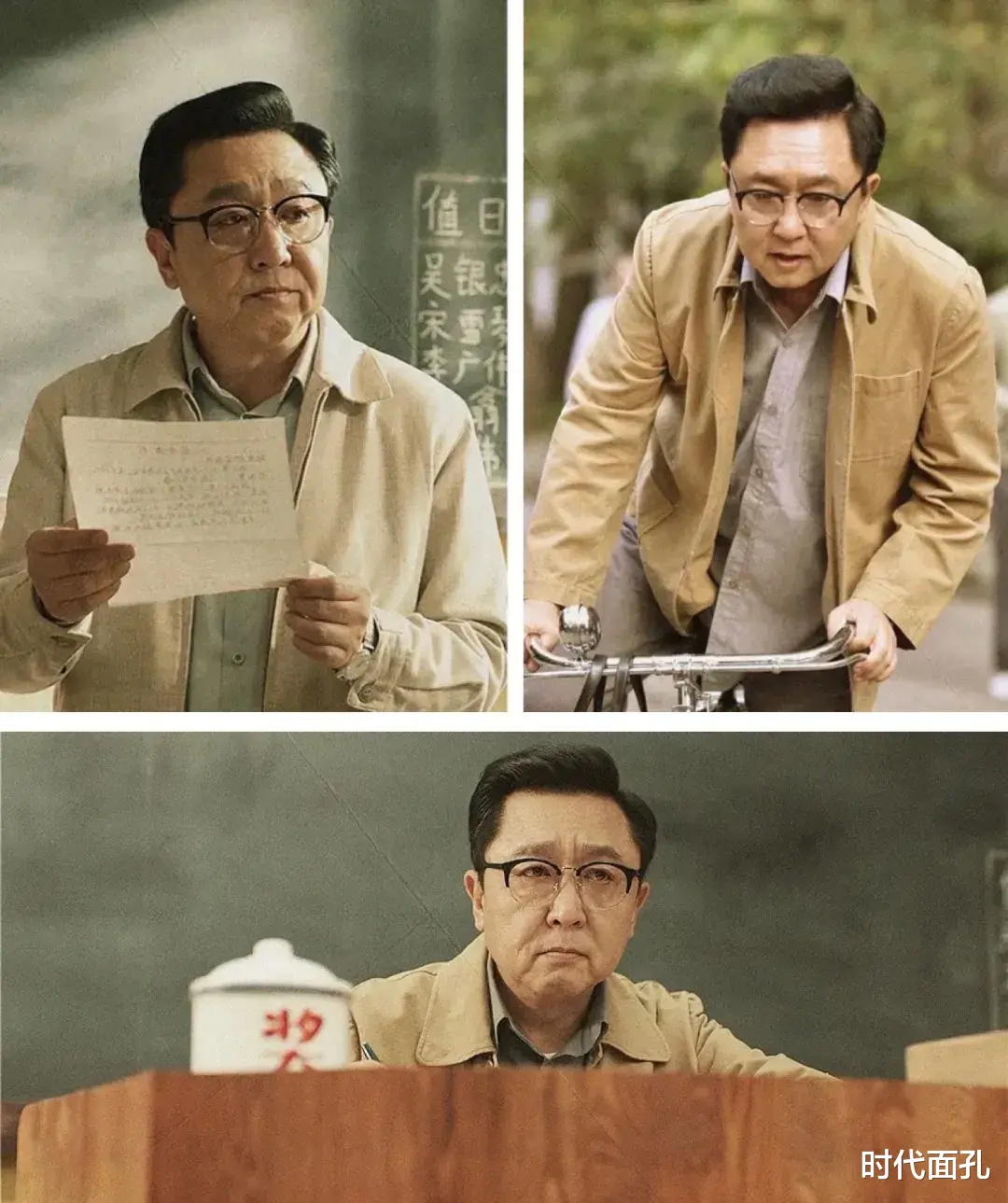

2019 年, 由于谦监制并担任主演的电影《老师·好》上映 ,凭借炸裂口碑获得观众青睐。在当年的澳门国际电影节上,于谦凭借精湛的演技获得了专业及大众评委的高度认可,也让他从吴京等多名演员的包围中一路杀了出来,获得了澳门国际电影节的“金莲花最佳男主角大奖”。这一荣誉不仅是对他演技的肯定,更是对他艺术生涯的褒奖。

《老师·好》这部电影以其真挚的情感和深刻的师生共鸣 ,成为观众心中的佳作。而在这其中,于谦老师的精湛表演更是为这部作品增添了浓厚的艺术魅力。或许正是因为于谦老师身处相声这个师生氛围浓厚的大环境,他对教师这个职业有着特殊的理解和尊重。这种尊重不仅体现在他的表演中,更贯穿了他的艺术生涯。在于谦心中,表演不仅仅是展现角色的外在形象,更是将人的内心情感泽润观众的过程。他用敬业和认真,将角色的灵魂注入每一个细节之中,让观众能够感受到角色的真实与深刻。

谈及自己的艺术生涯,于谦曾表示最感谢三位导师对他的影响。一位是小学班主任 ,在拍摄《老师·好》这部电影时于谦就是从她的身上去寻找苗宛秋这一形象的原型支点;第二位则是相声界的前辈王世臣先生,在相声的道路曾给予他许多指导和鼓励;还有一位就是师父石富宽先生,“从拜师以后,师父在生活的全方位上给了我很大的帮助 ,所谓师徒如父子 ,他也是我最敬重的一位老师。

而今,于谦老师再次带着新作《没有一顿火锅解决不了的事》即将与我们见面。这部电影与《老师·好》的题材不同,但是作为主演的于谦在电影中的表演同样值得期待。“电影中的角色绝大多数都是用麻将牌命名的,情节设计也非常到位,作为一部喜剧悬疑的电影类型也非常吸引人。”

对于电影中的变脸表演,于谦分享道,虽然在相声表演中接触过一些戏曲元素,但要在镜头前展现川剧变脸这样的专业技巧 ,还是需要替身来完成。“替身是一个行当 ,演员要负责的是表演本身 ,而专业的事情应该交给专业的人来做。”

两部电影虽然风格迥异,但都展现了于谦老师对于艺术的热爱和追求。无论是《老师·好》中的语文老师 ,还是《没有一顿火锅解决不了的事》中的九饼,他都能够将角色的内心世界展现得淋漓尽致,让观众为之动容。对于这部电影的首映,于谦非常期待。“我希望大家给予关注,更希望大家看完以后能喜欢这部戏。” 于谦说。

真实自我:拒绝人设枷锁

在每一部影视作品中,不同人物的演绎都有不同的人设,而生活中的于谦并不想去营造人设。“我不是很理解造人设,生活中一个样,工作中打造成另外一个人,我觉得有点累,我也不太理解,”于谦坦言,在大荧幕上,他展示给大家的一直都是最真实的自己 ,他认为只有这样 ,才能活得更加轻松。

在《幸福三重奏》第三季中,于谦向观众展示了生活中更真实的自己。他并不刻意塑造某种形象,而是展现出了真实的喜怒哀乐,与妻子一同找到了最合适的相处之道。有人说,生活中的于谦不主动承担家务劳动,但是他表示:“我们这个行当在家里边待的时间相对较少,平常都是媳妇儿照顾家,我想干事儿,有的时候我都不知道东西搁在哪儿。”

生活中的于谦展示着真实自我 ,在与朋友交往中他也是如此。

他曾经深受老辈的教育影响 ,认为对朋友付出没问题 ,但不能让朋友付出。直到一次与好友的畅聊,朋友的一席话让他有了新的认识。朋友告诉他:“你这样所有人都不愿意欠你人情。要是想交真朋友还是要看事情的处理。”这句话让于谦开始思考朋友的真正含义,他开始敢于向朋友提出自己的需求。他意识到朋友应该是相互的 ,这是他成长的一个重要节点。

如今 ,于谦的朋友对他评价很高,“ 于谦这人没有刺儿” 。他认为这可能与家庭教育的熏陶有关。他说不出带刺儿的话语,如果听到不好的言论,他也是把自己裹得很严实就走了,也不反驳。他认为这个朋友大不了可以不交 。因此,现在他和身边的朋友相处得非常融洽。

当今社会,人设成为一种普遍现象,人们通过塑造某种形象来吸引关注和认可。然而,于谦却坚持展示最真实的自我,拒绝人设的枷锁。他认为这样活得更加轻松 ,也更容易获得真正的友情和幸福。

“玩儿”的艺术:心态与兴趣

于谦特别崇尚一个理念——“玩儿” 。工作中的于谦一直抱着“玩儿”的心态, 生活中的于谦亦是如此。

他认为“玩儿”与财富的多寡并无直接联系 ,关键是个人的心态 。面对“只有富人才能玩 ,穷人只能辛劳奔波。”这样的质疑 ,于谦回应:“‘玩儿’是一种心态,比我有钱的未必比我快乐,我经济拮据之时也能玩儿得自在。”这种态度伴随他从小到大。

刚步入工作岗位时,于谦的月薪仅有 170 元。相声行业不景气时期,他外出拍戏,每月只需上班四天,缺勤一次便扣除 50%的工资。然而外地拍戏的薪酬并不丰厚,最终工资条上只剩下 1.2 元。即便在如此艰难的情况下,于谦仍未丧失“玩 ⼉”的心态 ,在困苦中寻找乐趣 。无论是说相声 、演戏 、唱歌还是饲养动物,他 从心底里享受工作 ,将其视为一种乐趣。

“我一直觉得自己很幸运, 因为爱好就是我的工作 。但并不是每个人都有我这么幸运。”据他回忆,有一次在外地拍戏,他从雨后的地面抓起一把泥,用捡到的石头砌成小山,再种上一些小草,制作出一盆微缩盆景。在剧组的时间有多长, 他就照顾这盆盆景多久 。由此可见 ,工作和生活中其实充满情趣。

于谦对“玩儿”还有一个更深的感触。他认为 ,只有真正热爱一项工作,才能发掘其中的兴趣,进而更好地研究它。勉强为之的事情是不会有成就感的。科学家之所以能成为科学家,也是因为他们对某个领域有浓厚兴趣。所以,爱一行干一行,反过来说就是要干一行爱一行,也是在干一行当中培养兴趣,最终还是以 “玩儿”为主 ,快乐地工作。

于谦的“玩儿”是懂得生活,享受生活。他能从细碎生活中找到乐趣,让自己尽兴的同时 ,也让周围都热闹起来。

在他多年的艺术生涯中 ,于谦逐渐领悟到一个道理 ,那就是“ 只要努力就能 成功”的说法是最具欺骗性的 。尤其在文艺领域 ,是需要天赋的 。他解释说:“为 什么有的人一辈子不努力他都好,为什么有的人努力一辈子都不行?关键就在这 里 。当然 ,如果你有天赋 ,再加上努力 ,那就更好了 。但是 ,如果你没有天赋, 即使再努力也可能无法成功。”

他强调 ,兴趣和天赋是选择职业的重要因素 。如果觉得对某个领域有兴趣, 可以将其作为兴趣来追求;如果觉得有天赋,那么可以考虑将其作为专业来发展。“如果对这行有兴趣 ,那可以当兴趣干 。如果觉得自己对这行有天赋 ,那可以当专业干。”对于相声爱好者,于谦提出这样的建议。他认为,把相声当作爱好可能更好。如果选择了职业道路,可能会面临一些挑战和困难,这需要理性分析。

公益之心 文艺之魂

提起公益活动,于谦老师并不自认为自己是个慈善家,他做的每一件事都源自一颗真诚的心。基于自身的能量,他希望能帮助到更多的人。对他而言,参与公益既是对内心的某种补偿 ,也是自我慰藉 ,形成了一个良性循环。身为新时代文艺工作者 ,于谦认为 ,各行各业的人都应该做好本职工作,这是对社会的最大贡献。他着重指出,唯有踏实做人、踏实做事,才能在自己的领域取得成就 ,并为社会做出积极的贡献。

无论是在相声界还是影视行业 ,于谦都展现出幽默 、坦诚和敬业的一面,他的努力以及对艺术的热爱和执着赢得了观众的喜爱和认可。“我希望能够挑战更多不同类型的角色,尝试更多新的表演方式。同时,我也会继续深入研究相声艺术 ,传承和发扬这门珍贵的传统文化。”