原创作者:余世亮

三朝元老程普

何堪老骨气如虹,不二孙吴一世忠。

尽职三朝心未改,却今依旧誉江东。

——一树红豆《七绝·三国人物之程普(一)》

三国是一个动乱时期,自然是一个英雄辈出的时代,最不缺的就是能征善战将军,故蜀汉有“五虎”、曹魏有“八虎”,江东则有“十二虎”。

所谓的蜀汉五虎、曹魏八虎和江东十二虎并不是历史称谓,只是因为在《三国志》里,陈寿先生将他们列为一传,而罗贯中在《三国演义》首创了“五虎上将”,故而在之后又有了曹魏八虎骑和江东十二虎臣的说法。

在接下去的一段时间里,将重点介绍“江东十二虎臣”,本周就写“江东十二虎”的首虎——程普。

说起程普,在您的脑海会呈现什么样的形象?

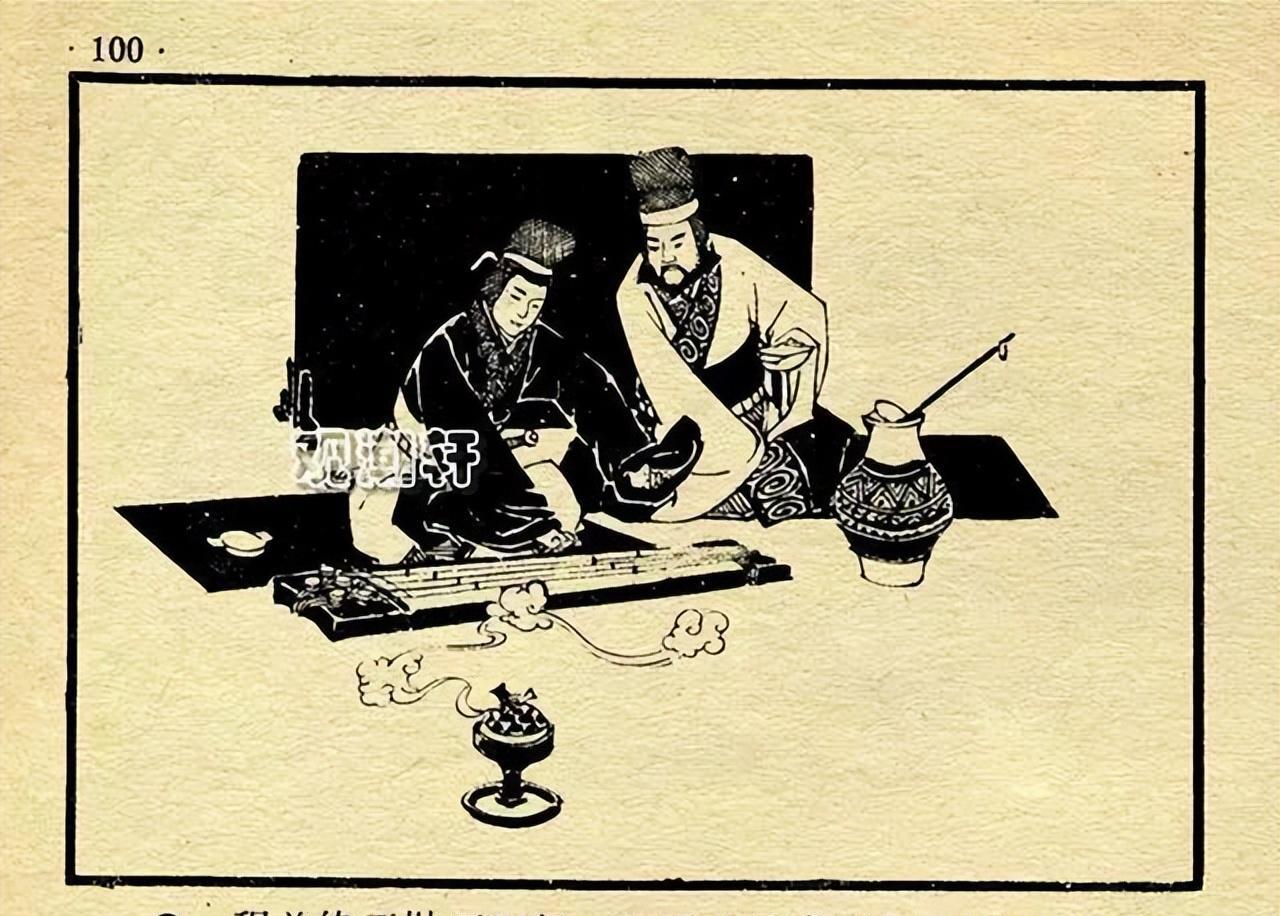

首先,他一定是位武艺出众的将军。罗贯中通过《三国演义》第五回“发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布”和第七回“袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表”虚构了三场战斗,塑造了程普的英雄形象:

程普第一战:孙坚遂领本部人马杀奔汜水关来,董卓派吕布、华雄来守关。华雄出关斩了济北相鲍信的弟弟鲍忠,孙坚引四将来到关前,小胜董卓军,后因粮草跟不上而被华雄打败。华雄领铁骑来到关下,连斩两员大将。关羽提刀出寨,不多时便斩华雄而归。接着程普出场取得胜利。华雄派副将胡轸率领五千兵士出关迎战。程普飞马挺矛,直取胡轸。斗不到几合,程普一矛刺中胡轸咽喉,死尸栽倒在马下。孙坚挥军直杀到关前,城楼之上箭石如雨。孙坚带兵回到梁东屯住营寨,派人向袁绍报捷,顺便向督粮官袁术催运粮草。

程普第二战:蔡瑁引军万余,出襄阳城外,于岘山布阵。孙坚将得胜之兵,长驱大进。蔡瑁出马。坚曰:“此人是刘表后妻之兄也,谁与吾擒之?”程普挺铁脊矛出马,与蔡瑁交战。不到数合,蔡瑁败走。坚驱大军,杀得尸横遍野。蔡瑁逃入襄阳。蒯良言瑁不听良策,以致大败,按军法当斩。刘表以新娶其妹,不肯加刑。

程普第三战:吕公截住三十骑,并皆杀尽,放起连珠号炮。城中黄祖、蒯越、蔡瑁分头引兵杀出,江东诸军大乱。黄盖听得喊声震天,引水军杀来,正迎着黄祖。战不两合,生擒黄祖。程普保着孙策,急待寻路,正遇吕公。程普纵马向前,战不到数合,一矛刺吕公于马下。两军大战,杀到天明,各自收车。

而这个虚构人物“吕公”,正是《三国演义》里袭杀孙坚的凶手,程普杀了吕公,这就成了孙坚后人的“恩公”。

罗贯中刻画的英雄程普,是文学形象,那么历史上的程普到底是怎样的一个人?我用8个字予以概括:劳苦功高、品德高尚。

一、追随孙坚,程普坐上了孙坚军中第一大将军的交椅

据《三国志·程普传》记载,程普字德谋,是右北平郡土垠县(右北平,郡名,治所在今河北丰润东今唐山市丰润区东;土垠,县名,当时是右北平的治所)人。起初担任郡吏,容貌端正,长于计划谋略,善于应对答辩。

程普跟随孙坚出征讨伐,在宛县(治所在今河南南阳宛城区)、邓城(今湖北省襄阳市樊城区西北)征讨黄巾军,在阳人(地名,在今河南汝州市西北)打败董卓,攻夺城市,战于原野,身上留有很多创伤。

上述史料有两个问题需要解读:

(一)程普在哪里担任郡吏?郡守掌治一郡,故有许多佐治人员,除了都尉 、郡丞、长史等由朝廷任命之外,众多的属吏都是由太守自己辟除的,而由太守辟除的属吏,俗称为“郡吏”。基于分曹办事的规则,郡里的办事机构可分为民政(户曹、比曹、时曹、田曹、水曹)、财政(仓曹、金曹)、交通(集曹、漕曹、法曹)、军事(兵曹、尉曹)、治安(贼曹)、司法(决曹、辞曹)、教育(学官)、卫生(医曹)等。各曹均有办公场所或机关。

西汉三辅和东汉河南尹属吏则可任用他郡人。至于初置边郡或境内少数民族地区,其属吏照例用内郡人,以便进行统治。一般来说,太守不能由本地人担任,而郡吏则为本地人担任。也就是说,大概率来说,程普应该是在右北平郡担任属吏。即于程普具体承担工作,从传记中记载,程普“长于计划谋略,善于应对答辩”情形来分析,他既适合从事教育、司法财政等工作,也能适应军事和治安。只不过从后来投奔孙坚角度来推断,他可能偏向于军事和治安。

(二)程普何时加入孙坚队伍?要说清楚这个问题,就需解答两方面问题,一是孙坚何时开始讨伐黄巾军;二是程普在何种机缘下加入孙权的队伍。

朱儁奏请孙坚担任佐军司马,孙坚招募士卒讨伐黄巾军。中平元年(184年),黄巾首领张角在魏郡起事。车骑将军皇甫嵩、中郎将朱儁奉调围剿威胁洛阳的黄巾军波才部。朱儁奏请孙坚担任佐军司马。孙坚把他的家眷都留在九江郡寿春县,在淮、泗一带招募了一些士兵,加上跟随他在下邳县当差的同乡少年,共得精兵一千人。此后,孙坚便率领这一千多士兵,随朱儁剿灭黄巾军。

据《三国志·孙破虏讨逆传》记载,“与朱儁互相配合,奋力进击,所到之处,无人敢与他对抗。汝南郡、颍川郡的贼人,处境困难窘迫,他们奔逃去保守宛城。孙坚单独对付一方面的贼人,首先登上城墙,攻入宛城(宛县治所,在今河南南阳宛城区);众军士像蚁群一样紧随着他,将贼人打得大败。朱儁以文书据实向皇上报告,任命孙坚为别部司马。”

根据上述史料大致可推断,皇甫嵩和朱俊在平定颍川黄巾军时孙坚加入朱俊讨伐黄巾的战斗。颍川郡属于东汉豫州刺史部,而右北平郡属于幽州,相隔较远,而程普又属于郡吏,他是出于什么原因加入孙坚队伍,因缺乏史料无法做出明确答案。另外,当时孙坚正式职务是“县丞”,虽然县丞需要朝廷任命,但是这个职务本质上也是县令或县长的属臣,基地位并不比程普的“君吏”高多少。

也就是说,单纯从“升官发财”角度来分析程普的加入孙坚队伍,还真的说不通,因此程普加入孙坚队伍,大概率来说就是,冲着孙坚的人格魅力来的。这或许就是英雄惜英雄吧!

(三)不离不弃的程普。初平二年(191年)袁术派孙坚征讨荆州,攻打刘表。孙坚在追击黄祖过程中,黄祖部将从竹林间发射暗箭,孙坚中箭身亡。

程普并没有因为孙坚去世而离开,当孙坚的侄儿孙贲,率领孙坚余部将士投奔袁术,程普与朱治、韩当、黄盖等骨干也就留了下来了,成了日后孙策手下的主力战将。

二、不离不弃,程普辅佐孙策为江东基业而竭尽心力

程普跟随孙策的经历,可以平定江东为分界线,可分为两部分:一是孙策配合袁术的淮南之战和庐江之战;二是六年的江东统一战。

(一)淮南之战和庐江之战。孙策,孙坚长子。他将父亲孙坚安葬在曲阿(今江苏丹阳市)。初平四年(193年)守孝结束后,孙策就到寿春找袁术讨回之前其父孙坚的旧部。袁术并没有立即答应孙策的要求,而是让他到丹阳找身为丹阳太守的舅舅吴景募兵,意思是让孙策通过募兵组建自己的队伍。可是孙策到丹阳募兵并不顺利,只招募了数百人。

兴平元年(194年),孙策带着自己招募的数百人,再次投奔袁术。由于当时袁术在淮南地区的统治基础并不巩固,在该地区存在着曹操、陶谦以及地方豪族武装等多股势力相互争夺,袁术出于自身利益将孙坚旧部数千人中的一千多人交还给孙策统领,让孙策为其扫清与其争夺淮南的各方武装。而程普就应该在袁术归还孙坚旧部的一千多人之内,为此就有了程普参与孙策的淮南战役的记载。

1.淮南战役。《三国志·程普传》记载,“孙坚死后,程普又跟随孙策在淮南作战,跟从他进攻庐江。”有关孙策在淮南作战,在《三国志·孙破虏讨逆传》并没有记载,却记载了,“袁术最初同意孙策任九江太守,不久却改变了主意,用了丹杨陈纪。以后,袁术想进攻徐州,向庐江太守陆康索取三万斛稻米。陆康不给,袁术大怒。”“袁术派遣孙策攻击陆康,告诉孙策说:‘先前,我错用了陈纪,常常悔恨我的本意没有实现。现在如果俘获了陆康,庐江郡就真的为您所有了。’”

由此可推测,袁术将孙坚旧部数千人只归还一千多人的目的,就是为了让孙策帮他攻打淮南地区不听从袁术的各方武装力量,而孙策发挥了其军事天才为袁术扫除淮南统治障碍,袁术曾允诺让孙策担任九江太守。可是小心眼的袁术却没有兑现自己的承诺而是让陈纪担任。

2.庐江战役。为了让孙策去攻打庐江的陆康,袁术又允诺孙策,只要能攻下庐江城,庐江太守就是你的了。为此孙策带着程普等战将又开始了一年多时间的庐江战役。

陆康认为袁术是叛逆,闭门不与之来往,而且整修战备准备迎敌。孙策将庐江城池层层包围。陆康率军队固守,手下士兵之前有休假外出的,闻讯皆返庐江,乘夜爬城墙回来帮助守卫。陆康一直坚守了一年多时间,城池才陷落。之后月余,他就病逝,时年70岁。陆康宗族百余人,逢此战乱及饥荒,死了近一半。可是,袁术却任用他的老部下刘勋当了庐江太守,这让孙策对袁术更为失望。

(二)江东统一战。作为孙吴集团里的骨干战将程普来说,在孙策时代,程普几乎参加了孙策平定江东的所有战役:

第一,参加兴平二年(195年)打败刘繇、攻占丹阳的数次战役。夺取庐江后,又和孙策一道回军东渡长江。孙策到达横江渡、当利口,打败了扬州刺史刘繇的部将张英、于麋等人,又转战攻下了秣陵、湖孰、句容、曲阿等县。

在每场战役中,程普都立了功,孙策给他增兵两千人,战马五十匹。

第二,参加建安元年(196年)攻占会稽的数次两场战役。程普进军攻占乌程、石木、波门、陵传(石木、波门、陵传等三地均为今浙江德清县境内)、余杭等县,程普立功最多。

孙策进入会稽,任命程普担任吴郡都尉,治所设在钱唐。

第三,参加建安二年(197年)、建安三年的丹阳群贼击破战和丹阳七县平定战。孙策先是任命程普为丹阳都尉屯驻在石城,石城应该也是被孙策当成了在丹阳郡的暂时的治所。之后,才开始了正式平定丹阳郡的战争。

孙策的行军路线从石城一路向南,先是到了宣城(今安徽省宣城市),经过泾县、安吴县,到达陵阳,也就是今天安徽省池州市的青阳县。从这里再往南走,在当时来看应该就已经是人迹罕至的地带,所以在这里孙策平定丹阳的军队转而向北,北上到达了春谷县,并在这里平定了“春谷诸贼”。春谷县就在今天的安徽省芜湖市境内。然后孙策就率领军队返回了石城大本营,算是基本上肃清了丹阳郡的山贼。

孙策曾进攻山贼祖郎,被祖郎团团围困,程普与一骑兵共同掩护,捍卫孙策,驱动战马,大声呼喊,用长矛刺杀贼人,贼人散开,孙策乘机跟随程普杀出重围。

上述战役,在《三国志·宗室传(孙辅)》也有明确的记载,“孙辅字国仪,孙贲的弟弟,曾以扬武校尉辅佐孙策平定吴、会稽、丹杨三郡。孙策征丹杨郡所属七县,派遣孙辅在西边驻守历阳阻击袁术,还负责招引余下的民众,聚合掉队溃散的士卒。又随同孙策攻打陵阳,活捉了祖郎等人。”

后来,程普被任命为荡寇中郎将,兼领零陵郡太守。

第四,参加建安四年庐江袭击战、沙羡之战。建安四年(199年),袁术死后,袁术的部下杨弘、张勋欲投奔孙策,不料却被庐江太守刘勋截击,全体被俘。而袁术的堂弟袁胤、女婿黄猗等人,也慑于曹操的威力,不敢守卫寿春,抬着袁术的棺木,带领袁术的家小和部曲男女,到皖城投奔刘勋。孙策以谦恭的言辞和丰厚的礼物劝说刘勋攻取上缭,在刘勋成行后。孙策率军绕袭刘勋的大本营皖城,一举攻破。又在随后打败了救援刘勋的黄射(黄祖之子)。

十二月八日,孙策进至黄祖屯兵的沙羡(今湖北省嘉鱼县)。刘表派侄儿刘虎和南阳人韩晞带领长矛队五千人赶来支援黄祖。十一日,孙策率领周瑜、吕范、程普、孙权、韩当、黄盖等同时进攻黄祖军,最后黄祖只身逃走,其妻妾子女共七人被孙策抓获,刘虎、韩晞并两万余部重被杀,跳水溺死者达一万余人,孙策缴获船只六千余艘,财物堆积如山。

第五,在沙羡进攻黄祖,程普再回军镇守石城。

总之,程普几乎参加孙策组织的所有平定江东之战,为孙吴集团攻占江东作出不朽的功绩。

三、忍辱负重,程普辅佐孙权鼎立一方而鞠躬尽瘁

(一)程普与张昭等人共同辅佐孙权。建安五年四月四日(200年5月5日),孙策在丹徒山中打猎,遭受被孙策所杀的吴郡太守许贡的门客袭击身亡,年仅二十六岁。这个消息对于东吴第一个目标将军与大臣来说都是晴天霹雳,但是程普并没有消沉,他继续辅佐孙氏家族的第三代领导人孙权。

《三国志·程普传》记载,“策薨,与张昭等共辅孙权,遂周旋三郡,平讨不服。”意思是说,建安五年(200年)孙策去世,程普与张昭等人共同辅佐孙权,于是转战于会稽、丹杨、吴等三郡,平定讨伐不归顺的地方势力,稳定了孙权的统治基础。

基于上述史料可得出,在孙策去世之后,程普与张昭等人系孙权辅佐大臣,程普是江东政权里的核心成员。然而,之后发生了周瑜“将兵赴丧”事件,至此就留在吴县不走了。据《三国志·周瑜传》记载,“五年,策薨,权统事。瑜将兵赴丧,遂留吴,以中护军与长史张昭共掌众事。”

建安五年,孙策去世,孙权统领大事。周瑜带兵来奔丧,就留在吴县,以中护军身份和长史张昭共同掌管诸事。与此同时,带兵外出平叛的程普逐渐被边缘外。从此为周瑜占据了江东的权力中心,尽显风流。可是作为孙坚时期元老级人物,将个人荣誉看得很淡,他仍然尽己之力继续辅佐孙权。这也是我在本章节用了一个“忍辱负重”成语的本意。

在孙权时期,程普参加的重大战役共三场:

第一,在会稽、丹杨、吴三郡,平定讨伐不归顺的地方势力,及时巩固孙权的统治地位。

第二,程普又随从孙权出征江夏,回军到豫章后,分领一支军队攻打乐安。平定了乐安,便代替太史慈防守海昏,坚守荆州前线,守好江东的西大门。

第三,程普与周瑜一起担任正副统帅,在乌林打败了曹操的军队,又进攻南郡,赶走了曹仁。这就是历史上著名的赤壁之战和江陵之战。由于这两场战争,大家都比较熟悉,就不展开。

赤壁之战后,程普被拜为裨将军,兼任江夏太守,治所设在沙羡,食取四县的赋税。

周瑜死后,他代任南郡太守。孙权分荆州给刘备后,程普又再次担任江夏太守,被提升为荡寇将军,直至死去。

(二)程普死亡原因。据《程氏宗谱》和瑞昌地方志里所记载:程普于建安二十年(215年)的冬季病逝,死后葬于桂林岗。程普墓位于桂林街道立新桥东南方向200米处的河床草坪。

然而裴注《吴书》记载:“普杀叛者数百人,皆使投火,即日病疠,百余日卒。”程普曾杀害背叛者数百人,投尸于火中,程普即日得病甚重,百余日后病卒。有人认为,对待叛变者即便当杀,也不能用焚尸的残忍的方式。《吴书》如此记载程普的死因,就是为了说明因果报应,程普死于报应。

在此有必须为程普说句公道话,当时程普担任江夏太守,而江夏又处于曹操与孙权势力对峙的前线。这些叛变者应该是准备投降曹魏方面的。曹魏方面在孙权控制地区开展“策反”活动。程普对于叛变的部下不得不残忍对待。撇开所谓的因果报应之说,程普年老体虚,因病而亡,就是如此简单。

孙权称帝,追念程普的功劳,封他的儿子程咨做亭侯。据《三国志·周瑜传》记载,后来又发布命令说:“已故将军周瑜、程普,他们所有的田客,都不要征派赋税徭役。”

四、饮醇自醉,程普勇于自我批评人心自有公论

(一)程普与周瑜之间确实存在矛盾。裴注《江表传》称:“普颇以年长,数陵侮瑜。瑜折节容下,终不与校。普后自敬服而亲重之,乃告人曰:‘与周公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉。’时人以其谦让服人如此。”

意思是说,程普颇以己年长之故,数次侮辱周瑜。周瑜折节容下,始终不与程普计较。程普后来敬服周瑜而愈加亲重,更向人说:“与你周公瑾(周瑜的字)相交,就好像喝着美酒,不知不觉就醉了。”当时人们都认为周瑜的谦让服人达到了如此境界。

有关程普与周瑜矛盾还有一则史料,即《三国志·吕蒙传》的相关记载:

孙权准备任命征虏将军孙皎和吕蒙为左、右两路军队的最高统帅,吕蒙说:“如果您认为征虏将军有才能,就应任用他为统帅;若认为我有才能,就应任用我。以前,周瑜和程普为左、右部督,率兵攻打江陵,虽然事情由周瑜作决定,然而程普伏恃自己是老将,而且二人都是统帅,于是双方不和睦,几乎败坏国家大事,这正是现在要引以为戒的。”孙权醒悟,向吕蒙道谢说:“以你为统帅,可以任命孙皎做你的后援。”

(二)程普与周瑜之争并非个人矛盾。《三国志·周瑜传》记载,“权遂遣瑜及程普等与备并力逆曹公,遇于赤壁。”“瑜与程普又进南郡,与仁相对,各隔大江。”也就是说,孙权就派周瑜和程普等人同刘备并力迎击曹公,两军在赤壁相遇。周瑜和程普又进军南郡,和曹仁隔着大江对峙。

《三国志·程普传》记载,“与周瑜为左右督,破曹公于乌林,又进攻南郡,走曹仁。”意思是说,程普与周瑜一起担任正副统帅,在乌林打败了曹操的军队,又进攻南郡,赶走了曹仁。

以上《周瑜传》《程普传》记载可知,孙权在赤壁之战对于程普和周瑜的正副统帅任命是有问题的,因为程普年龄大、资格老、威望高,而与之相对的周瑜虽然年轻有为,但能以服众,为此在具体战役的指挥、调度、战术等问题,程普与周瑜发生矛盾在所难免。其实,程普与周瑜的矛盾,谁是谁非很难说得清楚,只不过周瑜指挥的赤壁之战和江陵之战,最后都取得了胜利。

在赢者通吃的法则下,程普与周瑜的矛盾就有了程普摆老资格而不服从周瑜指挥的说法占了主流,上述《江表传》记载就体现这种情形,程普自然要吃哑巴亏的:程普见周瑜年纪轻轻,地位却处于自己之上,内心不服,所以常常倚老卖老,给周瑜看脸色,借以抬高自己身价。 周瑜是个宽宏大量的人,不愿和程普闹矛盾,所以处处克制,事事谦让,始终不与程普计较,更不与他发生冲突。

(三)如饮醇醪的程普。裴注《江表传》记载:“普颇以年长,数陵侮瑜。瑜折节容下,终不与校。普后自敬服而亲重之,乃告人曰:‘与周公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉。’时人以其谦让服人如此。”

我们在阅读上述史料时,不仅要看到周瑜的谦让精神,同时也要看到程普对周瑜的评价,即“与周公瑾交,若饮醇醪,不觉自醉。”

常言道,看一个人,不仅要听他对自己的评价,更要听其对他人的评价。程普称赞周瑜为“美酒”,程普这杯“老酒”的品质一定不差。也就是说,我们从程普对周瑜的评价中,体现了程普高尚的品德。

在《三国志·程普传》中,陈寿认为,“程普是吴国最早的一批将领中,年龄最大,当时人都称呼他为程公。他生性爱好施舍,喜交士大夫。”

透过时光,在今天我们仍然能看到忍辱负重的江东三代元老程普,他为了孙吴集团的内部团结,甘愿放下老脸,从自我批评做起,程普如此大度值得大家学习!

易中天先生在《品三国》中说过,事实上任何历史事件和历史人物,都有三种形象。一种是历史的本来面目,我们称之为“历史形象”,这是历史学家主张的样子,比方说《三国志》的记载。第二种是文艺作品包括小说和戏剧中的面目,我们称之为“文学形象”,这是文学艺术家主张的样子,比如《三国演义》和各种“三国戏”。还有一种,是老百姓主张的样子,是一般民众心中的面目,我们称之为“民间形象”,比方说民间信仰中历史人物的形象,以及我们每个人心目中历史人物的形象。①

也就是说,《三国演义》里的程普形象是文学形象,这一形象影响甚广,但是如果你要进一步了解程普这个人物,历史学家记录的形象相对来说比较靠谱,但你就得去读相对无趣的历史著作——陈寿的《三国志》。

本文根据《三国志》提供的史料,用了四个章节讲述了程普“劳苦功高、品德高尚”的历史形象,最后,我又以一树红豆称赞程普的七绝诗结束本文:

一场大戏演人生,不独东吴有老程。

若问仲谋谁可倚,三朝元老未虚名。

(二〇二二年十一月二十日星期日写于丽水)

注:

①易中天著《品三国(上)》,上海:上海文艺出版社.2006.7(2009.2重印),第4-5页

②除程普和“饮醇自醉”图片及丹阳郡地图来自网络,其余图片均由摄影师余媛提供,不胜感激!