东汉,自公元25年,汉光武帝刘秀恢复汉室,至公元220年,汉献帝刘协禅位曹丕,传8世14帝,享国195年。14位皇帝,除汉献帝死后被葬在河南省修武县,其余都葬在了汉魏洛阳故城附近,分列为南北两个陵区(邙山陵区、洛南陵区)。其中,汉光武帝、汉(前)少帝、汉安帝、汉顺帝、汉冲帝、汉灵帝、汉(后)少帝在邙山陵区;汉明帝、汉章帝、汉和帝、汉殇帝、汉质帝、汉桓帝在洛南陵区。

一、汉光武帝·原陵

汉光武帝刘秀(前5年—57年),汉高祖刘邦九世孙,南阳蔡阳人。新朝末年,绿林、赤眉揭竿而起,刘秀在宛城起兵响应,“昆阳之战”时指挥救援部队大败王莽军,新朝最终灭亡。不久,刘秀的哥哥刘縯因功高盖主被处死,更始帝派刘秀前往河北抢夺地盘(本欲借刀杀人)。公元25年,刘秀收编了铜马义军,实力暴涨,与更始帝彻底决裂,称帝于鄗,恢复汉室,定都洛阳,为区别刘邦建立的汉朝,史称东汉。

建立东汉以后,刘秀又用了10年时间统一全国。公元57年,刘秀病逝,享年63岁,在位33年,谥号光武,庙号世祖,葬原陵。目前,世人熟知的原陵在河南省洛阳市孟津区白鹤镇铁谢村黄河边的滩涂之上。至于为何选这么一处风水不佳的地点,传说刘秀的太子刘庄(后来的汉明帝)一辈子犟嘴,不听老爹的话。刘秀让往东,他偏要往西;刘秀让上山,他非要下河。刘秀临死前,对刘庄说“我死后,把我埋在黄河边”,想着儿子肯定又要作对,把自己葬到北邙山的高处,怎料刘庄幡然醒悟,不再犟嘴,真的要按旨意把老爹埋在黄河边。刘秀一听,瞬间无语,两腿一蹬,驾鹤西去。

这个传说虽然流传很广,但也只能听一听,不能当真!稍有历史常识就会知道根本不靠谱。历史上的刘庄其实非常孝顺,如果是个叛逆青年,根本没机会当上太子。另外,刘秀生前已选好自己的陵寝位置,早在公元50年,刘秀就对身后事有了安排,他对修陵官员说“所制地不过二三顷,无为山陵,陂池才令流水而已”,说明此时原陵已开始规划建设。东汉帝陵不同于西汉帝陵,比较简朴,7年时间足够建成。退一步说,就算刘庄想做这个“不肖子孙”,执意要把父亲埋在黄河边,一众的皇亲国戚、文臣武将也是不可能同意的,史料从来没有这方面的争议记载。

铁谢村的“刘秀坟”不像是一座帝陵。它的选址非常诡异,在黄河滩上,地宫防水困难,黄河水患也可能冲毁整座陵园。另外,铁谢村距离其他东汉帝陵太远,不符合汉代昭穆制度。有人推测:铁谢村的“刘秀坟”是北魏孝文帝太和十八年(494年)行幸河阴所建造的祭坛(方泽坛)。真正的原陵,应是孟津区送庄镇三十里铺村的大汉冢。

《古今注》《帝王世纪》记载:光武帝原陵“在临平亭之南,西望平阴,东南去洛阳十五里,山方三百二十三步”。大汉冢封土直径156米,北距东汉洛阳城6.2公里,为一座特大型长斜坡墓道“甲”字形明券砖石墓,是邙山最大的东汉墓葬。这份殊荣,非刘秀莫属!但学者王咸秋坚持认为:原陵应是孟津区平乐镇的朱仓大冢(M722),这里曾出土过“原陵监丞”封泥。谁对谁错,目前没有定论。有一点可以确定——铁谢村的“刘秀坟”,不是真的原陵!

二、汉明帝刘庄·显节陵

汉明帝刘庄(28年—75年),汉光武帝第四子,母亲是光烈皇后阴丽华。公元57年,汉光武帝崩逝,刘庄继位,最大的三项功绩:一是任命王景治理黄河颇有成效,二是遣使班超开拓西域,三是恢弘文化教育,引入佛教。公元75年,刘庄病逝,享年48岁,在位18年,谥号孝明皇帝,庙号显宗,葬显节陵,位于偃师市寇店镇李家村西南。史料记载:显节陵的地宫用虚文画着日、月、鸟、龟、龙、虎、连壁、偃月等,非常壮观,只可惜,东汉末年被董卓派人盗掘。

三、汉章帝刘炟·敬陵

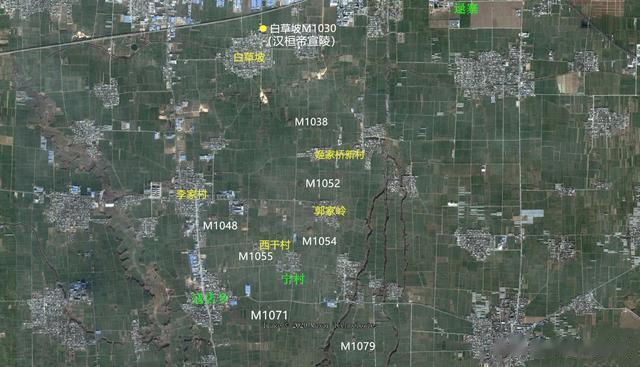

汉章帝刘炟(56年—88年),汉明帝第五子,公元75年,汉明帝病逝,刘炟继位。在位期间,励精图治,废明帝苛政,实行与民休息,将东汉国力推向鼎盛,创造了“明章之治”的辉煌成就。公元88年,刘炟因病去世,享年33岁,在位13年,谥号孝章皇帝,庙号肃宗,葬敬陵,位于偃师市寇店镇郭家岭村西南。

四、汉和帝刘肇·慎陵

汉和帝刘肇(79年—106年),汉章帝第四子。公元88年,汉章帝去世,刘肇继位,因年幼由窦太后临朝称制,自此外戚开始专权,期间窦太后派哥哥窦宪攻灭北匈奴。公元92年,刘肇诛杀了窦氏集团后亲政。值得一提的是,刘肇在位期间,班超击败贵霜,西域五十余国再次臣服,又派甘英出使罗马帝国,至地中海东岸而返。但汉和帝过于信任宦官,为后期宦官乱政埋下了定时炸弹。公元106年,刘肇病逝,享年27岁,在位18年,谥号孝和皇帝,庙号穆宗,葬慎陵,具体位置有所争议,一种说法是在偃师市庞村镇阎楼村一带,也有说是在白草坡、郭家岭一带。

五、汉殇帝刘隆·康陵

汉殇帝刘隆(105年—106年),汉和帝少子,汉和帝去世后,出生100多天的刘隆继位,由邓太后临朝听政。公元106年,刘隆一命呜呼,年仅2岁,在位8个月,谥号殇,葬康陵,位于偃师市寇店镇白草坡村一带。汉殇帝是中国历史上,即位年龄最小、寿命最短的皇帝。

六、汉安帝刘祜·恭陵

汉安帝刘祜(94年—125年),汉章帝之孙,清河孝王刘庆之子。公元106年,汉殇帝去世,邓太后迎立刘祜为帝。邓太后死后,刘祜开始亲政,期间没有太大作为。公元125年,刘祜在南巡途中得病暴毙,享年32岁,在位19年,谥号孝安皇帝,葬恭陵,位于洛阳市孟津区的二汉冢(M561),也有人说恭陵对应的是大汉冢(M66)。

七、汉(前)少帝(北乡侯)刘懿

刘懿(?—125年),汉章帝之孙,济北惠王刘寿之子,汉安帝堂弟。公元125年,汉安帝暴毙,阎太后趁机把持国政,迎立刘懿为帝。同年十月,刘懿因病去世,去帝号,降为北乡侯,以诸侯王礼葬在洛阳,可能是孟津区的三汉冢。

八、汉顺帝刘保·宪陵

汉顺帝刘保(115年—144年),汉安帝长子,公元125年,少帝刘懿病死,刘保的乳母宋娥联合宦官诛灭阎太后势力,迎回刘保为帝。刘保在位期间,勤勉国政,整顿吏治,抑制宦官,收复西域。但又重用皇后梁妠家族,为梁氏外戚专权埋下了伏笔。公元144年,刘保病逝,享年31岁,在位18年,谥号孝顺皇帝,庙号敬宗,葬宪陵,可能是孟津区的二汉冢或朱仓大冢。

九、汉冲帝刘炳·怀陵

汉冲帝刘炳(143年—145年),汉顺帝之子,继位时年仅2岁,在位1年便去世,谥号孝冲皇帝,葬怀陵,在汉顺帝宪陵陵园内,可能是孟津区的三汉冢或朱仓升子冢(M707)。

十、汉质帝刘缵·静陵

汉质帝刘缵(138年—146年),汉章帝玄孙,渤海孝王刘鸿之子。公元145年,汉冲帝病死,大将军梁冀拥立刘缵继位。公元146年,刘缵不满梁冀专权,称呼梁冀“跋扈将军”,被下毒害死,年仅9岁,在位1年,谥号孝质皇帝,葬静陵,位于偃师市高龙乡逯寨村西南。

十一、汉桓帝刘志·宣陵

汉桓帝刘志(132年—168年),汉章帝曾孙,蠡吾侯刘翼之子。公元146年,汉质帝去世,梁氏外戚拥立刘志为帝,由太后梁妠听政。公元159年,刘志先发制人,召集中常侍单超、徐璜、具瑗、左悺等人在厕所歃血为盟,一起发力以谋反之罪逼大将军梁冀自尽,虽说做出了些成绩,刘志又兴起党锢之祸,得罪士大夫。公元168年,刘志病逝,享年36岁,在位23年,庙号威宗,葬宣陵,位于偃师市白草坡东汉陵园遗址。

十二、汉灵帝刘宏·文陵

刘宏(157年—189年),汉章帝玄孙,解渎亭侯刘苌之子。公元168年,汉桓帝病死,因无子嗣,太后窦妙迎立刘宏为帝。不久,窦太后父亲窦武谋诛宦官失败被杀,刘宏亲政。在位前期,想有所作为,抑制宦官势力,平定地方叛乱。之后自认为天下太平,便贪图享乐,不问政事。公元184年,黄巾起义爆发,朝廷将募兵权力下放导致地方自立。公元189年,在局势一片混乱中,刘宏病逝,享年33岁,在位22年,谥号孝灵皇帝,葬文陵,位于孟津区的刘家井大冢。

十三、汉(后)少帝刘辩

刘辩(173年—190年),汉灵帝嫡长子。公元189年,刘辩继位,大将军何进准备诛杀宦官蹇硕,召令并州牧董卓勤王。事不密遭十常侍反杀。董卓入京后,杀尽宦官,废刘辩为弘农王,拥立陈留王刘协为帝。公元190年,董卓鸠杀刘辩,尸体埋在中常侍赵忠的墓穴,位于孟津区送庄乡后沟村西南,当地人称“玉冢”。

十四、汉献帝刘协·禅陵

汉献帝刘协(181年—234年),汉灵帝次子,汉(后)少帝异母弟。公元189年,董卓废汉(后)少帝,改立刘协为帝。董卓死后,刘协颠沛流离,最终被曹操控制“挟天子以令诸侯”。公元220年,曹操去世,其子曹丕逼迫刘协禅位,汉朝灭亡,刘协被废为山阳公。公元234年,刘协病逝,享年54岁,谥孝献皇帝,以天子礼葬于禅陵,位于河南省焦作市修武县七贤镇古汉村。

至此,传世405年历经29帝的大汉王朝彻底终结!早在十常侍之乱期间,董卓就派人将两汉帝陵全部盗挖,洛阳的东汉帝陵本就结构简单、埋藏又浅,无一幸免。