大概是1937年的样子,大李先生拿来一堆信件,在杨苡面前将它们撕碎,随后撒在无人行进的马路上,懵懂的杨苡并未多想,照常与大李先生散着步,直到走到家门口才分开,再见时已物是人非。

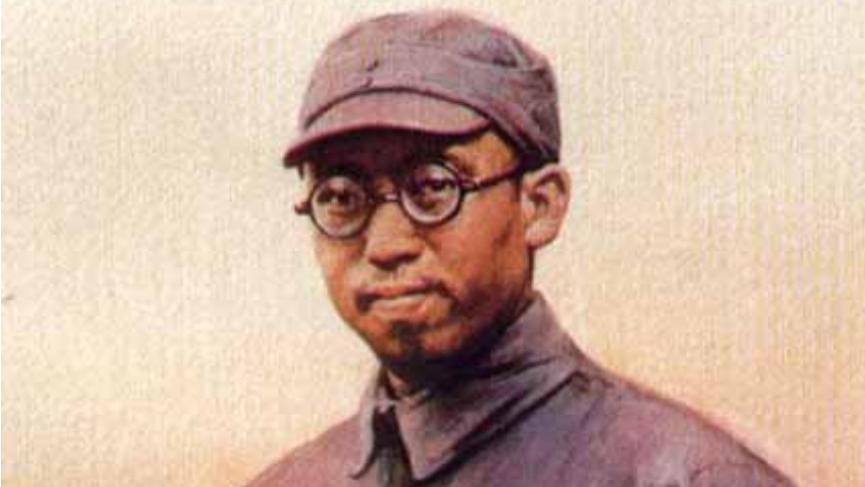

杨苡先生

01杨苡,出生于1919年,五四运动时期,逝于2023年1月27日,这个跨越世纪的老人,百度给她的词条是:

著名文学家、翻译家,《呼啸山庄》是她最出名的作品代表。

她出生于封建大家庭,家族规矩极多。

由于母亲是父亲的姨太太,又因她是最小的孩子,因此受了不少白眼,好在她生性好玩,倒也不记这些狼狈。

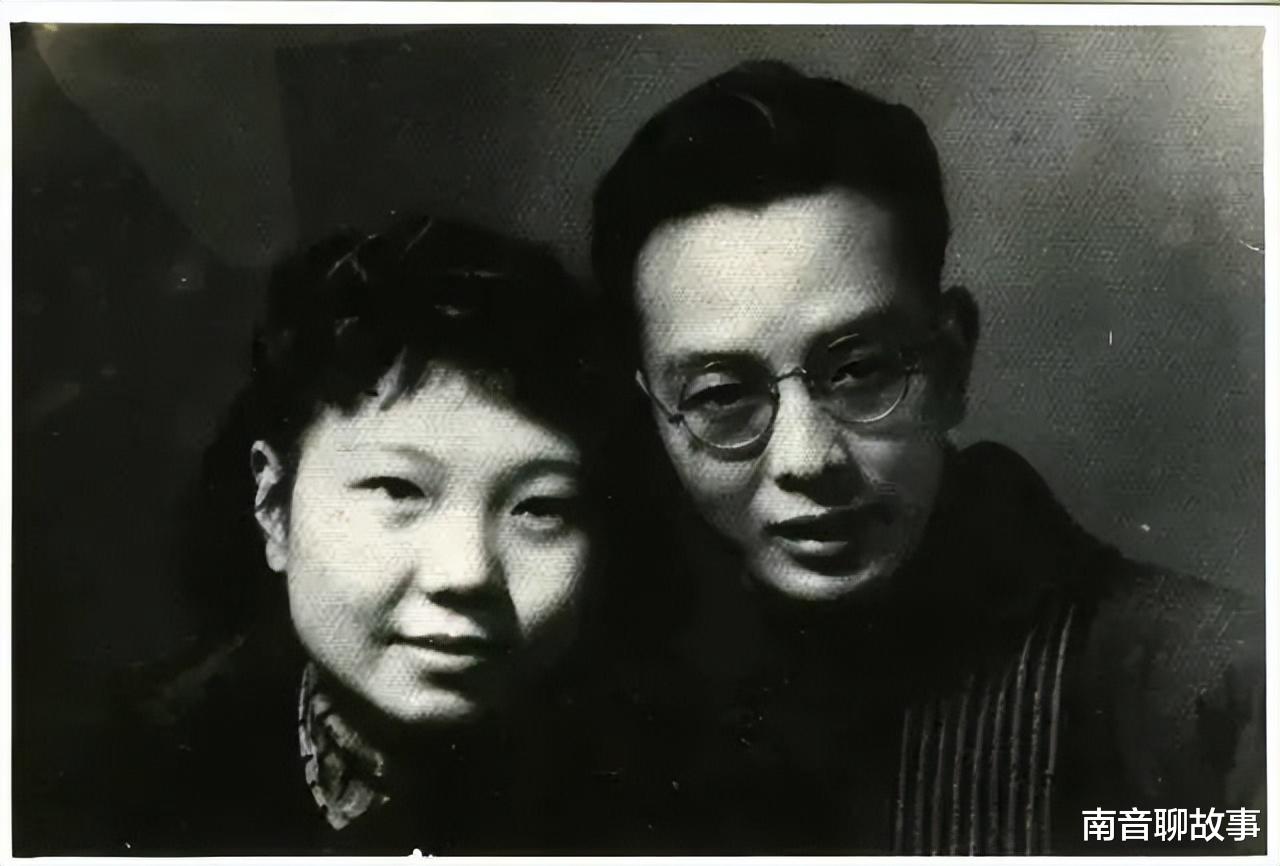

大李先生,是巴金的亲哥哥李尧林,在家排行老三,与巴金关系最后,巴金的作品在业内已有响亮的名声时,他都不曾让弟弟操心过家里的事,只说他的手是用来写作的,其他的统统交给他便好。

在杨苡的中学时期,17岁的她,非常迷恋巴金,巴金的所有作品,她看了个遍,且十分自然地将自己,与《家》里的觉慧对号入座,和觉慧一样,她也非常想逃离这个让人胸闷的家。

杨苡爱写信,而且一动笔,就停不下来,据说曾有一次,她给巴金写信,一口气写了17页,想必巴金先生是既欣喜又无奈吧。

在看完巴金的书以后,杨苡便心血来潮,要给巴金写信,但那时的巴金先生已很有名气,她本不奢望被回信,只是想借书信来了表衷肠。

可没想到巴金回信了,杨苡激动极了,跑到母亲面前炫耀,母亲却说:“大作家能给你回信?新鲜”。

杨苡的母亲是养家的姨太太,家里的大姨太,这个头衔,是母亲“不平等的起源”,更是她一辈子想要摆脱,却又越陷越深的禁锢。

当初因为杨苡的外公,要供舅舅读书,便把母亲卖给了杨家做妾,也因此,母亲恨了外公一辈子,到老人去世,两人都不曾见过面。

幸运的是,杨苡的母亲徐燕若,是个能生养的,15岁进杨家,就给生了个大男孩,杨家总算是有了后了,所以母亲也因此而得宠了,但基于身份原因,她生下来的儿子,得过继给正室抚养,她对此只能接受。

因为在封建年代,封建思想的规矩占据首位,容不得谁打破。

除了这一点,杨苡的母亲算是封建时代姨太太里的幸运儿。一来母凭子贵,让她不需要缠小脚;二来她温柔知性的性子,惹得杨父无比喜爱,对她更是另眼相看。

不过,对于杨苡与巴金通信这件事,母亲并不反对,毕竟子女有出息,被看重,她也是受益的一方,心里的乐呵的。

但也是由巴金的缘故,杨苡认识了大李先生,两人认识后一见如故,尽管相隔大概20几岁,却没有什么代沟之差。

从他们认识的第一面开始,到杨苡离开天津去昆明念书,这中间半年的时间里,一共通信有40余封,这仅仅是杨苡收到的回信,她写给大李先生的更多。

有一次,大李先生对杨苡说,你可以在信封上面写上编号。杨苡当时不知是为何,却也照办了,她对大李先生说的话,向来的如数家珍的。

而且她想,这样也是一种纪念,将来翻出来看时,也许记忆更深刻,且好查找。

虽然杨苡给巴金俩兄弟都写信,但信的内容却大不相同。

对巴金,当着他的面,杨苡向来都是称“李先生”;因李尧林是他哥哥,就称“大李先生”。

写信的时候不一样,给巴金写信,只称“先生”;写给李尧林,就称“李先生”。

写给巴金的信,通常是用于发牢骚,讲苦闷之事,比如近期遇到的糟糕事情,以及家中带给她的苦闷等等。

而给大李先生的信更流水账一些,只说好玩的事,譬如吃了什么,到哪去玩了,遇到了什么人……什么都汇报。

从信件内容来看,杨苡对巴金的喜欢,是对长者的尊敬和爱戴,而对大李先生,则是真情的自然流露。

只是当时的她以为,自己只是崇拜敬仰大李先生而已,每当有朋友说起,大李先生心里爱她,俩人分明就在恋爱状态时,她都一一否决,并用“多恶心”来证明两人的纯洁友谊。

实际上,两个人也的确纯洁,民国时期的爱,通常都是放在心底的,因为那时候讲究门当户对,一旦有一个条件不符合的,像大李先生这样的人物,是不会轻易表露心迹的。

03据杨苡先生后来的口述记录来看,他俩除了通信以外,一起散步的次数也是屈指可数,就这样,他们的散步通常是在家里人,毫不知情的情况下进行的。

倒不是刻意隐瞒,只是这种秘密的感觉,让杨苡一度觉得好玩又得意。

直到他俩的“绯闻”被传在朋友圈里,张志清的一句话,让杨苡难受得哭了好半天。

他说:“不管是真是假,这事儿要是让你母亲知道了,会把你关起来的,你就不能出来玩了。”

我猜测,杨苡先生的哭泣,大概有两方面:

一方面,她从不觉得自己和大李先生之间,存在男女僭越的关系,因此有种自己的偶像被侮辱的痛楚;

一方面,她害怕真如同张志清说的那样,母亲发现后,将自己关在家里,剥夺了她的爱好,对于好玩的杨苡来说,这是不可想象的;

其实,结合《杨苡口述自传》这本书来看,这些情绪里,一定藏着对大李先生的浓浓爱意,只是她在中西学校里的教育里,以及家中的教养下,她对这些男女之情,是未开窍的。

但从杨苡先生的种种举动来看,任何一个懂得男女之情的人,都能看得出来:

譬如,当张志清提醒杨苡以后,因为害怕母亲发现,她会减少与大李先生的“约会”,但又想出了另一种共鸣的法子:跑到楼上房间,将唱片机声音开到最大,而且只放她和大李先生喜欢听的;

再譬如,因为与大李先生约定好,要在昆明相见,即使闺蜜颜栴生的母亲提出,要供她去美国留学,她都拒绝了,心里总想着,去了昆明以后,能再次与大李先生相见的喜悦。

要知道,那个时候,留学的机会可是不容易的,加上读书有闺蜜陪伴,这生活不要太好,而杨苡却很笃定地放弃了这次机会。

试问,如果不是爱,这种天上掉馅饼的诱惑,有几个人能抵挡得住呢?

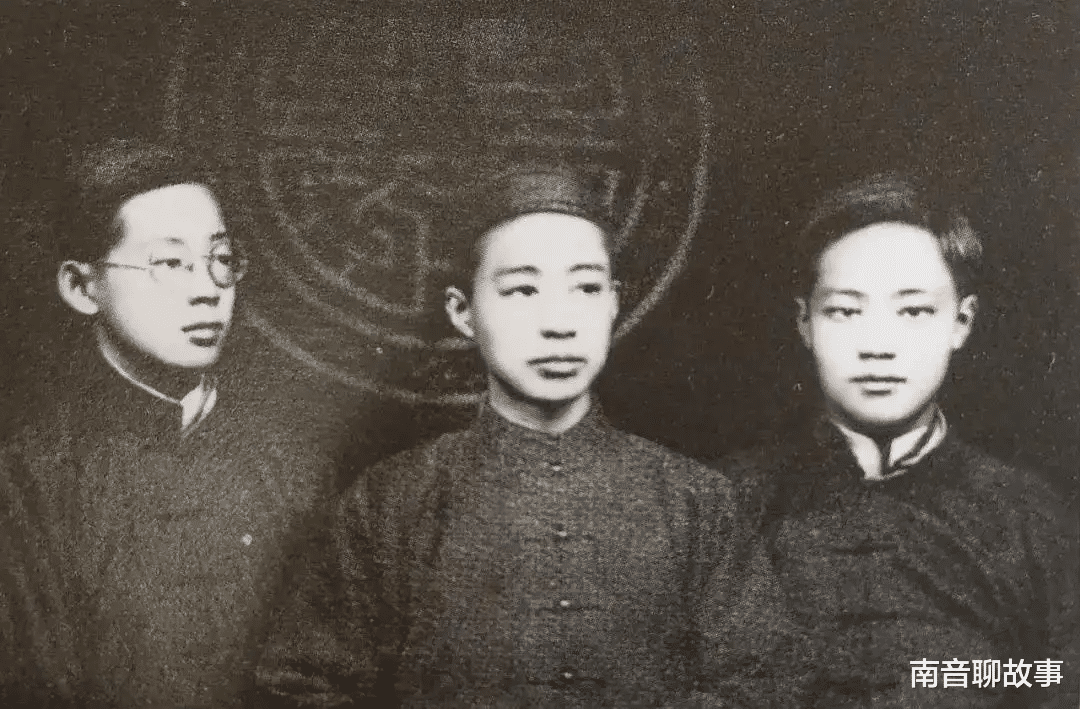

因为杨苡的父亲早早就去世了,所以对于她来说,哥哥杨宪益是她最大的依赖,小时候总是跟在他屁股后面,什么都听,也什么都信。

后来哥哥去留学了,大李先生的出现,给了杨苡莫大的安慰,每次接到他信的时候,总是要欣喜好久,看着白纸上写着的一字一句,总免不了笑呵呵个不停,心情既愉快又轻松。

可时代好像总是喜欢戏弄人的,大李先生和杨苡的情感,仅限于个人距离,仅仅有一次,还是因为杨苡头发上有个脏东西,她因为害怕才请他拂去了。

人类学家爱德华·霍尔把人际距离分为四种,分别是:

亲密距离,范围在0~15cm之间。生活中情侣、闺蜜就是这种距离;

个人距离,范围在46~76cm之间。亲切地握手、友好地交谈都是这种距离;

社交距离,范围在120~210cm之间。正式的社交场合需要保持的一种礼节上的距离;

(比如比较空的电梯中两个陌生人之间,会自动站在轿厢两端,基本就是这个原因。)

公众距离,范围一般在3.7m之外。这里特指公众演讲中与公众保持的距离。

杨苡的朋友很多,多到一双手一双脚,都数不过来的,但大李先生,永远是特别的存在。

在杨苡离开天津,前往昆明念书的那天上午,她与大李先生约好见面,因为她走的时候,一大家子都要来送行的,而他是外男,不仅不符合规矩,还会带来许多不好的影响,因此约单独见面。

那天天气很阴,隐隐要下雨,却又偏偏憋着,偶尔一阵风吹来,让人变得凌乱不堪。

他们约定在英租界内,很安静。杨苡早早就来等了,远远地望着那个转角路口,见大李先生如约来了,口袋里还鼓鼓囊囊的,她的嘴角立刻扬起,表面风平浪静,内心却是喜不自胜。

而杨苡的内心活动,大李先生是不知的。

他给杨苡带来了一份礼物:一盒手绢,里面装着六条,产自汕头,上面都是手工绣的花儿,一看就价值不菲,一条一块。

以大李先生当时支教的收入,买了这份礼物,就意味着他要过一段苦日子了,然而他从未说过。

他们走了两个多小时,聊了许多。到分开时,杨苡才提出疑问,他口袋里装的是什么,鼓鼓的。

这时大李先生小心翼翼地掏出来,是一把稀碎的纸片,杨苡猜不出是什么,大李先生解释说:“这些都是你写给我的信啊!”

他说不必保存的,便都散了,而杨苡此时并没有意识到,其实大李先生是在跟她分手,她仍像个没事人似的,照常聊着、走着,直到别离。

没想到,这竟是他们的最后一面。

后来,杨苡到了昆明,一边念书,一边等着大李先生,心里有期望,因此日子也是有着落的,加上朋友居多,并没有什么不习惯,或是特别寂寞的时候。

只是,由于警报的缘故,他们没能通信时,杨苡心里总是对大李先生,想念的紧。

从种种迹象表明,大李先生实际上对杨苡是有爱的,只是他不太会表达,后来又因杨苡母亲的一句话,更是将二人的情分,直接掐断了。

杨苡那时最爱看电影的,家里也宽裕,她总是跑去看电影,大李先生知道后,也总是买电影票,去看他原本不看的电影,只是为了遇见她。

尽管他们从不提前预约,即使在电影院遇到,也从不坐在彼此身边,只安静的看电影。

谁又知道,当杨苡认真看电影的时候,大李先生,有没有偷瞄她呢?

电影结束后,大李先生总是在外面等着她出现,说几句后才各回各家。

再就是送给杨苡的礼物,他们的信,还有彼此喜欢的唱片,不知道在撕信的时候,大李先生做了多长时间的心理建设。

后来,有一次杨苡母亲外出时,有人认出大李先生,并对母亲指认了,杨苡母亲说了句:“这么老?”使得大李先生最终断了去昆明的念头,兴许是心灰意冷了吧。

杨苡的懵懂,再加上彼此背景的不相称,年龄的差距,在他们之间横亘着,而单恋又是一件极其困难的事。

当然,这也只是猜测,但遗憾总归是有的。

杨苡后来结婚了,但对象却不是她心甘情愿的,里面兴许有赌气的成分,后因有了两个孩子,即使家人再看不上丈夫,为了孩子,她也没有选择离婚。

而大李先生则又因为经济原因,退了船票,也断了杨苡的念想。

后来,种种原因,大李先生最终自杀了,杨苡难过得不能自已,直到百岁以后,还曾梦见过他。

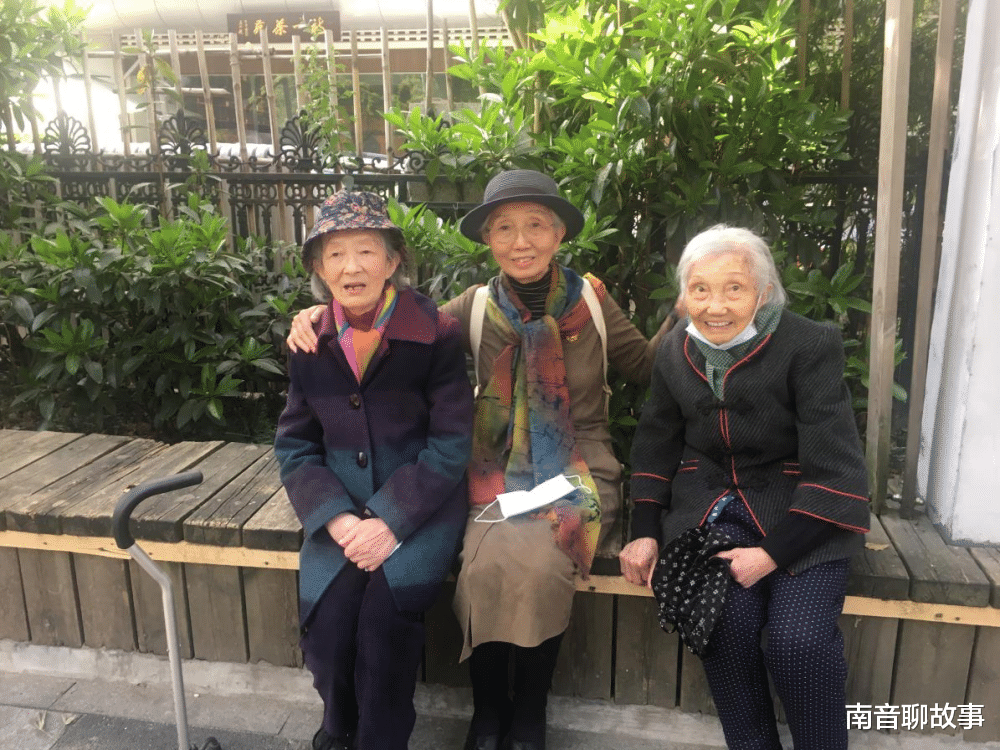

这位百岁老人,经历过军阀混战、抗日战争、解放战争,以及新中国成立之后发生的种种,却因为封建大家庭的背景,使她的生命中,多了许多形形色色的人,又发生了许许多多的事。

尽管杨苡的父亲杨毓璋,是民国时期天津中国银行的第一任行长,她也因此受到了各种高级别的待遇,但时代带给她的磨难,也不少。

但杨苡并没有被苦难打到,她以玩乐的心态对待生活,所有的一切,在她眼里都十分新奇:话剧,画画,以及跳舞溜冰……都是她所爱,唯独不爱读书。

晚年,有记者采访时,杨苡用一句话总结了她的一生:“我想我这一生如同浸透了浓郁的果汁,确是不虚此生,果实累累。”

如此好的心态,加上健康的生活方式,使得杨苡105岁才告别人间,我想她是去找她的朋友去了。

END

如果您有其他不同意见,可以留言讨论。

本文引用图片全部来自网络,若有侵权,烦请联系作者删除,谢谢!