南宋绍定释褐状元温州陈力修略考

--历任常德府学教授-礼.兵部架阁-泰州通判-无为知军-提点浙西刑狱-擢任国子祭酒兼中书舍人,进秘阁修撰,充密院都承旨.

文:光明人家 2024-02-28

中国历史上的科举时代,状元是最为风光、耀眼的精英人物,备受社会关注。宋代是平阳科举兴盛时期,共有700余名文武进士,其中状元2人,榜眼1人,探花2人,武状元15人,武榜眼7人,武探花7人,文武进士总人数位居温州地区第一。平阳自古读书之风盛行。西晋太康年间(280-289),平阳建县即建学宫,横阳学宫是浙江第一所地方官学。官学之外,平阳书院私学也极盛,宋代建有多所书院,在温州各县中名列前茅。后“书院林立”之风一直延续至清末。

北宋元佑年间,地方望族陈氏家族献地,平阳在城南凤凰山下建县学。在立匾时有位异人说,如果某天匾额上“学”字中的“子”纹路裂开,便会出状元(扁上学字子文裂,当有大魁至)。果然,嘉熙二年(1238)“子”字裂开,周坦高中状元;淳祐元年(1241)再裂,徐俨夫又中状元。俩状元仅隔三年,此是为平阳在中国科举历史上创造的奇迹,一时轰动朝野。故平阳籍吏部侍郎应节严曾撰文道:“忙趁槐花,一举双科多进士;祥开芝草,六载联标两状元”之句。其实在周、徐之前,平阳就有人考取状元了,不过这个状元是叫“释褐状元”,下面且听道来。

宋代舍试与释褐状元

宋代是科举制度改革期,科考名目繁多,按照历史上出现的说法,宋代状元有正奏文状元、正奏武状元、特奏状元、释褐状元。除了特奏状元,这三类状元,平阳人其实都中过,只是平阳历史上正奏文武状元多,因此释褐状元往往被人忽视。平阳学人陈正印曾写过释褐状元,但知道人不多。这里笔者认为应把“释褐状元”详细纪录,因为既称状元,必为进士中之翘楚者,是为历史文化名人,当无可争议。现笔者就对宋代平阳释褐状元作一简考,以增添老平阳宋代科举的荣耀。

释褐亦称“解褐”。原意指做官,谓脱去布衣而换上官服。唐代科举及第须经吏部铨试方可任官,故称吏部试为“释褐试”。而“释褐状元”之称号,宋代当朝已然。南宋史学家李心传《建炎以来朝野杂记》甲集卷十三收《释褐状元恩例》载:“旧制:太学上舍生积校已优,而舍试又入优等者,就化原堂释褐,号“释元”,例补承事郎。”《文献通考》卷四十二也载:“太学上舍生积校已优,而舍试又入优等者,就化原堂释褐,号‘释褐状元’。”原来,释褐状元与宋代之教育和考试制度有关。

北宋熙宁四年(1071),时王安石实行变法,在教育方面,于中央最高学府太学颁行《三经新义》,推行“三舍法”,即用学校教育考试取代科举考试。“三舍法”把太学分为外舍、内舍、上舍三等,共计2400人,外舍2000人,内舍300人,上舍100人。初入太学的为外舍生,由外舍升内舍,由内舍再升上舍,皆以学行考查和考试成绩为依据。北宋“靖康之变”之后,宋室南迁临安。于南宋绍兴十三年(1143)始建太学,养士700人,其中上舍生30员,内舍生100员,外舍生570员。生员人数大幅度减少,然选察升补方法比北宋更愈加严密。

朝廷每年派官员到太学出题考试外舍生一次,称为“公试”。公试成绩列第一、第二等并获得校定者,方可升入内舍。内舍生每月考核行艺,每季度进行“季选”,每年给予三十名积分最多的内舍生“校定”,分为“优”“平”两等。如果公试优等、校定亦获优等者,即可升为“上舍上等”。上舍试每两年举行一次,由朝廷委派外官主考,命题极难,比省试还隆重。考试成绩分为优、平、否三等,前两等为及格。内舍生前年已取得“内优”成绩,上舍试又列为优等,即升补为上等上舍。其次为一优一平,升补为中等上舍。再次为二平,或者为一优一否、一否一优,也都随榜升补为下等上舍,称为“赤脚升”。

上等上舍,皆释褐授官,获得者恩赐在太学之化原堂举行释褐礼,仪式极为隆重,该功名当时称之为“两优释褐”。“两优释褐”第一名者就是“两优释褐状元”,简称“释褐状元”或“释元”。先赐进士出身,授官与殿试进士第二人或第三人相同待遇,一般授京官阶,注国子录或教授官职,有时也授幕职官。中等上舍,允许“免省”,即可以直接参加殿试。下等上舍,允许“免解”,即可以直接参加省试。理宗时,贾似道专权,为“采誉钓恩”,“两优”录取名额由一人增加到3人;中等上舍不须参加殿试,直接释褐授官;下等上舍不须参加省试,直接参加殿试。甚至“泛引恩数”,批准一些中下等上舍生释褐授官。至此,太学取得了部分取士权,学校与任官结合一起。

那么,科举正奏状元与释褐状元,究竟谁更厉害呢?北宋后期与南宋前期的上舍状元其实比进士科状元还要荣耀。南宋人记说:上舍优中优者“则谓之两优状元…释褐恩数成,而优者谓之“状元”。择日於崇化堂鸣鼓击众诸生…(官府备轿马)迎至祥符寺状元局。凡学夫、斋仆以次平日趋走之人,皆以大小黄旗多至数百面呵喝...”(《癸辛杂识后集》)“上舍试中优等者释褐,以分数多者为状元,其名望重于科举状元。”(《朝野类要》)一段时间中,上舍状元授任官职也比进士科状元要高。“旧制,太学上舍生积校已优而舍试又人优等者就化原堂释褐,状元例补录事郎(正八品)太学正录...不数年便可作监司郡守。”(《释褐状元恩例》)

绍定释褐状元陈力修

陈力修,字介翁,号石斋。南宋两浙东路温州平阳县人,南宋理宗绍定二年(1229)以太学第一(释褐状元)赐进士第。教授常德府,历兵-礼部架阁文字。被差遣督运江东,边储以裕。通判泰州。擢无为知军,除司封员外郎,提点浙西刑狱,擢迁国子祭酒兼中书舍人。奉祠,再起为浙西提刑。进秘阁修撰,充密院都承旨,卒。明弘治、万历《温州府志》《两浙名贤录》卷三九中有传。

陈力修是南宋平阳江南陈营里(今属苍南县金乡镇坊下)人。父名陈柔,字冲约,素有学识,性格谦虚内敛,为人大度包容,是远近有名的乡耆与善人,家里田地被人侵占,大家请其上讼官府,也不与之计较,百姓称之为“陈闭门”。志载:“有侵其地者,众谓当讼,柔曰:“诺”一日,具酒食,会众议,食毕,众请所议,柔曰:“以酒食饫吏胥如何?吾党自乐,寻丈地不足较也。”众愧服。或见凌,闭门不与较,里称呼“陈闭门”。从父(叔伯)陈桃,字寿翁,理宗宝庆二年(1226)进士,官至广东提刑点狱。无疑,这是个书香门第之家。

陈力修自幼聪颖,禀承家学渊源。在考进入南宋太学后,刻苦磨砺,从外舍-内舍-上舍,层层关卡获得优胜,终于在宋理宗绍定二年( 1229)考取太学舍试优等第一名,即是“释褐状元”,这也是老平阳(平阳-苍南-龙港)历史上第一个释褐状元,这要比周坦中嘉熙二年(1238)正奏科状元整整早了九年,赐进士及第。是科平阳共有十人登进士第,分别是徐荣祖(闽县令)、方宇、黄有正、陈嵘(知肇庆府)、周士介、邵梦龙、黄镇周(松阳令)、陈宗臣(双科)、朱士麟、陈力修(祭酒)。

陈力修当年能考取绍定“释褐状元”,是为人中之龙,的确实属不易。这个状元这也是今天地方的荣光,历史上全国不少地方志书都有记载本地之“释褐状元”和“释褐状元坊”,如《宝庆四明志》记载四明(今宁波)郡守黄由,于宋嘉泰三年(123)为太学两优释褐状元宣缯建“释褐状元坊”。可见释褐状元也是可以立状元坊的。与之浙南相隔不远的福建宁德寿宁西浦,当年绍定二年(1229年),福安十三都(今寿宁)西溪人缪蟾,被取为特奏名第一人(状元)。同年,在西溪立特奏名状元坊。

宋代科举,凡通过5次发解试而黜于礼部省试的举人,另立名册上报皇帝,由皇帝决定赐予进士出身,因为上报皇帝所以有了“特奏名”之称。说白了,就是朝廷设立了一个安慰奖。因此说,其实上述之“特奏名状元”缪蟾与平阳陈力修太学上舍“释褐状元”比较,相差巨大,差别悬殊,因为特奏名本身就只是一种安慰奖项而已。而历史上《平阳县志》上对于“释褐状元”陈力修却也是轻描淡写而过,如今平苍龙三地好像都不太重视此等历史文化之大事,不知为何?

历任要职 政绩卓著

陈力修登第后,先授官荆湖南路常德府学教授。后被调任兵部任架阁要职,负责江东督运粮食,供应和州、濠州、庐州、寿州等五个州的军民食粮。其秉公办事,尽职尽责,在短短五个月内,他便筹集了大米三十三万斛,使这些处于宋金前线的边境地区粮食储备充裕因而保障军民两用。因其人办事清廉能干有为,被擢任为泰州通判。据《万姓统谱》《氏族典》第123卷载:(陈)力修,字介翁,平阳人。上舍优等第一人,登绍定第,教授常德府。除礼、兵部架阁,被旨亲运江东,以给丰、亳、庐、寿、五,阅月,致米三十三万斛,边储用裕。擢通判泰州。

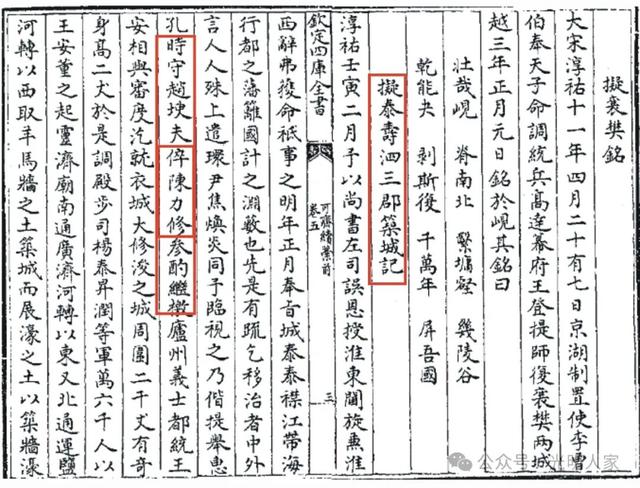

宋代通判是知州的佐官,又称监州。陈力修在任泰州通判时,为了表明自己为官报国信念和拒绝下级请客送礼,便在住所门上贴了一副对联“报国正当无事日,监州不是徇情官”。以此为座右铭,一心报国,勤政廉洁。他在任泰州期间政绩卓著,并增修泰州城墙,时任两淮制置使李曾伯为此向朝廷推荐,称赞陈力修是个能官廉吏,办事干炼,学识理论深厚,是具有远大理想之人,其可担重任。李曾伯《淮东制置使李曾伯特荐陈通判等奏状》:窃见宣教郎通判泰州军事陈力修,以经术饰吏,以直道事人,议论不凡,器识宏远......是二人者,望实素孚,宜备馆学之选。(《名臣奏议》一百五十)。因而陈力修擢升为无为军知军。

无为军,据《宋史》载:“无为军,同下州。太平兴国三年(978),以庐州巢县无为镇建为军,以巢、庐江二县来属。”至道三年(997),无为军改属淮南路。熙宁五年(1072),无为军改属淮南西路。南宋续设无为军,仍治巢县城口镇(今安徽无为无城镇),领巢、无为、庐江三县。建炎二年(1128年),入金。不久退兵,复属南宋。淳佑二年(1242),改听沿江制置使节制。据清嘉庆《无为州志》卷12职官载:“宋-制使,陈力修,淳祐中以部使者领督学(军)事。”

当时南宋朝廷在实行“和籴”政策。这是一种由官府出钱向百姓购买军粮的措施。名义上是自由买卖,实际上操作却是按户摊派军粮,限期催逼,其祸害更是甚于赋税。陈力修认为这是害民之弊,决非利民之举。其他府、军、州都在推行,而陈力修拒绝执行“和籴”这项政策。故被贬官为司封员外郎。在他离任无为军的时候,当地百姓及驻军官兵拉着车挽留,民众在道旁十里相送,为地方失去这位为民好官而失声痛哭。

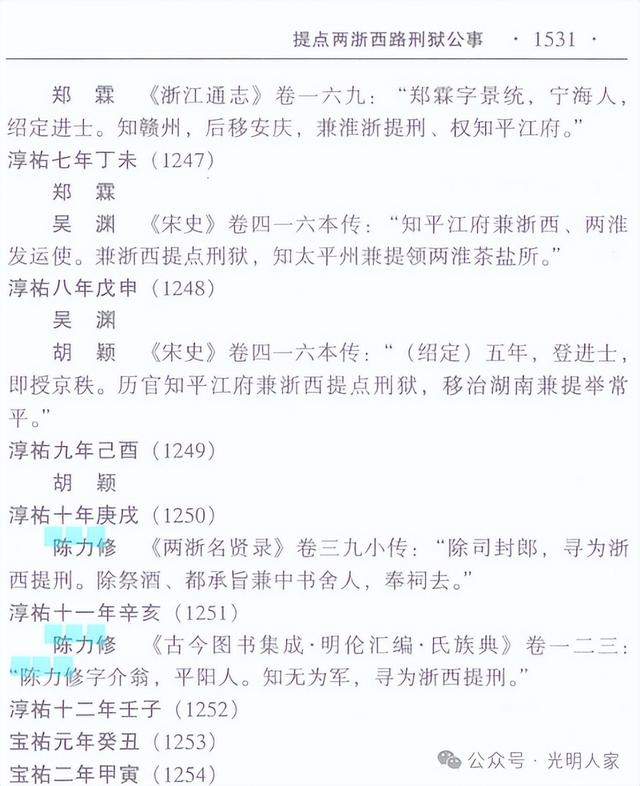

不久,陈力修被调任为提点浙西刑狱。据李之亮《宋代路分长官通考》载:淳祐十一年辛亥(1251):陈力修,《古今图书集成·明伦汇编·氏族典》卷一二三:“陈力修字介翁,平阳人。知无为军,寻为浙西提刑。”提点是宋代掌管司法和刑狱的官吏,南宋的浙西道包括润、苏、常、杭、湖、睦六州。那时江浙沿海一带的大海盗苏阿六,连年在沿海地带抢劫过往商船,掠夺居民财产,残害百姓,前几任官吏都束手无策。陈力修到任后,深入调査研究,摸清情况,拟定惩治策略,派将吏追捕到苏阿六,就地正法。对其党羽属下,经审后轻罪的从宽释放,从此海路通畅。

淳祐十二年(1252)六月十七日,因临安府尹余晦凌辱武学,引起学潮。国子监祭酒蔡抗率三学诸生伏上书乞罢京尹余晦。台谏言官亦交章弹劾,但均未得到皇上批复。省劄只是开谕诸生归回书斋。因而三台院亦三劾余晦,但仍未得圣允,后来在群论评斥的气氛里,蔡、余二人调任,内批以陈力修任国子祭酒司业。宝祐元年(1253)正月,陈力修被擢升为国子祭酒兼中书舍人要职(南宋均官居正四品)。国子祭酒是主管国子监或太学的教育行政长官,相当于太学校长。中书舍人是皇帝近臣,掌管起草诏令等要职,同时担任这两个要职南宋平阳仕人仅只有陈力修一人而已。

当时右相史嵩之(1189—1257)父亲亡故,虽其丁忧在孝守制期间,然却通过党羽遥控朝政,干扰国事,签书枢密院事金渊就是他的党羽。陈力修在入廷奏对时,向朝廷揭发了史嵩之奸党“揆路蔽贤”之弊害,宋理宗言下感悟,表示要昭用正派人物,更换宰辅,但遭史嵩之奸党反对箝制,而不能实行,陈力修遂奉祠去。据李之亮《宋代京朝官通考》宝祐元年癸丑(1253)载:“陈力修 ,《两浙名贤录》卷三九小传:“除司封郎,寻为浙西提刑。除祭酒、都承旨兼中书舍人,奉祠去。”

但过不久,荻浦一带海盗又重新集聚,陈力修再被起用为浙西提刑,任命的公文一到浙江,海盗便闻风而逃。万历《温州府志》载:“盗起荻浦,朝廷召畀宪节往谕,盗闻渍去....”于是陈力修被委任为秘阁修撰,充枢密院都承旨。秘阁修撰,宋朝贴职。政和六年(1116)置,位在直阁之上。枢密院都承旨,唐宣宗大中间(847—860)置,以枢密院吏充任,承受传宣皇帝旨意。宋朝复为枢密院承旨,以士人充,为清选。两职均系朝廷要职。据赵如腾《玉音勉谕入门回奏》载:“右臣恭准枢密都承旨陈力修传道玉音,勉谕臣入国门就职,仰佩圣眷,至于感泣,惟是臣尝论諌议叶大有,以此妨嫌,未敢供职,伏望圣慈矜轸,特畀祠廪,臣不胜幸甚,谨录奏闻谨奏。”

枢密院是宋代管理军事和边防的机构。当时的任京湖都统制高达驻守襄阳,襄阳是宋蒙边境战略要地,两国在此争夺攻防战争激烈,襄阳之战长达数十年。高达(后降元)屡次上表白报战功。在评议军赏议事中,陈力修因与枢密院的同僚意见不合,气愤之下,他立即拂袖离开都堂,回归故里,不久便溘然去世。

识见高远 声誉烨然

在上文枢密院都堂评议军赏议事之争执,在南宋周密《癸辛杂识》后集上二十三中有如下记载:“陈石斋力修与陈叔方争军赏于都堂省,拂袖经出,以此去国终焉。而其子皋谟乃以行实属之,节斋敘此一节,指为中风,且有以微罪行之語,皋谟以呈其从父应辰。应辰,应桃之子也。以为不然。节斋恐其不用也,徑取而刻之以出,此岂不审而巳哉?盖敌惠敌怨不在后嗣。然自当视其事之轻重,理之是非,不可一概论也。”

陈叔方即陈昉,字叔方,号节斋。平阳人,南宋礼部侍郎陈桷之曾孙,兵部侍郎陈岘之次子,荫荐出身,后官居吏部尚书、拜端明殿学士致仕,卒谥“清惠”。时与乡人陈力修同朝为官,而史料从未载两人之关系与交往,俩人是同为朝廷高官,学识俱深厚精湛,谦谦君子。如此记载两人之因政见不同而交恶,导致堂省陈石斋拂袖经出,历史是否真实否?其实未然,上述史料记载未必真实。

据清末平阳训导吴承志的考证,据《宋史全文》载:“淳祐十二年(1252)十月癸酉,有宰臣拟进都承旨陈力修恩数之事,是年七月乙已,上言福建水伤人颇多,徐清叟奏帅臣陈昉发褚三十万赈之,乞与除豁。则(陈)昉出知福州,力修尚为都承旨,其与争军赏乃别人,非昉也。”吴承志认为与之争执之人不是陈昉,当时陈昉尚在任职福州,而周密记载时间、地点都不对。吴认为周密《癸辛杂识》喜欢捕风捉影,遮人瑕疵,听到些传闻随便记录下来,并不符合历史事实,以免造成后人误会,今应该予以澄清。

陈力修其人学识深湛,议论不凡而器识远大,其学术思想、文集在史料中俱无记载,是为今人憾事。其诗仅见《全芳备祖》前集卷一四,《全宋诗》录于卷三七五四“陈石斋”一首,此诗同载于《东瓯诗存》。

《葵花》陈石斋

恐是牡丹重换紫,久疑芍药再翻红。

妖烧不似桑间女,蒂芾深迷苎下翁。

南宋著名江湖诗派诗人戴复古诗集有“次陈石斋《留别》韵”诗一首,虽史料未曾见载两人之间的交往,但为同处为浙东温台地区之同时代之人,戴复古曾给平阳诗人陈昉的《简陈叔方问病》等诗,想必与陈力修也是相识,附载如下:

次陈石斋《留别》韵-戴复古

采蕨当年未说高,盛名今日竟难逃。

争看彩色来虞凤,独听希音变楚骚。

鱼笋有情君欲往,云霞无意我初交。

桃花寂寞天台洞,尽日东瞻海上劳。

戴复古(1167-约1248),字式之,常居南塘石屏山,故自号石屏、石屏樵隐,台州黄岩(今属浙江台州)人,南宋著名江湖诗派诗人,曾从陆游学诗。作品受晚唐诗风影响,兼具江西诗派风格。部分作品抒发爱国思想,反映人民疾苦,具有现实意义。著有《石屏诗集》等。

陈力修出身南宋太学,才高博学,三舍考试,千锤百炼,优中选优,其考取南宋理宗绍定二年(1229)太学上舍试第一名而成为释褐状元,绝对是人中之龙,是为老平阳历史上第一个科考状元,这个释褐状元名副其实,决不亚与正奏科举状元,当时其名望甚至重于科举状元,其对地方历史文化影响之意义今绝不可低估。

陈力修为官勤政廉洁,见识宏远,能以经术管吏,一心报国。称得上是位能官廉吏,深得同僚、上级赞誉并于以推荐,其历任要职,政绩卓著。陈力修为人特点是直道待人,议论不凡,器识宏远,学识深厚,是个具有远大理想抱负之永嘉学派仕人,遇事能有主张,能有大作为。故凡他所到之处,任职之地,均声誉烨然!因此,陈力修也是为南宋温州平阳杰出的仕人代表人物之一......

参考文献:

1、弘治、嘉靖、万历、乾隆《温州府志》

2、隆庆、顺治、康熙、乾隆、民国《平阳县志》

3、明-徐象梅撰《两浙名贤录》浙江古籍出版社-2012.11

4、清.嘉庆《无为州志》顾浩、宁贵承修,吴元庆编纂

5、清.曾唯辑《东瓯诗存》,上海社会科学院出版社,2006

6、清.孙衣言撰《瓯海轶闻 》,上海社会科学院出版社,2005.

7、张政烺著《中国古代职官大辞典》,河南人民出版社,1990.

8、李之亮编《宋代京朝官通考》,巴蜀书社,2003.

9、陈后强主编《苍南县陈姓通览》,杭州出版社,2006.

10、陈正印:《文荟平阳》宋朝平阳也是文状元之县:有联标状元、释褐状元、外徙状元、流寓状元!2019-12-17

11、建阳市地方志编纂委员会,建阳蔡氏九儒学术研究会合编,《建阳蔡氏九儒研究文选》,建阳市第三印刷厂印刷,1997.

12、李之亮编《宋代路分长官通考》,巴蜀书社,2003.

13、福建省文史研究馆编《郑丽生文史丛稿》海风出版社2009

14、朱瑞熙著,《朱瑞熙文集》第2册,上海古籍出版社,2020.

15、顾明远主编,《教育大辞典》.第8卷,上海教育出版社,1990

16、政协苍南县文史资料研究委员会等编《苍南历史人物》,政协苍南县文史资料研究委员会,1986.