在我国的湖北省博物馆内,蕴藏着几大镇馆之宝,他们也是中国文物的无价之宝。

除了响彻世界的“曾侯乙编钟”之外,还有一件文物,更是为我们带来了极美的震撼,他便是越王勾践剑。

(越王勾践剑)

这柄出土了半个世纪多的剑,不仅因为他精美的制作工艺和纹饰出名,更重要的他曾是越王勾践的佩剑。

这是一个我们从小熟知的故事,越王卧薪尝胆最终由弱变强灭掉吴国,而关于他们的故事也流传下来。

时至今日,我们再看这把越王勾践剑,看到的不仅是器皿,还是那段悠悠历史。从现代的角度来分析这把佩剑,我们发现他的制造工艺堪比现代,精致的鸟篆与菱形暗纹,在千年后依然熠熠生辉。

为何越王勾践剑千年不锈,如此它的身上又到底使用了哪些工艺,一柄越王的剑又为何在楚地发现?它的身上还有更多值得我们探索的地方。

(越王勾践剑)

一、荆楚大地出土越王勾践剑,为什么千年不腐?上世纪五六十年代末,在湖北当地连续遭遇了两年的干旱,颗粒无收,生活困难。

于是在政府部门的组织之下,决定从河北荆门的漳河挖建一条水渠,以供日常使用和灌溉农田。

施工队的进度不快不慢,在途经某处地域时,他们发现这里的土层看起来十分奇怪。铁锹下去一挖就散了。这一消息传到了考古专家的耳朵里,变得就不一般了。荆门在古代的战略地位重,这可能代表着有隐藏的古墓。

果不其然,在经过勘察之后,考古队发现这是一座大约有五十多座的古墓群,也被冠名望山古墓。

很快在清理到其中一座墓葬时,专家发现此人身份尊贵,他的陪葬物品桩桩件件都是上乘,不仅有青铜器,还有玉石、竹器等等。

(望山古墓一号墓葬)

当时墓葬内几乎被经过千年渗透的地下水埋没,在将地下水排干之后,许多陪葬文物才逐渐重现天日。这一天考古人员将这座墓的内棺揭开,在棺材内部就在墓主人的左侧,竟然有一把插在剑鞘中的青铜剑。

剑鞘已经变得十分破损了,但是这把青铜剑却是熠熠生辉,它的身上几乎看不到岁月留下的痕迹,寒光闪闪,在场的人都为之震动。

在清洗时有人好奇摸了一把,竟然被利刃划破手指,一把青铜剑在两千多年后依然如此锋利,这样的制作工艺与水平绝对是惊人的。而此时人们还不知道,这把让他们啧啧称奇的,正是后来举世闻名的越王勾践剑。

(越王勾践剑)

剑全身长55.7厘米,宽4.6厘米,剑柄长8.4厘米,仔细观察这把剑,人们发现它身上的奥秘之处。

他身上有着八个鸟篆“越王鸠浅自乍用剑”,除此之外,还有11道同心圆和通身的菱形暗纹,更显它的杀伐之气。

而这把剑又为何会千年不腐?

它刚现世便给我们展现了它的与众不同,不是劣迹斑斑满身尘锈,而是利刃出鞘寒光凛凛,实在是令人称奇。

而在发掘他之后的很长一段时间里,我们都无法弄清他千年不锈的秘密。

(剑身八个鸟篆)

1978年,一部名为《古剑》的中央科教片中,人们第一次看到越王勾践剑的锋利。它一次性划开了23张白纸,随后越王勾践剑被送到复旦大学,进行科学检测,人们第一次发现了它的内部构造。

古代的青铜器并非是全部是铜,一般是添加了其他物质的合金。而月光勾践剑也是如此,主要是由铜、锡构成,还含有少量的铝、铁、镍、硫。而我们也可以发现越王勾践剑,它的剑刃处和剑身也做了区域划分。

在检测中,最中间的剑脊的位置含铜量最多,也导致整把剑坚韧刚硬,在剑刃的地方确实含锡量较多,在确保了硬度的同时也能保证整把剑的锋利。

而这样的剑,对于它的铸造技术要求也极高,人们不由得钦佩两千多前的老祖宗。

(越王勾践剑示意图)

从制作工艺来看,越王勾践剑就不容易被腐蚀。

但还有人提出想法,认为古代的青铜器技术应当还有未解之谜,也许早在几千年前便掌握了硫化处理技术,让整把剑坚韧且不腐。

但是湖北省的博物馆研究员却认为,望山墓的密封性十分良好,这就导致原本就不易生锈的铜器,更加得以保存。并且他还提出,越王勾践剑在出土时,并非真的全身没有锈蚀的地方,其实还是有轻微生锈的地方,只是不太明显罢了。

从春秋时期到当代,这把剑长眠于荆楚大地两千余年,他见证了这片土地的兴衰,也逐渐为我们展开它的更多秘密。

二、越王勾践剑为何在楚地发掘?菱形花纹是如何形成的?湖北一带在春秋时期是楚地的领土,我们如今也唱唤荆楚大地,可是越王的剑又为什么会在楚国的墓葬中出土呢?

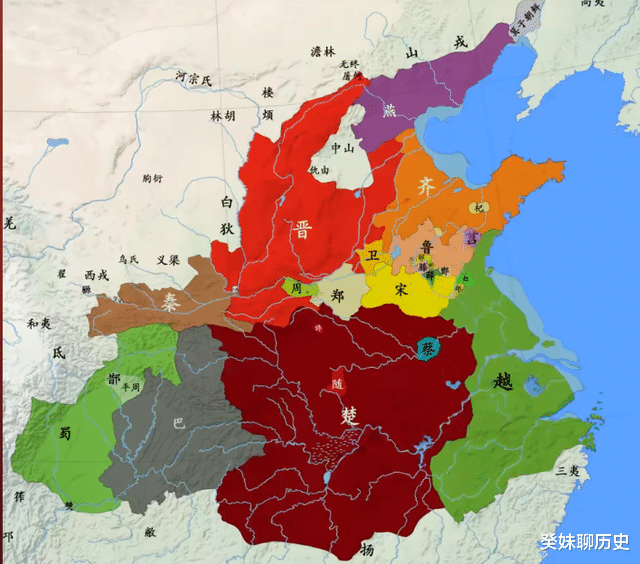

(春秋时期地图)

在最初这柄剑出土时,八个鸟篆“越王xx 自作用剑”便让许多人生疑,这不是楚地的墓葬吗,怎么无端出现了一把越王的青铜剑。当时春秋时期楚国强盛,越国弱小,人们推测这极有可能是一件战利品。

历史学家方壮猷想到了一个人,此人是楚国的外交家,邵滑。

奉楚王的命令常行走于越国,挑拨地方内部矛盾。而随后楚国灭了越过之后,这把剑便被带回了楚国。但也有人认为,根据《左传》记载,楚越两国以前的关系很好,是后来才产生了矛盾。

这把剑也有可能是作为陪嫁或者礼物,流到了楚国境内。但关于这把剑是如何从越到楚,史书上也没有详细的记载,这些也多是后人的猜测而已。

而方教授认为的“邵滑”一人,考古队内也提出了许多其他想法,最后只有将这些资料送给其他著名的考古学家,由多人来进行分辨。当时郭沫若给出的回复,认为从拓片和研究来看,他不认为那两个字是邵滑。

而这时,一个故宫博物院的工作人员唐兰提出了他的想法,他对古汉字颇有研究,认为那两个字应该是鸠浅。

人们好奇,历史记载中没有一个越王叫鸠浅的啊?这时唐兰再次解释到,他的家乡正是吴越之地。

(越王勾践)

将“鸠浅”用他们的家乡话来说,正是“勾践”的读音,因此这把剑很有可能就是越王勾践之剑!

在随后另一位考古研究院给方教授的回复上,也指出八个字应为“越王勾践自作用剑”。随后这个说法与展开的研究,也证实这的确是越王勾践的宝剑。

至此真相大白,但是关于这柄剑的研究也从未结束。

前文我们提到,它的通身著着菱形花纹,这对于两千多年的古代来说,要在铸造时达到通身如此的效果,这又是如何做到的呢?

根据研究模拟,以及谭德睿教授的观点,制造菱形花纹用到的工艺应该是先在金属上,涂抹一种高锡粉末,然后再涂抹的图层上进行雕刻,只有运用特殊的加热工艺,让剑身的氧化层掉落,如此便形成了菱形的花纹。

(剑身菱形花纹)

这样的说法推翻了,之前考古人员的想法,原本他们以为是“铸槽填锡”,也就是先将宝剑雕刻完成之后,再往里注入锡,这样银白色的锡和青铜本身的颜色形成了鲜明的对比。

而在谭教授提出来之前,这也一直是我们的主流看法。

如此特殊的花纹,也成为了越王勾践的标志性所在,黄白、黑白相互相映,越王勾践剑正在如今给我们展现他如同千年前一样的风采。

三、铸造工艺精绝,青铜器长晶我们在前文提到,越王勾践剑在剑脊与剑刃上含铜含锡量不同,并且关于身上花纹的铸造也使用了多种工艺。这样的手艺让我们不由得思考,能够铸造出这样的宝剑,他的铸造师又究竟是何人?

然则只在《越绝书》中记载过一个铸造师——欧冶子,也不知他是否是宝剑的铸造师。但通过观察越王勾践剑,除了上面那些工艺外,还有一个让我们更加惊奇的事情被发现了。

当我们把越王勾践剑放大到500倍,能够清楚的看到它的具体结构与建构时,在他的剑刃处我们发现了一些不一样的地方。可以看到一些黄色组织密密麻麻的排列,像是一簇簇树枝一般。

(树枝晶)

也是我们口中常说的“树枝晶”,而它也正是越王勾践剑的“细胞”,谁能够想象在两千多年前竟然能够如此的工艺,可以做到让青铜器长晶,这不论是对铸造工艺还是铸造师本身来说都是一项极难完成的任务。

而如今我们日常使用各种电器中的芯片,便是通过长晶来达成,而长晶也是整个制造过程中最难的一步。而在千年前有人做到了,它跨越千年的时光来到这里,来告诉我们古人的智慧与工艺。

也让我们由衷感叹,“今人不见古时月 今月曾经照古人”,我们无法想象那时候有这样一个铸造师能够铸造出如此伟大的作品,而他们也许曾经畅想后世的工业技术会不会更加发达,这是现代与古代一次智慧的相融。

(展出中越王勾践剑)